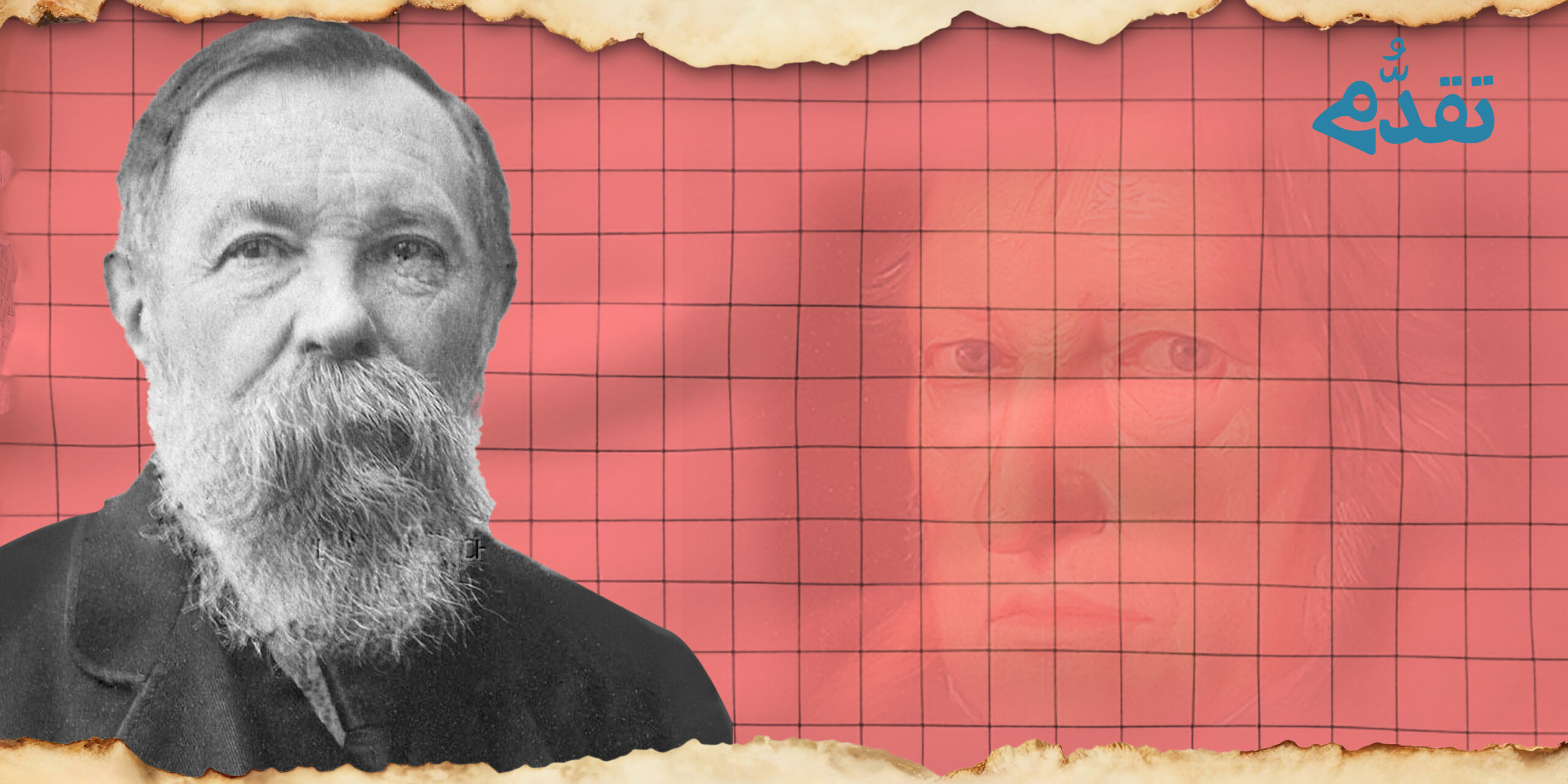

إنجلز وعكسه للقضية الهيغيلية:” كل ما هو عقلي متحقق بالفعل، وما هو متحقق بالفعل عقلي “

يرتبط، في النظرية المادية العلمية، النظري مع السياسي في عمليَّة واحدة تميز الديالكتيك المادي الماركسي من الديالكتيك المثالي، سواء أكان عند هيغل أم كنط أم غيرهما من الفلاسفة المثاليين، ويظهر فيه كيف أن المثالية تفرّغ الديالكتيك من مضمونه الثوري وتسهم في تكريس الواقع وما فيه من استغلال طبقي لتأبيد سيطرة الطبقة البرجوازية الحاكمة ونمط إنتاجها الرأسمالي. من تجليات ذلك تحليل إنجلز (1820- 1895) النقدي لقضية هيغل (1770- 1831) الشهيرة في كتابه “أصول فلسفة الحق”، بتحديده “ان اية موضوعة فلسفية لم تستدع اعتراف الحكومات القصيرة البصر وغضب الليبراليين الذين ليسوا أقل قصر بصر، بقدر ما استدعته موضوعة هيغل الشهيرة القائلة: ”كل ما هو واقع معقول، وكل ما هو معقول واقع“”(1) وما مثلته من سند أيديولوجي لدولة البرجوازية البروسية التي رأى فيها هيغل “تحقق الروح، الفكرة” المطلق. يلاحظ إمام عبد الفتاح إمام أن إنجلز قد عكس القضية الهيغيلية، التي هي “إن كل ما هو عقلي متحقق بالفعل، وما هو متحقق بالفعل عقلي”،(2) فهيغل “لم يقل ”ما هو موجود أو ما هو واقعي أو متحقق بالفعلي عقلي“ بل قال: ”إن ما هو عقلي متحقق“ أي إن ما هو عقلي لا بد أن يتحقق بالفعل، وبالتالي يصبح الجزء الثاني من القضية نتيجة مترتبة على الجزء الأول. لكن القضية الهيجيلية شاعت معكوسة؛ وكان انجلز هو الذي عكس هذه القضية وأشاعها في دراسته الشهيرة ”لودفيج فويرباخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية“ بحيث تصبح ”كل ما هو موجود عقلي، وما هو عقلي موجود بالفعل“ علماً بأن المتحقق بالفعل عبارة عن مركب الماهية والوجود”. (3)

في القراءة السريعة لعكس إنجلز القضية الهيغيلية نهدف، فقط، إلى تسليط الضوء على المنهجية المادية العلمية التي من خلالها قرأ إنجلز القضية الهيغيلية ليعطي مفهومه المادي العلمي لعلاقة النظري بالواقع المعيش، وسمة المفهوم المادي للديالكتيك، لمضاعفة التمييز بين ديالكتيكين، مادي ومثالي.

منهجية إنجلز في عكسه لقضية هيغل

ملاحظة إمام عبد الفتاح إمام بأن إنجلز قد عكس قضية هيغل دقيقة، وهنا نرى أن إنجلز في عكسه لقضية هيغل أضاء، في جزء من تحليله النقدي، على منهجية هيغل الديالكتيكية المثالية وحركتها التي تنطلق فيها من الوقوف على الرأس وليس على القدمين وما تقود إليه، من منهجية تحقق “الفكرة المطلقة”، وهي منهجية تنقضها المنهجية المادية الديالكتيكية وتوقفها على قدميها. فقضية هيغل بتحديد إنجلز هي أنها “كانت، في الظاهر، تبريراً لكل ما هو موجود، كانت بركة فلسفية للاستبداد (…). هكذا فكر فريدريك ولهلم الثالث؛ هكذا فكر رعاياه. ولكن كل ما هو موجود، ليس على الاطلاق عند هيغل، واقعاً من كل بد. فان ما يميز الواقع لا يطبق عنده إلا على ما هو ضروري في الوقت نفسه. ”الواقع في تطوره يتكشف ضرورة“ (…). وموضوعة هيغل المطبقة على الدولة البروسية القائمة في ذلك الوقت لا تعني، بالتالي، إلا ما يلي: إن هذه الدولة معقولة وتناسب العقل، بقدر ما هي ضرورية. واذا كانت مع ذلك، في نظرنا، فاسدة، ولكنها تستمر في الوجود، بالرغم من فسادها، ففساد الحكومة يجد تبريراً وتفسيراً في فساد الرعايا. فان البروسيين في ذلك العهد كانت لهم حكومة يستحقونها”.(4)

يكمل إنجلز في تحليله النقدي لقضية هيغل، بحسب ما أوردها، بأن الواقع تبعاً لهيغل ليس صفة تلازم في جميع الظروف نظاماً اجتماعياً أو سياسياً معيناً، ففي مجرى التطور كل ما كان واقعاً في ما مضى يصبح غير واقع، يفقد ضرورته وحقه في الوجود، وصفته المعقولة ليحل مكانه الواقع الجديد “وهكذا، تتحول قضية هيغل هذه، بفضل الديالكتيك الهيغلي نفسه، الى نقيضها: فكل ما هو واقع في مجال التاريخ الانساني يغدو مع مرور الزمن منافياً للعقل، فهو اذن في طبيعته بالذات غير معقول، مطبوع مسبقاً بخاتم اللا عقلية؛ وكل ما هو معقول في رؤوس الناس، محكوم عليه بأن يغدو واقعاً مهما كان مناقضاً للواقع المتصوَّر القائم. فالموضوعة التي تقول بأن كل ما هو واقع، هو معقول، تتحول وفقاً لجميع قواعد طريقة التفكير الهيغيلية، الى موضوعة أخرى، هي أن كل ما هو قائم يستحق الزوال”.(5) في التحليل النقدي لقضية هيغل كما أوردها إنجلز نقع على إبرازه للأهمية الحقيقية والثورية للفلسفة الديالكتيكية التي تكمن في أنه وضع حداً نهائياً لكل تصور عن الطابع النهائي لنتائج فكر الإنسان وفعله، فليس عليه البقاء في تأمل الحقيقة المطلقة التي حصل عليها، والأمر نفسه بالنسبة للنشاط العملي ولمجرى التاريخ الذي “شأنه شأن المعرفة، لن يكتمل نهائياً في وضع مثالي كامل للانسانية؛ ان المجتمع الكامل و”الدولة“ الكاملة إنما هما شيئان لا يمكن لهما وجود الا في المخيلة. بل الامر على النقيض من ذلك، فان جميع النظم الاجتماعية التي تتعاقب في التاريخ ليست سوى مراحل موقتة لتطور المجتمع الانساني، الذي لا نهاية له، من درجة دنيا الى درجة عليا. فكل درجة ضرورية، ويبررها بالتالي العصر والظروف التي ترجع اليها بنشأتها، ولكنها تغدو زائلة لا يبررها شيء ازاء ظروف جديدة، ارقى تتطور شيئاً فشيئاً في أحشائها بالذات (…). وكما ان البرجوازية تحطم عملياً، بواسطة الصناعة الكبيرة، والمزاحمة، والسوق العالمية، كل المؤسسات القديمة المثبتة التي قدستها العصور، كذلك تحطم هذه الفلسفة الديالكتيكية جميع التصورات عن الحقيقة المطلقة النهائية، وعن اوضاع الانسانية المطلقة المناسبة لها”.(6) وممَّا يدل على راهنية التحليل المادي العلمي لآلية تطور الرأسمالية وتوسعها الاستعماري ما نعيشه من استمرار النظام الرأسمالي العالمي بتحطيم المؤسسات القديمة للسيطرة على العالم وللخروج من أزمته البنيوية من خلال إشعال الحروب لإعادة اقتسام الأسواق والهيمنة عليها وعلى طرق المواصلات العالمية. كما أن تاريخ الإنسانية في ضوء المنهج الديالكتيكي المادي بتحديد إنجلز ليس حركة صاعدة وحسب بل أيضاً حركة نازلة ولا يمكن ان نطلب، بحسب إنجلز، من فلسفة هيغل ان تهتم بهذه القضية التي لم تضعها بعد العلوم الطبيعية المعاصرة لها في جدول الأعمال.

إن عكس إنجلز للقضية الهيغيلية الشهيرة في كتابه “أصول فلسفة الحق” عرض من خلاله النتائج والآراء التي توصل إليها من خلال عملية العكس، التي تختلف عن أس منهجية هيغل، الديالكتيكية المثالية وفصلها عن الميدان العملي (الممارسة، البراكسيس)، وهي آراء لم يتمكن هيغل أن يبينها بالوضوح الذي بينه إنجلز لأنها “نتيجة تقود اليها طريقته حتماً، ولكنه هو نفسه لم يستخلصها ابداً بمثل هذا الوضوح لسبب بسيط هو انه اضطر الى بناء منهج، ومنهج فلسفي كان لا بدّ له تبعاً للتقليد الناشئ منذ القدم، ان ينتهي بهذه الحقيقة المطلقة أو تلك (…) ولكن هذا يعني ان كل ما هو عقائدي جامد في منهج هيغل يُعلَن الحقيقة المطلقة، وهذا ما يناقض طريقته الديالكتيكية التي تنسف كل ما هو عقائدي جامد. وهذا يعني خنق الجانب الثوري بضغط الجانب المحافظ المتضخم الى ما لا نهاية له، لا في ميدان المعرفة الفلسفية وحسب، بل أيضاً في مجال النشاط التاريخي. فالانسانية التي توصلت بشخص هيغل الى الفكرة المطلقة، كان ينبغي عليها ان تتقدم في الميدان العملي ايضاً الى درجة تستطيع معها ان تحقق هذه الفكرة المطلقة. وهذا يعني انه لم يكن يترتب على الفكرة المطلقة ان تقدم لمعاصريها متطلبات سياسية كبيرة جداً”.(7)

بين مفهومين للتاريخ والفلسفة

على النقيض من مفهوم هيغل للتاريخ وللفلسفة، فإن مفهومهما المادي العلمي غير المنفصل، ديالكتيكياً، عن مهمتهما ينطلق من الواقع المعيش وتناقضاته المادية، بالارتباط بالممارسة من أجل تغييره. تحديد يشكل أحد ركائز نقد، ونقض، الديالكتيك المثالي، فعلى الرَّغم من عدم وجود حقيقة مطلقة في المنهجية الديالكتيكية العامة، بناء على السيرورات التاريخية وصراع الأضداد إلّا أن هيغل بديالكتيكيه المثالي أوقف السيرورة التاريخية والتقدم والتطور بحرصه “على اختتام التاريخ البشري بـ ”الفكرة المطلقة“ وهو الحد الذي تجاوزه الهيغيليون الشباب”.(8) لذلك فإن قراءة إنجلز للقضية الهيغيلية، القائمة على نقده لديالكتيك هيغل، توضح كيف يتم تغييب الواقع وتطوره وجعله يقف على رأسه ليلائم “الفكرة”، “الروح”، التي وجد هيغل تجسدها في الدولة البروسية، قضية تقود إلى نهاية التاريخ – أعادَ تكرارها فرانسيس فوكوياما- بتعرف الإنسانية على “الفكرة المطلقة” الهيغيلية وتحققها في ملكية فريدريك فلهلم الثالث، هكذا منهجية منفصلة عن الواقع وفهمه وعن الپراكسيس الثوري، وبحكم منهجيتها الداخلية “تفسر بصورة كاملة كيف أن طريقة للتفكير ثورية لاقصى حد، قد أفضت الى استنتاج سياسي سلمي جداً”.(9) هنا التمييز بين مفهومين نقيضين للديالكتيك، المثالي والمادي العلمي، يوقف الديالكتيك على قدميه ليكون أداة من أدوات النضال في أجل التغيير، انطلاقاً من قاعدة رئيسة في المنهجية الماركسية، أضاء عليها لينين، هي تمييز كونية القوانين العامة للماركسية، النابعة من الواقع وتناقضاته ومرحلة تطوره التاريخية.

مصادر ومراجع:

(1)- انجلس، فريدريك، لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية، دار التقدم، موسكو، لا.ط، لا.ت. ص. 7

(2)- هيجل، أصول فلسفة الحق، المجلد الأول، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 1983، ص. 86.

(3) – المرجع نفسه، والصفحة نفسها، هامش رقم 41.

(4)- انجلس فريدريك، لودفيغ فورباخ…، مصدر سابق، ص.ص.7-8.

(5)- المصدر نفسه، ص.ص.8-9.

(6)- المصدر نفسه، ص.ص. 9- 10.

(7)- المصدر نفسه، ص. ص11-12.

(8)- هوبزباوم، إريك، عصر الثورة (1789 -1848)، ترجمة فايز الصُيّاغ، تقديم مصطفى الحمارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، ط2، 2008، ص. 463.

(9)- انجلس فريدريك، لودفيغ فورباخ…، مصدر سابق، ص. 12.

Author