الأعمال الدرامية في رمضان 2026

يبدو رمضان 2026 موسماً مزدحماً بالحكايات، تتجاور فيه السياسة مع العاطفة، والضحكة مع الألم، والتاريخ مع الحاضر

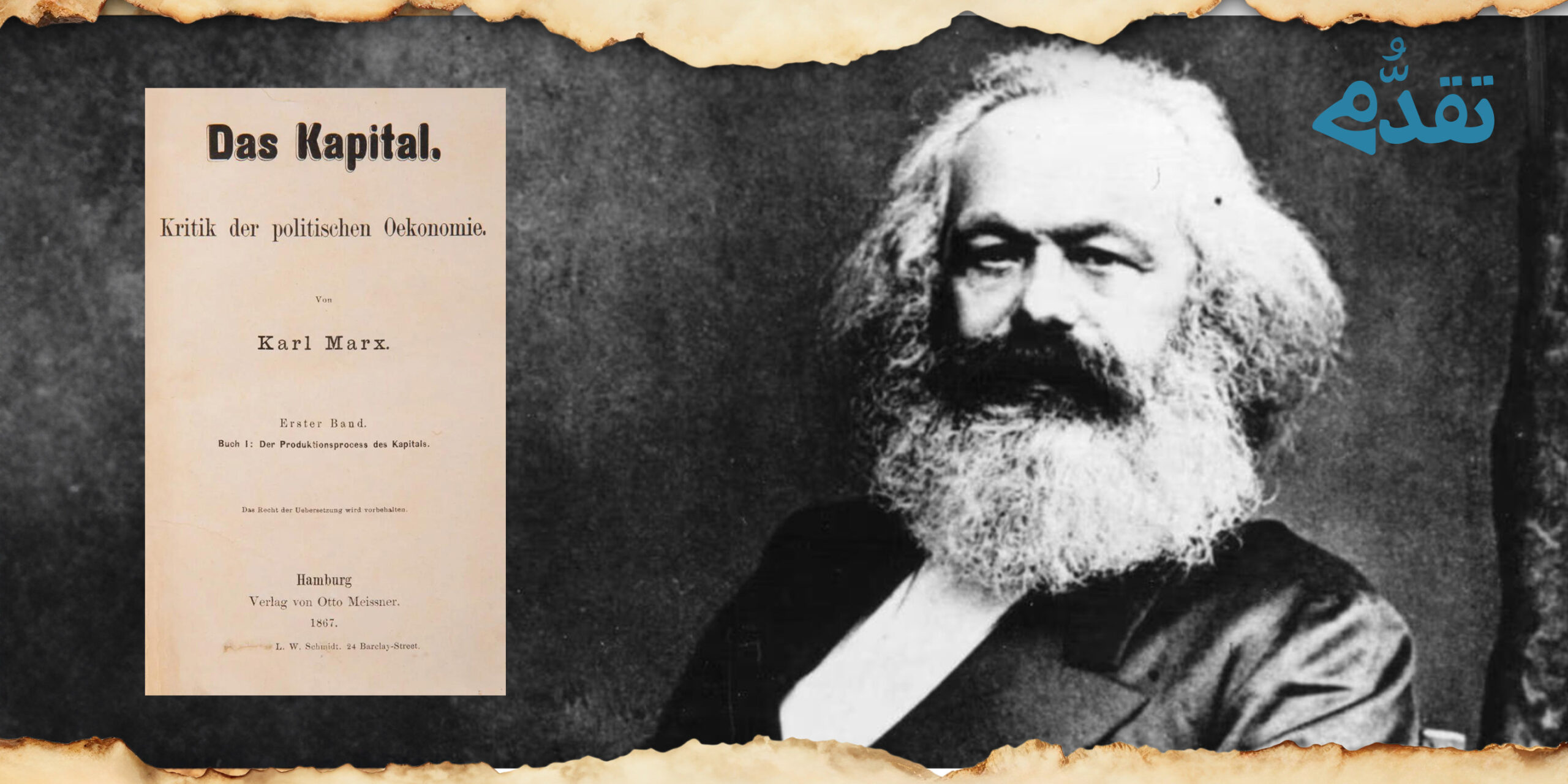

صدر عن منشورات تكوين كتاب “فكرة الشيوعية” لـ طارق علي، ترجمة د. إيمان معروف.

كلمة غلاف فكرة الشيوعية

لقد أفسدَ المالُ السياسة، وأفسدَ الكثير من المالِ كلَّ شيءٍ. شهدنا، في معاقل رأس المال، بروزَ الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة؛ وحزبِ العمالِ الجديد والمحافظين (Tories) في (بريطانيا)؛ والاشتراكيين والمحافظين في (فرنسا)؛ والائتلافات الألمانية؛ والوسط اليميني واليساري في (البلدان الإسكندنافية)؛ وعجزَ الوسط اليساري الإيطالي؛ وهكذا. في كلِّ حالةٍ تقريبًا تحوَّل نظامُ الحزبين إلى حكومةٍ وطنيةٍ فعَّالة. كما برز تطرُّفٌ سوقيٌّ جديد. واعتُبِرت مشاركةُ رأسِ المال في أقدسِ مجالاتِ الخدماتِ الاجتماعية – إصلاحًا لا مفرَّ منه. أصبحت مبادراتُ التمويل الخاصِّ التي تُعاقبُ القطاعَ العامَّ قاعدةً عامَّة، وباتتْ دولٌ مثلَ (فرنسا) و(ألمانيا)، التي يُنظر إليها على أنَّها لا تسير بالسرعة الكافية نحو الفردوس النيوليبرالي، تُشجَّبُ بانتظامٍ في صحيفتي الـ (إيكونوميست) والـ (فايننشال تايمز).

وفي حال التشكيك في هذا التحوُّل، أو الدفاع عن القطاع العام، أو المجادلة لصالح ملكية الدولة للمرافق، أو معارضة البيع السَّريع للمساكن العامة (Fire-Sale)، سيُصنَّفُ المرءُ ديناصورًا “محافظًا”.

أمَّا الجميعُ فقد صاروا زبائنَ لا مواطنين: شبابٌ طموحون. وعكستِ النخبُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ هذهِ الحقائقَ الجديدةَ. فأضْحى السوقُ إلـهًـا جديدًا يُفضِّلونَه على الدولة. مع ذلك، لم يتساءلْ أولئكَ الذين ابتلعوا هذا الخطاب قطُّ: كيف حصل ذلك؟

في الحقيقة، كانتِ الدولةُ ضروريةً لإنجاز هذا الانتقال. فكان التدخلُ الحكوميُّ لدعم السوق ومساعدةِ الأغنياء أمرًا مقبولًا. ونظرًا إلى أنَّ أيًّا من الأحزاب لم يُقدِّم بدائلَ، وثقَ مواطنو أمريكا الشمالية وأوروبا بساستِهم ومشَوْا نيامًا نحوَ الكارثة.

مقدمة

كُتِبَ هذا المقالُ المطوَّل في شتاء عامِ 2009. بعد ذلك بعامٍ، أكَّد عهدُ أوباما أنَّه لم يكن عمليًّا أفضلَ ولا أسوأَ من عهدِ بوش في جميع القضايا الجوهرية آنذاك. إذْ بعد مرور ثلاث سنوات على انهيار سوقِ وول ستريت، عامَ 2008، ظلَّت الاقتصاداتُ الأمريكيةُ والأوروبيةُ غارقةً في البطالة والرُّكود. خضعت فوضى إنشاءِ الائتمان لبعض الضَّبط، ولكنَّ أُسُسَها ظلَّت صلبةً كما كانت. كما ظلَّ المصرفيون والنهَّابون والغشاشون منتظرينَ بصبرٍ انتعاشَ الاقتصاد ليعاودوا عملَهم مجدَّدًا.

أدَّى عجز حكَّام الغرب عن إصلاح النظام، جذريًّا، إلى تفاقم الأزمة التي باتت تهدِّد جوهرَ عملِ الديمقراطية. في اليونان وإيطاليا، صار البلدان مُداران من قبل المصرفيين. وفي مواضع أخرى، مارسَ «الوسط المتطرِّف» الذي يضمُّ الوسط -اليساريَّ والوسط-اليمينيَّ، السُّلطةَ من خلال تشجيع إجراءات التقشُّف التي تُفضِّل الأغنياءَ ودعم الحروب والاحتلال في الخارج. بقيَ الرئيس أوباما بعيدًا عن العُزلة في الفضاء السياسي الأورو-أمريكي، غير أنَّ حركاتٍ جديدةً بدأت تنبثق محليًّا، متحدِّيةً الأرثوذكسية السياسية من دون أن تقدِّمَ بديلًا خاصًّا بها.

إنَّها صرخةُ استغاثة.

قال أوسكار وايلد (Oscar Wilde) ذات مرَّة: «خريطةُ العالم التي لا تشمل اليوتوبيا لا تستحقُّ نظرةً واحدةً لأنَّها تُغفل ذلك البلدَ الوحيدَ الذي ترسو فيه الإنسانية دومًا. وعندما ترسو هناك، تطلُّ فتجد بلدًا أفضلَ، فتبحرُ مجدَّدًا. إنَّ التقدُّم يعني تحقيقَ اليوتوبيا».

أيقظتْ روحُ ذلك الاشتراكيِّ، في القرن التاسع عشر، الحياةَ بين الشباب المثاليِّ ممَّن خرجوا احتجاجًا ضدَّ الرأسمالية العالمية المعجَّلة التي هيمنتْ على العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

احتجَّ المتظاهرون في حركة «احتلُّوا وول ستريت» – الذين أقاموا معسكرًا في قلب حيِّ (وول ستريت) الماليِّ في (نيويورك) – على نظام رأسمال التمويل الاستبدادي: مصَّاص الدماءِ الموبوء بالجشع؛ لا بُدَّ له من مصِّ دماء غير الأثرياء كي يبقى.

أبدى هؤلاء المحتجون ازدراءهم للمصرفيين ومضاربي أسواق المال وأتباعهم من الإعلاميين الذين أصرُّوا على أنْ لا بديل عن هذا النظام. ونظرًا إلى هيمنة نموذج (وول ستريت) على أوروبا، ظهرت هنا أيضًا نسخٌ محلية مماثلة من هذا النموذج. وعلى الرَّغم من أنَّ شباب الحركة، الذين ترشُّ شرطة مدينة نيويورك رذاذَ الفلفل عليهم، ربما لم يحَددوا مطالبهم بدقَّةٍ بعدُ، فإنَّهم يعلمون جيِّدًا ما يعارضونه، وتلك بداية مهمَّة.

كيف وصلنا إلى هذا الحال؟!

وصلنا إلى هذا الحال عقبَ انهيار الشيوعية في عام 1991، حين تحوَّل رأيُ إدموند بيرك (Edmund Burke) إلى حكمةٍ بديهيَّةٍ للعصر، إذْ يقول «في كلِّ مجتمعٍ متعدِّد الطَّبقاتِ، لابدَّ أن يظلَّ بعضها في القمَّة»، معتقدًا أنَّ «رُسُلَ المساواة إنَّما يغيِّرون النظامَ الطبيعيَّ ويحوُّلونه».

لقد أفسدَ المالُ السياسة، وأفسدَ الكثير من المالِ كلَّ شيءٍ. شهدنا، في معاقل رأس المال، بروزَ الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة؛ وحزبِ العمالِ الجديد والمحافظين (Tories) في (بريطانيا)؛ والاشتراكيين والمحافظين في (فرنسا)؛ والائتلافات الألمانية؛ والوسط اليميني واليساري في (البلدان الإسكندنافية)؛ وعجزَ الوسط اليساري الإيطالي؛ وهكذا. في كلِّ حالةٍ تقريبًا تحوَّل نظامُ الحزبين إلى حكومةٍ وطنيةٍ فعَّالة. كما برز تطرُّفٌ سوقيٌّ جديد. واعتُبِرت مشاركةُ رأسِ المال في أقدسِ مجالاتِ الخدماتِ الاجتماعية – إصلاحًا لا مفرَّ منه. أصبحت مبادراتُ التمويل الخاصِّ التي تُعاقبُ القطاعَ العامَّ قاعدةً عامَّة، وباتتْ دولٌ مثلَ (فرنسا) و(ألمانيا)، التي يُنظر إليها على أنَّها لا تسير بالسرعة الكافية نحو الفردوس النيوليبرالي، تُشجَّبُ بانتظامٍ في صحيفتي الـ(إيكونوميست) والـ(فايننشال تايمز).

وفي حال التشكيك في هذا التحوُّل، أو الدفاع عن القطاع العام، أو المجادلة لصالح ملكية الدولة للمرافق، أو معارضة البيع السَّريع للمساكن العامة (Fire-Sale)، سيُصنَّفُ المرءُ ديناصورًا «محافظًا».

أمَّا الجميعُ فقد صاروا زبائنَ لا مواطنين: شبابٌ طموحون. وعكستِ النخبُ الاجتماعيةُ والاقتصاديةُ هذهِ الحقائقَ الجديدةَ. فأضْحى السوقُ إلهًا جديدًا يُفضِّلونَه على الدولة. مع ذلك، لم يتساءلْ أولئكَ الذين ابتلعوا هذا الخطاب قطُّ: كيف حصل ذلك؟

في الحقيقة، كانتِ الدولةُ ضروريةً لإنجاز هذا الانتقال. فكان التدخلُ الحكوميُّ لدعم السوق ومساعدةِ الأغنياء أمرًا مقبولًا. ونظرًا إلى أنَّ أيًّا من الأحزاب لم يُقدِّم بدائلَ، وثقَ مواطنو أمريكا الشمالية وأوروبا بساستِهم ومشَوْا نيامًا نحوَ الكارثة.

لم يكنْ ساسةُ الوسط المتطرِّف، المَسْكُونون بانتصارات الرأسمالية، مستعدِّينَ لأزمةِ وول ستريت عامَ 2008. وكذلك هو حالُ معظم المواطنين، الذين خُدِعوا بحملاتٍ إعلانيةٍ هائلةٍ تقدِّم قروضًا سهلةً، وإعلامٍ أليفٍ لا ينتقدُ، فظنُّوا بأنَّ الأمور على ما يرام. ربَّما لا يتحلَّى قادتُهم بالجاذبية الشخصية، لكنَّهم يعرفون كيف تُدار اللعبة؛ «فاتركوا كلَّ شيءٍ للسياسيين». والآنَ يَدفعُ الشَّعبُ ثمنَ هذهِ اللَّامبالاة المؤسَّسية.

(توخِّيًا للإنصاف، استشعر شعبا (أيرلندا) و(فرنسا) الخطرَ في الجدل حول دستور الاتحاد الأوروبي –الذي غَرَس النيوليبرالية في صلبه– وصوَّت ضده، إلَّا أنَّ أحدًا لم يكترثْ لرأيهم).

مع ذلك، كان واضحًا للكثير من الاقتصاديين أنَّ وول ستريت خطَّطت عمدًا لفقاعةِ الإسكان، فأنفقت المليارات على حملاتٍ دعائية لتشجيع الناس على الحصول على رهونٍ عقارية ثانية وزيادة ديونهم الشخصيَّة بغرض الإنفاق الأعمى. فكان لا بُدَّ لهذه الفقاعة من أن تنفجرَ، وعندما انفجرت تزعزع النظام حتى تدخلتِ الدولةُ لإنقاذ المصارف من الانهيار التام – «اشتراكيةُ الأغنياء».

مع امتداد الأزمة إلى أوروبا، تُرِكَت قواعدُ السُّوق الموحَّد والمنافسة جانبًا حين نفَّذَ الاتحاد الأوروبي عمليةَ إنقاذ واسعة؛ ونُسيتْ -فجأةً- ضوابطُ السُّوق. لم تعدْ القوى اليمينية المتطرِّفة وازنةً، وبالكاد صار يُذكرُ أقصى اليسارِ؛ إنمَّا باتَ الوسط المتطرِّف هو المهيمن على الحياة السياسية والاجتماعية.

عندما انهارت بعض الدول (آيسلندا) و(أيرلندا) و(اليونان)، وباتتْ أخرى (البرتغال) و(إسبانيا) و(إيطاليا) تحدِّق في الهاوية، تدخَّل الاتِّحاد الأوروبي –أو بالأحرى اتحاد المصرفيين– لفرض إجراءاتِ التقشُّف وإنقاذ الأنظمة المصرفية الألمانية والفرنسية والبريطانية. لم تعد التوترات بين السُّوق والمساءلة الديمقراطية خافيةً.

تعرَّضتِ النُّخبةُ اليونانية للابتزاز، لإخضاعها كُليًّا، وأدَّت تدابير التقشُّف المفروضة على السُّكان إلى دفع البلاد نحو حافَّة الثورة. أصبحتِ اليونان الحلقة الأضعف في سلسلة رأسمالية أوروبا، وقد غاصت ديمقراطيتها منذ زمنٍ طويل تحت أمواج الأزمة الرأسمالية. جعلت الإضرابات العامة والاحتجاجات المبتكرة مهمةَ المتطرِّفين في «الوسط» صعبةً للغاية. عند مشاهدة صور أثينا الأخيرة، حيث استخدمت الشرطةُ القوة لمنع عشرات ألوف المواطنين من دخول البرلمان، يدرك المرء أنَّ حكَّام البلاد قد يعجزون عن الاستمرار طويلًا في الحكم بالأسلوب القديم.

في وقتٍ سابقٍ هذا العام، أثناء مشاركتي في مهرجانٍ أدبيٍّ في (سالونيك)، كانت هموم الجمهور سياسيةً واقتصاديةً أكثر منها أدبية. سُئلتُ: هل ثمَّة بديل؟ فأجبتُ فورًا: التخلُّف عن السَّداد فورًا؛ اخرجوا من منطقة اليورو؛ أعيدوا اعتماد «الدراخما»؛ اعتمدوا التخطيط الاجتماعي والاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية؛ شاركوا الشَّعبَ في مناقشاتٍ حول كيفية استقرار البلاد دون المساس بالفقراء. اجبروا الأثرياء على إرجاع الأموال التي تراكمت بوسائل مشبوهة خلال العقد الماضي عبر ضرائب استثنائية.

غير أنَّ السياسيين، عديمي الرؤى، في قلب النظام بعيدون كلَّ البُعد عن مثل هذه الأفكار، والكثير منهم يتقاضى راتبه من عددٍ قليلٍ من الأشخاص الذين يهيمنونَ على موارد البلاد الاقتصادية.

تعثَّرت الولايات المتحدةُ المثقلةُ بالديون في عهد أوباما، الرئيسِ الذي واصلَ عمليًّا سياساتِ سلفه. وشهدت البلاد نشوءَ حركةِ احتجاجٍ جديدةٍ امتدَّت إلى جميع المدن الكبرى.

تفترضُ الديمقراطيةُ الرأسماليةُ، اليومَ، وجودَ اتفاقٍ جوهريٍّ بين الأحزاب الرئيسة الممثَّلة في البرلمان، بحيث تصبح خلافاتُها، المحدودة باعتدالها، غير ذاتِ أهميةٍ. بعبارةٍ أخرى، لم يعد بوسع المواطنين تحديد من يتحكَّم بثروة البلاد (وكيف) – تلك الثروة التي تكونتْ إلى حدٍّ كبيرٍ بأيديهم.

إذا لم تعد المسائل الحاسمةُ، كالتخصيصِ العادل للموارد، وتوفيرِ الضمانات الاجتماعية، وتوزيعِ الثروة، موضعَ نقاشٍ حقيقيٍّ داخل المجالس التمثيلية، فعلامَ نستغرب من شعور الشباب بالاغتراب عن السياسة السائدة أو من خيبة الأمل الكبيرة في (أوباما) ونُسَخِه العالمية؟

هذا هو ما يدفعُ الناسَ إلى الخروج إلى شوارعِ أكثر من تسعين مدينةً. لقد رفضَ الساسةُ الاعترافَ بأنَّ أزمةَ 2008 كانت نتيجةً للسياسات النيوليبرالية التي اتبعوها منذ ثمانينيات القرن العشرين. وافترضوا أنَّ بإمكانهم الاستمرار كما لو أنَّ شيئًا لم يكن… لكنَّ الحراك الشعبيَّ تحدَّى هذه الفرضية.

تُعدُّ الاعتصاماتُ واحتجاجاتُ الشارع ضد الرأسمالية، في بعض النواحي، شبيهةً بانتفاضات الفلاحين في القرون السابقة. فالشُّروطُ غيرُ المقبولة تقودُ إلى ثوراتٍ تُقمعُ غالبًا أو تنتهي بمحضِ إرادتها. ما يهمُّ هو أنَّها كثيرًا ما تكون بشائرَ لما قد يحدث إذا استمرت تلك الظروف على حالها. فلا بقاءَ لأيِّ حركةٍ ما لم تُؤسِّسْ هيكلًا ديمقراطيًّا دائمًا يحافظُ على الاستمرارية السياسية. وكلَّما ازدادَ الدَّعمُ الشعبيُّ لأيِّ حركةٍ، ازدادَتِ الحاجةُ إلى شكلٍ من أشكالِ التَّنظيم.

تبرزُ نماذجُ التمرُّد في أمريكا الجنوبية ضدَّ النيو ليبرالية ومؤسَّساتِها العالمية بوصفها دلالةً بالغةَ الأهمية في هذا السِّياق. فقد أُسِّستْ حركاتٌ نضالية ضخمةٌ وناجحة ضدَّ صندوق النقد الدولي في (فنزويلا)، وضدَّ خصخصة المياه في (بوليفيا)، وضدَّ خصخصة الكهرباء في (بيرو)، وخلقت سياسة جديدة انتصرت في صناديق الاقتراع في البلدين الأوَّلين، وكذلك في (الإكوادور) و(باراغواي).

وبعد انتخاب تلك الحكومات، شرعتْ في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الموعودة، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من النجاح.

في عامَ 1958، رفض حزبُ العمال البريطاني النصيحةَ التي قدَّمها البروفيسور (هـ. د. ديكنسون)، بينما تبنَّاها قادةُ الثورة البوليفارية في (فنزويلا) و(بوليفيا) بعد ذلك بأربعة عقود:

«إذا أُريدَ لدولةِ الرَّفاه أن تبقى، فعلى الدولة أن تجدَ مصدرَ دخلٍ خاصًّا بها، مصدرًا تَسبِقُ في استحقاقه مُستلِمَ الأرباح. والمصدرُ الوحيدُ الذي أراه هو الملكية المنتِجة. لا بدَّ أن تمتلك الدولةُ، بشكلٍ أو بآخر، جزءًا كبيرًا من الأرضِ ورأسِ المال في البلاد. قد لا تكون هذه السياسةُ شعبيةً، لكن إن لم تُتَّبع، فإنَّ سياسةَ تحسينِ الخدمات الاجتماعية –وهي السياسةُ التي تحظى بالشعبية– ستصبح مستحيلة. لا يمكنك أن تُؤمِّمَ وسائلَ الاستهلاك لفترةٍ طويلة ما لم تؤمِّمْ أوَّلًا وسائلَ الإنتاج».

سيظنُّ حكَّامُ العالم أنَّ هذه الكلمات ما هي إلَّا تعبيرٌ عن يوتوبيا حالمة، لكنَّهم مخطئون. فتلك هي الإصلاحاتُ الهيكليةُ هي التي نحتاجُها حقًّا، لا التي تدفعُ بها قيادةُ حزب باسوك (PASOK) المعزولة في أثينا. إذْ ينطوي هذا الطريق على مزيدٍ من الحرمان والبطالة والكوارث الاجتماعية. ما نحتاج إليه هو انقلابٌ تامٌّ يسبقهُ اعترافٌ علنيٌّ بأنَّ نظامَ وول ستريت لم يُجدِ نفعًا ويجب التخليُ عنه. كان أتباعُه البريطانيون، مثل جميع المتحوِّلين الجدد، أكثر قسوةً وبرودًا في تقبُّلهم السُّوقَ كحَكَمٍ وحيد، مدعومين بآلة الدولة النيوليبرالية. سيتطلَّب الاستمرارُ في هذا المسار آليَّات قمعٍ جديدةً تفرغُ الديمقراطيةَ من مضمونها. والمحتلُّونَ واعونَ لهذا بحكم قوة حدسهم، وهذا سببُ وجودهم اليوم في الشارع؛ أما ساسةُ «الوسط المتطرِّف» واليمينُ المتطرِّف فلا ينطبق عليهم الأمر.

ستدومُ الأفكارُ التي أفرزتْها (الشيوعية) ما دامَت الرأسماليةُ قائمة. ويظلُّ (ماركس) وأتباعه –حتى اليوم– أبرعَ محلِّلي رأس المالِ وتقلُّباته. لقد هوت قوى التغيير الاجتماعي، لكننا نعيشُ في عالمٍ انتقاليٍّ. ومع التصاعد المذهل للتقنيات الجديدة، سينبعثُ من جديدٍ شيءٌ يجسِّدُ أفضلَ آمال القرن الماضي، بشكلٍ أو بآخر.

دار نشر تأسست عام 2017، مقرها الكويت والعراق، متخصصة في نشر الكتب الأدبية والفكرية تأليفاً وترجمة.

يبدو رمضان 2026 موسماً مزدحماً بالحكايات، تتجاور فيه السياسة مع العاطفة، والضحكة مع الألم، والتاريخ مع الحاضر

ماركس لم يبدأ من فراغ، ولم يقفز قفزة إيمانية خارج الفكر الذي سبقه، بل انطلق من داخل الفكر البرجوازي الثوري نفسه، ومن نقده الجذري

صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما

حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.