تحية إلى أحمد فؤاد نجم في ذكرى رحيله:” يا فلسطينية والثورة هيَّ الأكيدة بالبندقية نفرض حياتنا الجديدة”

الشاعر الثوري أحمد فؤاد نجم حوّل الكلمة… الشعر… إلى أداة من أدوات النضال ضد الاستغلال والاستبداد… ومقاومة العدو الصهيوني…

قبل 77 عاما وقف الفتى – الشاب الشهيد على شرفة منزله في عكا ينظر إلى أرضه الجريحة متأملاً الساحل الفلسطيني النازف كأفق لا متناه، ليتحسس معنى الحياة والطبيعة من حوله.. لمعت أمام عينيه مشاهد من مستقبل مجهول رأى فيه ذاته ورحلة عمره القصيرة وحياته الزاخمة بالنضال المتعدد الأشكال والسمات الكفاحية ومعركة وعي الصراع واختراق بنية العدو الصهيوني ذهنياً ونفسياً الذي يشكل النقيض التاريخي والموضوعي للإنسان العربي الفلسطيني، باغتته ومضة كشفت في شخصيته بذور التمرد على واقع يحياه ولا يعترف بواقعيته دفعه للغوص في معرفة الذات والمصير والهوية، لفحته نسمة ناعمة داعبت أفكاره وحاورها بأن الثقافة لا تفعل فعلاً سياسياً إلا إذا خرجت من رحم الممارسة الكفاحية ومعبرة عنها بالأفكار التي لا تموت وتبقى صامدة في وجه عدو مجرم وكيان زائل ضمن منطقه العميق “تموت الأجساد لا الفكرة”.

وبعد معاناة اللجوء وألم التهجير ومصاعب الترحال شرع قلمه بتدشين ثنائية البحث والكتابة التي تعنونت في سؤال الهوية وسر الصمود والمقاومة، ملتحماً بلحظات التحول، ممسكاً بناصية القرار عند الثوار الحقيقيين، وهي ثنائية استمرت معه ولم تتوقف عندما تناثر جسده في صيف تموز 1972 بعملية غادرة خطط لها أعداء البشرية الصهاينة، حينها تلألأ الجسد نجوماً تنير سماء (أرض البرتقال الحزين) وترافق درب أبناء وأحفاد القضية وتذكرهم بمقولته الشهيرة “لا تمت قبل أن تكون ندا”. وتشير لهم لمبتدأ الحوار الذي أنبأ بخبر الفعل في مسار تاريخي يوحي باشتعال جذوة الثورة والتي انطلقت بالفعل بعد نحو عام واحد من كتابة رواية “ما تبقى لكم” كشف غسان آنذاك عن حاجة الفلسطيني وثورته إلى سلاح الثقافة لمخاطبة الآخر، وباختصار فإن غسان عمّد رسالته من خلال الرواية بالقول باستحالة وجود لغة مشتركة بين الفلسطيني والصهيوني وحين يلتقيان لا بد من حضور تفصيل ثالث ليحسم الحوار وهو (السلاح) وبغير ذلك فإن أي حوار مع العدو هو مضيعة للوقت.

الرجل الذي أسس وبنى صرحاً ثقافياً إبداعياً داخل المشروع الوطني الفلسطيني، يسابق الزمن بالإنجاز وكأن لديه يقين بأن عمره قصير، يعمل على جبهة الرواية والأدب ليؤسس لأدب المقاومة في مواجهة “الأدب الصهيوني” الذي يريد محو السردية الفلسطينية، وينجز رواية الفلسطيني عن النكبة والنكسة وفي ذات الوقت يقتحم ميدان الصحافة والإعلام لتظهير القضية بكل مفرداتها السياسية والعملية التي قضى من أجلها حتى النهاية. يقينه كان دائماً بأن النصر قادم لا محالة لذلك فتح باب العقلانية بالثورية لاستيعاب التاريخ وليس القطع معه، والإفادة من الماضي وفق رؤية نقدية جادة كما في دراسته لخلفيات وتفاصيل وتحليل ثورة 1936، وبكل جرأة حسم الالتباس القائم بين الاستراتيجية والتكتيك محذراً أن التكتيك لا ينتهك الاستراتيجيا، وأعاد صياغتهما بما ينسجم مع وعيه الثوري المفارق كما أوضح ذلك في كتابه المعنون “في معضلات المقاومة” الصادر في العام 1970.

السؤال الذهبي

لم يتوقف “السؤال الذهبي” حول غزارة الإنتاج الثقافي والإبداعي الذي أنجزه غسان كنفاني على مدار سنوات قليلة، سيما أن عطاءه كان في فترة الهزيمة التي واجهها بعقلية وروحية المنتصر، ما يستوقفنا هنا تجلياته الإبداعية النابعة من رحم معاناة الشعب الفلسطيني وديمومة لنضالاته وكفاحه، فقد آمن غسان بحلمه وزاوج القول بالفعل ليحظى بموعد مع الشهادة والاستشهاد، فهو المثقف الثوري الذي انخرط بكل وعي في المشروع الوطني وكان يدرك منذ البداية بأن المصير الشخصي للفرد الفلسطيني لا معنى له أمام مصير الشعب والأمة التي آمن بها غسان وآمنت به. وأوضح ذلك بقوله ” أصبحت أرى فلسطين رمزاً إنسانياً متكاملاً فأنا عندما أكتب عن عائلة فلسطينية فإنما أكتب في الواقع عن تجربة إنسانية ولا توجد حادثة في العالم غير ممثلة في المأساة الفلسطينية، وعندما أصور بؤس الفلسطينيين فأنا في الحقيقة استعرض الفلسطيني كرمز للبؤس في العالم أجمع”.

لقد برز كقائد وأديب منذ البدايات وحدد البوصلة والهدف في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية وأكد باستشهاده أنه في فلسطين قادة مفكرين وأدباء ضحوا بأرواحهم من أجل القضية الوطنية الفلسطينية.

وحاول البعض إثارة موجة من التشكيك بفكر غسان كنفاني بذريعة انتمائه السياسي لحركة القوميين العرب ومن ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأن السياسة قللت من إنتاجه الفكري والأدبي، ولكن الأصح أن انتماء كنفاني إلى الحزب وضع الفكر في مسار مؤطر بانتظام يؤدي إلى تفعيله وتطبيق الأفكار بشكل عملي في الحزب والمجتمع، فلا تبقى أفكاراً مبعثرة يقتصر تأثيرها على أفراد وتجمعات مبعثرين، والقصد أن وجود حزب يؤمن بالتحرير ومقاومة الظلم والعدوان لا يجوز أن يكون سبباً للرفض المسبق له، ولا لاتخاذ مواقف منها قبل التعرف إلى الجوهر والمضمون لهذه الأفكار. وبغض الطرف عن موجة الخلافات والتباينات السياسية، فإن كنفاني لم ينتج فكراً يخص جزءاً من الشعب الفلسطيني أو العربي أو يخص بعض مكوناته، بل كانت أفكاراً لكل الفلسطينيين ولكل الأحرار في العالم، وإذا كان قد تبناها بعض الفلسطينيين في إطار حزب فلا يعني أنها ملك لهم وحكراً عليهم فقط؛ فهي كما أي عقيدة فكرية ملك للجميع ومن حق أي مجتمع في العالم ومن حق أي فرد أيضاً اعتناقها أو تبني أفكارها أو بعضاً منها دون أن ينتمي للحزب.

ما ذهب إليه غسان كنفاني هو التأكيد على أهمية الفكر السياسي في توجيه الثورة وحمايتها من الانحراف والاستغلال والفوضى، ووضوح الخط السياسي وتفويت الفرصة على الانتهازيين والمتآمرين من إمكانية تضليل الثورة وتشويه مواقفها. بحيث يتحول هذا الفكر إلى قوة تتوحد حولها الجماهير والتي ستستطيع بدورها أن تفهم عدوها ونقاط ضعفه وقوته والقوى التي تسانده وتتحالف معه، وبالمقابل تدرك قوة الثورة التي تنتمي إليها وتتفحص ماهيّة العدو وقوته ومن خلال برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية وعسكرية؛ لتستطيع أن تتصاعد بقواها حتى تلحق الهزيمة بالعدو وتحقق الانتصار. لذلك كان غسان كنفاني عميق الإيمان بتعزيز الصمود الفلسطيني وشديد الدفاع عن الوحدة الداخلية للجبهة الشعبية مثل ما دافع بنفس الحماسة عن الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

إضاءة على شهادات

ما سر التأثر لكل من اقترب من غسان والذي أجمع كل من عرفه عن قرب أو حتى بلقاء عابر أن له شخصية ساحرة ونبيلة واثق النفس معتداً بقدراته وإمكانياته، فلم يكن نمطياً بالتفكير بل كان مجدداً وحيوياً ويقبل بالمراجعة والتطوير، ويمتلك ذهنية متقدة ومتحفزة على الدوام سريع البديهة قوي الحضور في النقاشات والحوارات السياسية والفكرية، فقد اعترف الكثيرون أن تعدد إبداعاته ترقى إلى مستوى “العبقرية” التي تستقر داخل نفوس مجمعين على أن غسان كنفاني كان يتميز بالصدق والنزاهة والجرأة في قول الحقيقة فلا ريب أنه هو الذي نحت شعار مجلة الهدف “الحقيقة كل الحقيقة للجماهير”.

المحامي فايز كنفاني والد غسان كان يراقب نمو طفله الذي يتطور ويكبر يوماً على صدر يوم فيكشف عن موهبة مميزة في كتابة القصة والمقالة ورسم اللوحة، ويدون في مذكراته “أقرأ لغسان كل يوم، وأعرف المقالات التي يكتبها بأسماء مستعارة، أخاف عليه وأفخر به، أحس أنه سيصير ذا شأن عظيم، أحس به امتدادا لنا، فقد خلقت فيه المعاناة بشتى صورها وأشكالها التي عاشها يوماً بيوم الصورة الحقيقية للفلسطيني”.

واعترف د. جورج حبش بعبقرية غسان وكان قد أعجب به منذ أن كان فتى في دمشق ولم ينقطع التواصل فيما بينهما حتى استشهاده، يقول جورج حبش “إنه كان يندهش من طاقه البذل عند غسان، اجتماعات ومجلة ومهام حزبية متعددة، ومع ذلك كان غسان يعرض عليه لوحة رسمها أو قصة كتبها أو كتاباً قرأه أو صحفياً أجنبياً التقاه إلى آخر ذلك مما لا يستطيعه إلا رجل عبقري كغسان كنفاني”. وفي ذات السياق يصف أبو علي مصطفى غسان كالتالي”يقول لك وأنت جالس معه في مكتبه عن إذنك ويرفع قميصه ويعطي نفسه الحقنة، وهكذا يعود لحيوية العمل بلا مبالاة بالمرض وعوارضه، جلود مواظب لا يتعب من العمل هو معلم أيضاً في فن التحرير والإخراج كان يعلم الذي لا يتعلم ويجعل منه شيئاً مرموقاً”.

أما صديق غسان وزميله في مجلة الهدف منذ بداياتها وحتى منتصف السبعينيات المثقف السوري المناضل عدنان بدر حلو يستذكر اليوم الأول فيقول: “منذ اليوم الأول من مشاركتي في تحرير “الهدف” بدا أن ثمة كيمياء إيجابية ربطت بيني وبين غسان الذي منحني ثقة مطلقة وأناط بي مسؤولية نائب رئيس التحرير..( مع أنني لست فلسطينياً ولم أكن عضواً في حركة القوميين العرب) كما أتاح لي التعبير بوضوح وصراحة عن قناعات لدي كانت مختلفة إلى حد كبير عن المناخ الذي كان سائداً في أجواء الثورة آنذاك …” وأكد عدنان بدر أن “غسان كان ممتداً ما بين القضية والنضال في سبيلها.. وكل مواهبه لم تكن لديه سوى أدوات في ذلك النضال. وما من شك في أن صدقه مع نفسه أولاً ومع شعبه وقضيته هو ما منح تلك العطاءات الفنية قدرتها على الوصول إلى المتلقي وتجذرها في ذاكرة الشعب المحتضن لفلسطين.. إذا كانت المفاتيح التي يحتفظ بها الفلسطيني تشكل بوصلته إلى أبواب تلك البيوت فإن عطاءات غسان تشكل بوصلته إلى فلسطين من النهر إلى البحر”. وكما استذكر عدنان بدر يومه الأول يستعيد الكاتب سهيل إدريس رئيس تحرير مجلة الآداب لقاءه الأول مع غسان كنفاني فيقول : “حين لقيت غسان كنفاني، للمرة الأولى، شتاء 1958 في الكويت كنت شبه مذهول بحدة ذكائه وشدة طموحه، وقد طرح عليّ غسان بضعة أسئلة في حديث أجراه لجريدة كويتية … وأعترف أنها كانت من أحرج الأسئلة التي طرحها عليّ صحفي أو أديب منذ أصدرت مجلة الآداب”.

وعن أدائه ودوره يقول محمود درويش: “كان يعرف لماذا يكتب ولمن يكتب، ولكنه كان يعرف كيف يكتب، كتاباته هو قد تكون هي النادرة، النادرة التي تصلح للقراءة بعد العودة من جنازة كاتبها… وتاريخ تبلور النثر الفلسطيني يبدأ من غسان كنفاني … وحتى في كتابته الصحفية أو اليومية كان شديد الخصوصية والتميز والإتقان. رشيقاً ومتوتراً كغزال يبشر بزلزال”.

ويضيئ الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس على موهبة غسان وعبقريته بالقول: “لقد كانت فلسطين موضوع حياة غسان وموضوع كتاباته، وموضوع رواياته ومقالاته وقصصه القصيرة. كانت أيضاً موضوع حياته وموضوع موته … وهنا تكمن عبقرية غسان، هذا الإخلاص الكامل للقضية مع الصدق الكامل لهذا الإخلاص جعله يستطيع أن يكتب كل هذه الأعمال ومعظمها فنية دون أن يكرر نفسه مرة أو يتحدث عن شيء الواحد مرتين”.

وقد وصف الكاتب الروائي يحيى يخلف الرئيس الأسبق للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين غسان بالقول: “كان غسان كنفاني يمتلك عينين مثل عيني الصقر وكان يتحدث بحيوية، وكانت ملامحه وحركات يديه تعكس انفعالاته وصدقه وحميميته.. نحن أمام موهبة فريدة كانت تسابق الزمن موهبة عاشت حياة قصيرة ولكنها ممتلئة بالتجارب والرؤى غنية بالتفاصيل الجوهرية حافله بالدلالات المدهشة”.

أما ادوارد سعيد يقول في “رجال في الشمس” واحدة من أفضل الأمثلة على الكتابة المقاومة ويرى أنها من أبرع وأقوى الروايات القصيرة في الأدب الحديث وهي “عمل مقاوم” لأنها تمكنت من “تغيير الواقع” عبر قدرتها على “إلغاء المسافات بين اللغة والواقع”. ويعلق على ذلك فضل النقيب بقوله: “إن كتابات غسان ذات التوتر العالي أدت إلى رفع درجة التوتر في حياة كل قارئ عانى من الانقطاع والتمزق الذي حدث في عام 1948، وأن ”عاطفة الكتابة“ عند غسان كانت رغبة في التغيير الكامل”.

يمكننا القول بأن هذه الشهادات وغيرها كانت بمثابة اعتراف بموهبة غسان وقوة شخصيته الحاضرة ولا جدال فيها، وتناولها ليس أمراً مبالغاً فيه أو رثاء عاطفياً بل هي إبداع حقيقي اعترف بها الكثيرون وعبروا عنها بصدق وشغف يليق بالإنسان السابق لزمانه المتماهي مع وطنه المحتل وقضية شعبه.

المبدع الفذ

انتج غسان كنفاني خلال مسيرة حياته القصيرة 18 مؤلفاً توزعت بين القصة القصيرة والرواية والعمل المسرحي والبحث بالإضافة إلى مئات المقالات والدراسات وكرّس كتاباته لنقل معاناة الفلسطيني في الشتات ليؤكد أن لا حل لعودة الفلسطينيين إلا بالعمل الجماعي. لقد كان بمثابة قلعة ثقافية متقدمة وحقل مواهب ولواء فكر وإبداع حيث لم يفصل الثقافة عن السياسة بل اعتبرها أصل من أصول السياسة. ونوّه بأن ما من مشروع سياسي دون مشروع ثقافي، وأثبت في البحث والدراسة أن الصهيونية الأدبية كانت سابقة ومؤسسة للصهيونية السياسية.

في عمقه كانت تعيش ثورة متوثبة دائمة لا تحيد عن طريقها ولا تكل ولا تمل وكل ذلك كان سبباً من أسباب التربص بغسان واغتياله الذي جعل غولدا مائير تعلن بعد تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت “تخلصنا من لواء فكري مسلح كان يشكل خطراً على إسرائيل أكثر من ألف فدائي مسلح”، الأمر الذي يؤكد أن غسان كان بمثابة فكرة ومشروع فلم يكن شخصاً محضاً، بل كان يجسد شبكة أهداف متعددة للصهيونية لأن اغتياله هو اغتيال للقضية الفلسطينية التي كان يجسدها في تحولاتها ومآلاتها فلحظة اغتياله كانت تجسد فصلاً استثنائياً من تاريخ التراجيديا الفلسطينية وبذلك نقول هو لم يقتل تماماً ولكن شبّه لهم.

الشاعر الثوري أحمد فؤاد نجم حوّل الكلمة… الشعر… إلى أداة من أدوات النضال ضد الاستغلال والاستبداد… ومقاومة العدو الصهيوني…

جاء تأسيس ألبا في ظل موجة من السياسات النيوليبرالية التي اجتاحت أميركا اللاتينية في التسعينيات، وأدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والخصخصة

مئة عام.. وعام مرّت على تأسيس الحزب الشيوعي السوري، حزب الوطن.. حزب العمال والفلاحين.. حزب الجلاء والاستقلال.. والخبز والدفاع عن طموحات الشعب السوري بوطن حرّ ديمقراطي علماني.. وشعب سعيد

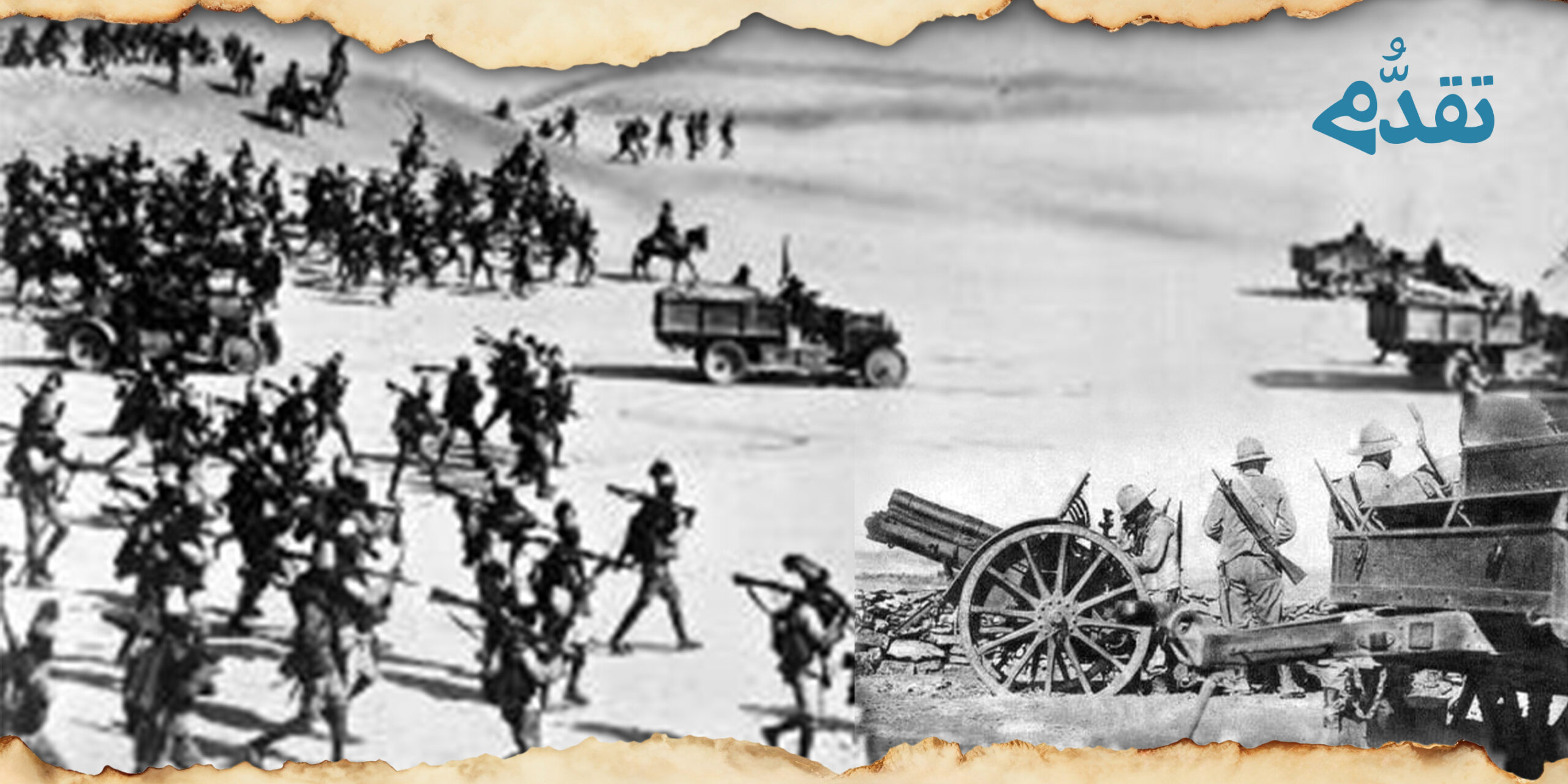

لم تكن المستعمرات الإيطالية في ليبيا وإريتريا والصومال كافية لإرضاء طموحات الفاشية الإيطالية، وهو ما جعل إثيوبيا هدفاً رئيسياً لمشروعها الاستعماري