” السِّندباد الأَعْمى أطلسُ البحرِ والحرب “

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري.

“الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما بأن تظلَّ مخفيَّة، وغيرَ معروفةٍ، ولا تُقَصَّ”.

خابيير ماريَّاس – قلب أبيضُ جدًّا

-1-

آخر مرة رأيتُ فيها اِضْحيَّة، كانت هي المرة الأخيرة التي أرى فيها ابنها. لم نشهدْ تسميته ولا ختانه، ولا أدري بعدُ إن كانت قد أطلقتْ عليه اسمًا؛ أم أنها واصلتْ مناداته بـ «الولد». استيقظتُ لاهثًا أتصبَّبُ عرقًا، جرَّاء الكابوس نفسه الذي يراودني منذ ثلاثين سنةً، مُنذ رحيلِها، رحيلِهما، وأفشلُ مع كلِّ مرة أحاول فيها التلاعب به أو الخلاص منه أو حتى تغييره. أفْرِط في الكافيين والتدخين والسهر، وأشياء أخرى أكثر ضررًا وبذاءةً، ظنًّا مني أن تأثير هذا كله سيهزم الكابوس، لكنَّ الأشياء كلَّها تضعف أمام تأثيرها؛ زوجة أخي التي علَّمتني كلَّ شيء إلَّا العيش بدونها.

قصصتُ كابوسي ثلاثَ مرات في حياتي، مرَّة لشيخ دين أردتُ منه تفسيرًا وأعطاني ماءً وزيتًا قُرئ عليهما. وأُخرى لمعالجي النفسي الذي أراد تنويمي فقط. وثالثة لشاكر، العامل الهندي أول وصوله الكويت، ولم يكن يجيدُ سوى هزِّ رأسهِ. كلَّما تكرَّرَ الحلم حاولتُ سَرده لمرَّةٍ رابعةٍ على الشرطة، لكنني أعجز مع كلِّ مرَّة عن دخول المخفر، لأنَّ للحقيقة وجهًا آخرَ أخشاه.

بعدما أفقتُ صبيحةَ اليوم، تناولتُ نظارتي الطبية من فوق الدُّرج بسرعة، وأخرجتُ من الدُّرج الأول دفترًا من ثمانين ورقةً، اقتطعتُ واحدة، وأعدت كتابة ما يمكنني قَصُّه، أو أنَّني سأعطيهم الورقة فقط… هذا هو الحلُّ الأسلم.

«قبل ثلاثين سنة، فقدتُ ثلاثةً من أفرادِ عائلتي، في طريق سفرنا إلى شمال السعودية، بعد جمارك الخفجي بثلاثمئة كيلومترٍ. فقدتُ أخي سلطان وزوجته اِضْحيَّة وابنهما الذي لم يتم أسبوعه الأول. أبوس رجلك، دوِّرْ عليهم».

كنتُ مجبرًا على قول إنَّهم ثلاثة، إذْ لا يمكنني البحث عنها وحدها، ولا يمكنني ألَّا أذكرَ غياب أخي سلطان وابنه. ربَّما من الأفضل أن أتجنَّب ذكر أن زوجة أخي في الكابوس ترتدي عباءةَ رأس سوداء، طويلة جدًا، تمتدُّ على طولِ طريقٍ كامل، وأنها تمشي على الطريق، تتبعها مِعزاةٌ سوداء، تخطو خطوتين ثم تلتفت ملوِّحةً لي.

خرجتُ بدشداشة البيت المقلمة، وبعد أربع دورات حول المخفر تعبت، ولم أستطع عبور بابهِ. عدت إلى السيارة والورقة تكرمشتْ في يدي. اليومَ سبت والشوارع خلو، قدتُ السيارة حتى رأيت حاويةَ قمامة خضراء، أمام بيتٍ خلفَ المخفر بشارعين، مزقت الورقة ورميتُ بها في الحاويةِ، ثمَّ عدتُ إلى البيت.

جلستُ في الديوانية الداخلية، أعدَّ شاكر القهوةَ. الساعة في حدودِ السابعة. الديوانية مرتبة كأنَّ ضيفًا عزيزًا سيأتي؛ رغم أنْ لا أحدَ يزورُنا منذ ثلاثين سنة. نظيفة ما مرَّها الغبار، مثل ذاكرتي. صبَّ لي شاكر فنجانًا وهو يقدم التمر… فنجانًا واثنين وثلاثة، وأنا أتأمل من نافذة المكان الأعمدةَ الحُمْر العارية في الفناء الخارجي، تلك التي انتزعتِ البلدية ملامحها قبل سنوات، كأنَّما سلطان يبنيها لتوِّه. أتذكر بوضوح حماسته في بناء ذاك الديوان، وكيف كانت أحلامه رومانسية وعبثية مثل الجميع. قرر بناء الديوان عندما بدأت فكرة الزواج تلحُّ عليه أكثر من قبل، ولم أفهمْ آنذاك ما العلاقة بين الاثنين.

كان يحلمُ بأُسرة بسيطة مثل الجميع، لكنه حصل -في النهاية- على أُسرة أكثر تعقيدًا. لم يتمنَ الكثير، لا من زواجه كفكرة أثارها كلُّ من قابله في حياته -الجيران وزملاؤه في الدوام وخالتي وحتى البقال أبو أسامة- ولا من الزوجة التي أرادَ لها أن تشبهَ والدته على أقلِّ تقديرٍ، والدته التي ما حكى عن النساء إلَّا وأتى على ذكرها أوَّلَ القائمة، وبنفس الوصف دائمًا:

– «تدري! أُمِّي ولا مرة بحياتها قعدت قدام أبوي بدون حُمرة وعيون مكحِّلة». لكنَّ اِضْحيَّة لم تُشبهْ امرأةً سابقة أو لاحقة، لا في حياته، ولا في حياتي.

عندما أنهى ديوانه تمامًا، رأيته يودع العمال ويسلمهم حصصهم من المال، أشحتُ بوجهي عنهم، وواصلت المُذاكرة على الكراسي الحديدية المقابلة للديوان. حين رفعت رأسي مرة أخرى، رأيته يتقدم نحوي وهو ينفض الغبار عن دشداشته؛ بينما السَّماء مِن خلفه تميل إلى الحُمرة.

رمى إليَّ بمفتاح سيارته:

– «قوم خل نأخذ فرَّة»!

كنت أعلم أنها طريقته الخاصَّة في فتح المواضيع الصعبة. ركبنا السيارة، شغلت المحرك، وأنا أسأله: «وين؟»

– «مُر الفرع أول، عقبها كيفك».

نزل إلى الفرع وحده، ثم عاد وبيده علبة سجائر جديدة، ركب السيارة، أنزل النافذة وهو يمد إلي واحدة: «تبي؟»

– «من متى أنا أشرب؟»

– «شدراني يمكن غيرت رأيك».

بقيت السيجارة بين أصابعه، لم يشعلها، ظلَّ يقلبها لدقائق بِحيْرة. لم يكن يعرف كيف يقول لي عن رغبته في شيءٍ كهذا. كان رأسه مَحنِيًّا، يحدق في علبة السجائر، والولَّاعة في حِضنه، ثم قال: «اسمع»!

كنت أسمعه محاولًا إقناعي بشيءٍ سيخصُّه وحده، لأوَّل مرةٍ، بعدما شاركني كلَّ أشيائه، من سيارته وراتبه حتى زجاجاتِ عطوره.

كنا نجول في شوارع المنطقة، دون وجهة محددة. أشعل سيجارته، ثم سحب منها نفسًا طويلًا ونفثه ببطء، وبدا لي صوته سعيدًا وغريبًا وهو يقول:

– «يا ولد، على الأقل راح ناكِل شي صجي، وملابسنا بتصير تلِق لَق».

بقيَ يعدِّد مزايا الزواج حتى انتهت أصابعه التي فردها أمام وجهي. سألته ممازحًا:

– «طيب، منو المقرودة اللي بتاخذك»

ابتسمَ، ضاربًا كتفي بيدهِ:

– «كلمتْ خالتي، أبي وحده من هناك».

مُشيرًا بيدهِ صوب الشمال:

– «قلت حق عمي متعب؟»

رمى سيجارته من النافذة، ثم هزَّ رأسه بالنفي:

– «بقوله، السالفة جدية هالمرة، ما أظن يتهرب».

لو علم سلطان ما ستؤول إليه أحلامه، ربما ما بدأها.

-2-

قطعَ شاكر حبل أفكاري، طالبًا مني أغراضًا شخصية له، وشراء ما ينقص البيت، أرسل لي رسالةً صوتيةً على «الواتساب». ذهبت إلى (سوق بازار) إنَّها فرصة لرؤية البحر-قلتُ في نفسي- ولأن الوقت كان باكرًا والسوق يفتح في العاشرة، دخلت أحد مطاعم الإفطار الهندية، جلست وطلبت صحن بيض عيون، وشايًا بالحليب، وانتظرت.

رحت أتفقد الرسائل الصوتية من محادثته مرة أخرى.

– «نعال مقاس 44، جاكيت شتوي، شامبو هيد آند شولدرز، إبريق حليب، فحم، مكنسة وممسحة».

لكن ما ينقص البيت، حقًّا، ثلاثة أجساد ليست ضمن قائمة المشتريات. دخلت السوق مباشرة بعد أن فتح أبوابه، دخلتُ من بابه الرئيس بمقابل المجمع الجديد، وسرعان ما فاحت تلك الروائح التي تميز المكان، اختلطت فيها رائحة البشر بالبلاستيك بالبخور الرديء وبما يميز المكان عن غيره بشاورما (بازار) التي تحتلُّ أوَّل محلٍّ عند المدخل. دخلت محلًّا على اليمين، واشتريت حذاء لشاكر وآخرَ لي. خرجت باحثًا عن محلٍّ آخر يبيع مستلزمات للبيت. وجدته في إحدى الزوايا، كان معظم ما في القائمة لديه. لم يكلْفني سوى دينارين. تعمقت في السوق أكثر، لأبحث عن جاكيت شتوي جيد، توقفتُ عند واحد من المحلات، وضعت أغراضي بجانب الكرسي البلاستيكي الأخضر، وقستُ الجاكيت أمام مرآة مركونةٍ بإهمال في زاوية المحل؛ قرب بابٍ آخر للمحل نفسه. أخذت اثنتيْنِ، واحدةً لي وأُخرى لشاكر.

مددت للعامل الأفغاني عشرة دنانير، وجلست على الكرسي الأخضر البلاستيكي؛ أنتظر أن يعيد لي الباقي. كان الكرسي في طرف المحل وقرب بابهِ الأوسع، والمرآة التي وقفت أمامها أقيس الجاكيت، كانت في الزاوية التي تقابلني الآنَ، وبقربها بابٌ صغيرٌ للمحلِّ نفسهِ؛ يفضي إلى ساحةٍ أصغر من المحلات.

لم يخلُ السوق من الزبائن، لكنني أستطيع ملاحظة مرور كل شخص على حدة. مِلتُ بجسدي صوب الساحة ناظرًا إلى الكتاكيت الملونة المحبوسة داخل القفص في المحل المقابل. بجوارِ محل الحيوانات هذا ثمَّة محل لملابس نسائية قد أضاءت أشعة الشمس المتسربةِ من السقف وبشكل غريب الصف الأول للدراريع الخارجية، والتي قاربت بشكل ما ألوان الكتاكيت بجانبها. تبعتُ الضوء بعينيَّ للأعلى واكتشفت أن كسْرًا في نافذة السقف هو السبب.

تقدَّمتْ صوب المحلِّ المضاءِ امرأةٌ، بل عجوزٌ، أو أنَّها تتَّجهُ للشيخوخةِ ربَّما. لم تكن تعرج أو تجرُّ قدميها، كانت تمشي باتجاهِ الصف المعلق من الدراريع كأنها عرفتِ المحلَّ من قبلُ، وتلك ليستْ أولى زيارتها له، أو أنها مرت بهِ مصادفة. يتبعها شابٌّ، لم أتبين عمره، لأنني لم أنظر إلى وجهه ولا إلى وجهِها. كانا يمشيان باتِّجاهِ المحلِّ المقابل، ولمْ أرَ سِوى كيفيةِ مشيهما صوبه.

كانت مِشيته أبطأ وأهدأ، على عكس المرأة التي سبقته إلى المحل. ترتدي عباءةً وبرقعًا، ولم تكن قصيرة القامة، أو سمينة. لم تكن رشيقةً أيضًا! كانت على الأرجح في السِّتينِ من عمرها، لذا لا يهمُّ شكلها أو جسدها. توقفتْ عند صفِّ الدراريع، وصارت تلمس القماش بيدها، وتجعده ثم تتركه، لتفعل الشيء نفسه مع الدراعة التالية. وقفَ خلفها ابنها، لعلَّه أخوها أو زوجها، لم أتبيَّنْ درجةَ قرابتهما، لأنني لم أرَ وجهيهما بعدُ. وبجانبها يقف العامل الهندي متخصِّرًا ومستاءً مما تفعله بالثياب، أو ربما خائفًا مِن أن تكشف رداءةَ جودةِ بضاعته. لم تكن المرأةَ الوحيدةَ في المكان، لكنَّ شيئًا ما فيها بدا مألوفًا لي. أو ربما هي شاعرية اللحظة التي وقفتْ فيها تحت انكسارِ الضوء وحيدةً، قد أثارت فيَّ ذكرى قديمة. أشحتُ بوجهي عنهما، والتَفتُّ صوب العامل الأخر في المحلِّ:

– «وين صاحبك أنت؟ اخلص علي»!

قبل هذه الوحدة الأبدية، التي عشتها لثلاثينَ سنةً -إذا ما استبعدت وجود العامل الهندي مؤخَّرًا- كنتُ قد قضيت لوحدي ليلتين فقط. الأولى عندما سافر سلطان ليتزوج اِضْحيَّة، والثانية عندما حملتْ بالولد؛ ولكن تلكَ حكايةٌ أخرى.

أتذكر مجيئها، ورحيلها بالشَّكل نفسهِ، كانت ترتدي ثوبًا أزرقَ بنقوشِ ورودٍ حُمْرٍ، تاركةً جديلتيْها ترتاحانِ على كتفين نحيلتينِ تغطيهما طرحة رقيقة. دخلا فجرًا وأنا مضطجع في زاوية الصَّالة أقرأ رواية غراميةً رديئةً أعارني إيَّاها زميلي في المدرسة، وضعتُها تحت المخدة عندما رأيتهما يدخلان. يمشي سلطان بخُطى واسعةٍ، وتمشي اِضْحيَّة وراءه تاركةً مسافة خطوتين أو أكثر، كأنها تتعمَّدُ صنعَ مسافةٍ منذ اللَّحظة الأولى، أو أنها تَستحي كما وصَفَها سُلطان وهو يقدِّمها لي:

– «لا تستحين تعالي سلمي هذا أخوج».

لم تتحرك.

– «مبروكين»!

قلتُها بعجالة كي لا يبردَ الموقفُ أكثر.

تقدَّم سلطان، سلم علي وهو يربت على كتفي.

– «الله يبارك بعمرك! شعندك سهران قايل لك ما راح نوصل إلَّا الصبح؟»

– «عادي… عطلة اليوم ولا نسيت؟»

هذا ما استطعتُ قوله، لأنَّني حاولتُ التقاط صورة الشيء الذي ما زال يَختبئ خلف سلطان، ربما كبرتني اِضْحيَّة بسنة أو اثنتينِ أو أكثر، رغمَ أن جسدها النحيل الذي لم تستطع العباءة ستره كان يشي بأنها أصغر بكثير أمام جسدي. كنت أطول من سلطان بعشرة سنتيمتراتٍ، ربما هذا فقط ما ورثته من أبي، ويغبطني فيهِ سلطان.

في البداية، أعني عندما رأيتهما يدخلان الغرفة معًا، انزويتُ أنا إلى غرفتي التي تفصلها عنهما الصالة فقط، تمنيتُ حقًّا أن تنجحَ خيالاتُ سلطان، لأنني أيضًا صدقتها مع الوقت، أن تأتي امرأةٌ للبيت بعد موت أمي وأبي، وتجعلَ من البيت، بيتًا. كان شيئًا مُذهلًا، لو حدث ذلك، لو أن اِضْحيَّة لم تطرد سلطان في ليلتهما الأولى.

لم تفهمْ اِضْحيَّة الزواج كفكرة، وعلى الأرجح لم يخبرْها أحدٌ أن عليها مشاركة جسدها مع زوجها. أظنها أرادت أن ترحل من ديارها، لأن امرأةً لا تعرفها بما يكفي، تزوجت من خارج الديار ورأت شيئًا يشبه بركة ماء؛ لكنه أكبر بكثير. حالما سمعتْ ذلك، فإنَّها من المحتمل سألتْ خالَها عنه أنْ «هل رأى البحر الذي يقولون عنه حريم أبو سعود؟»

– «شفتوه من بعيد، مثل السراب بس إنوه يمشي، يوم كانت أمتس حية الله يرحمه، كنا رايحين شرق وعبرنا ديرة يسمونه الكويت».

لستُ متأكدًا ممَّا قاله، لكن اِضْحيَّة لم تتركْ سيرةَ البحرِ بعدَ ذلك، وكلَّما علمتْ أنَّ أحدًا رآهُ أو سمعَ عنه سألتْهُ عن هذا الشيء الذي بدا لها غريبًا.

بعد سنواتٍ، لم تذكر لي اِضْحيَّة عددَها، سمعتْ مرزوقة زوجة خالها أن امرأةَ سمحان تبحث عن زوجةٍ لابن اختِها الذي يسكن الكويت.

– «شَغلي مخِّتْس، هذي فرصتس».

من المحتمل إنَّ هذا ما قالته أم مرزوقة، أو إنَّها قالت شيئًا يشبهه. لأنَّ أحدًا لم يتقدَّم لخِطبة هذه الفتاة مِن قبلُ، ولن يرضى أحدٌ بمشؤومة حولاء مثلها تؤاخي البهائمَ ولا تكلِّم إنسيًّا.

– «وش فايدة بنت غريبة تربينها من سنين وتاكل من حلالتس وحلال عيالتس؟»

لم تكن مرزوقة لتفعلَ ذلك، وأظن لو أنها ما أنجبت طفلها الأول مَيْتًا لما صدَّقت حديثَ أمِّها. قريبًا ستنجب ولدها الثاني، وبقاء اِضْحيَّة خطر. البنت حاضت وكبرت، ولا شيء يبقيها هنا. لا تدري ما الذي سيقوله خالُها، وبماذا ستقنعهُ، ربما ستوسِّط مرزوقة، أمَّها، أو في أفضل الأحوال اِضْحيَّة نفسها سترغب بالعرس، لعلها فكرت هكذا.

ذهبت مرزوقة إلى الحوطة، خلف البيت. عادةً ما تجد اِضْحيَّة هناك تحادث الغنم. حدَّثتْها عن العُرس، عن الزواج، عن الزوج، وعن الديرة البعيدة، لم تستجب اِضْحيَّة لأيِّ جزءٍ من حديثها سوى لآخر كلمتينِ. أطلقتِ المعزاةُ التي تحتضنها، ورفعت رأسها، كانت تلك هي المرَّة الأولى التي تتخاطبُ فيها مع أحد غير خالها: «عمتي… عندهم بحَر؟»

استيقظتُ في صباحِ اليومِ التالي، وجدتُ سلطان نائما متوسِّدًا يديه في الصالة. كان قد استيقظَ عندما جلبتُ له من غرفتي غطاءً. جلستُ إلى جانبه، يباعد بيني وبينه المركى، سألتُه: «عسى ما شَر؟»

كان قد انحنى إلى الأمام قليلًا، واضعًا رأسه بين يديه، مُحدِّقًا بالأرض:

– «ما شر… كل شي تمام».

نهضَ إلى داخل الغُرفة، ثمَّ خرجَ بعدَ دقائق مرتديًا غُترته.

– «بجيب شوية أغراض للحرمة، ما راح أطول».

– «أجي معاك؟»

هزَّ رأسَه بالنفي:

– «دير بالك على البيت!»

وخرجَ.

جلستُ نصفَ ساعةٍ ربَّما، أشاهدُ التلفاز، وفي يدي ساندويتش بيض بالجبن، عندما خرجت اِضْحيَّة من الغرفة، انتفضتُ في مكاني، كنتُ قد نسيتُ حقًّا أنَّ فردًا ثالثًا يشاطرنا البيتَ منذ البارحة:

– «بسم الله!»

جمدتْ هي عند باب غرفتهما، بدراعتها الزرقاء التي جاءت بها البارحة، وجديلتينِ تبدوانِ الآنَ أكثرَ راحةً وانفلاتًا تحت الطرحة، بينما كتفاها تبرزانِ من تحت الدرَّاعة، نحيلتيْنِ جدًّا، تركتا باقي الجسد يذوب تحتهما. ظلت تحدق بي على نحوٍ لم أستطع تفسيره، كانت لها عينان يصعبُ تجاوزهما، تميل إحداهما إلى الداخل نحو جهة المدمع، عينان بحجم النملة… ومع ذلك تنفذ نظرتها إلى أعماق الذاكرة. ابتسمتُ مزدردًا اللُّقمة، ومحاوِلًا الإفلات من عينيها:

– «سلطان راح شوي ويجي».

لم تجبْ، بل لم ترمشْ حتَّى.

– «اسمج اِضْحيَّة صح؟ أول مره أسمع بهالأسم».

لم تبدُ راغبةً بالكلام، فأشرتُ لها بإصبعي وشاهدتُ رأسها يتحرك ببطءٍ:

– «شوفي المطبخ هناك إذا تبين تا كلين… أو أو اقعدي، أنا باسوي لج».

تركتها دون أن أنتظر الإجابة، وجهزت ساندويتش بيض وجبن، سحبت من الدُّرج شطَّة بو ديك، وكوبًا للشَّاي . جمعتُ كلَّ هذا في صينية واحدة.

حين عدت إلى الصالة، حاملًا صينية الإفطار، رأيتُها تجلس ملتصقةً بالتلفاز، وقناة تلفزيون الكويت تعرض حلقة من مسلسل سليمان الطيب. وددت لو أنني أحكي لها قصَّة المسلسل، لأنَّه عُرِضَ وانتهى منذ مدة، لكنها بدت كما لو أنها ترى كلَّ شيءٍ للمرَّةِ الأولى. تركتُ الصينية بجانبها، رفعت صوت التلفاز أكثر، وانسحبت إلى زاوية الصالة، أتظاهر بقراءةِ روايةِ البارحة التي أخفيتها تحت المخدة. استرقتُ النظر إليها بعد دقائق، وجدتها تمضغ الطعامَ وتشرب الشَّاي.

فاطمَأْنَنتُ.

دار نشر تأسست عام 2017، مقرها الكويت والعراق، متخصصة في نشر الكتب الأدبية والفكرية تأليفاً وترجمة.

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

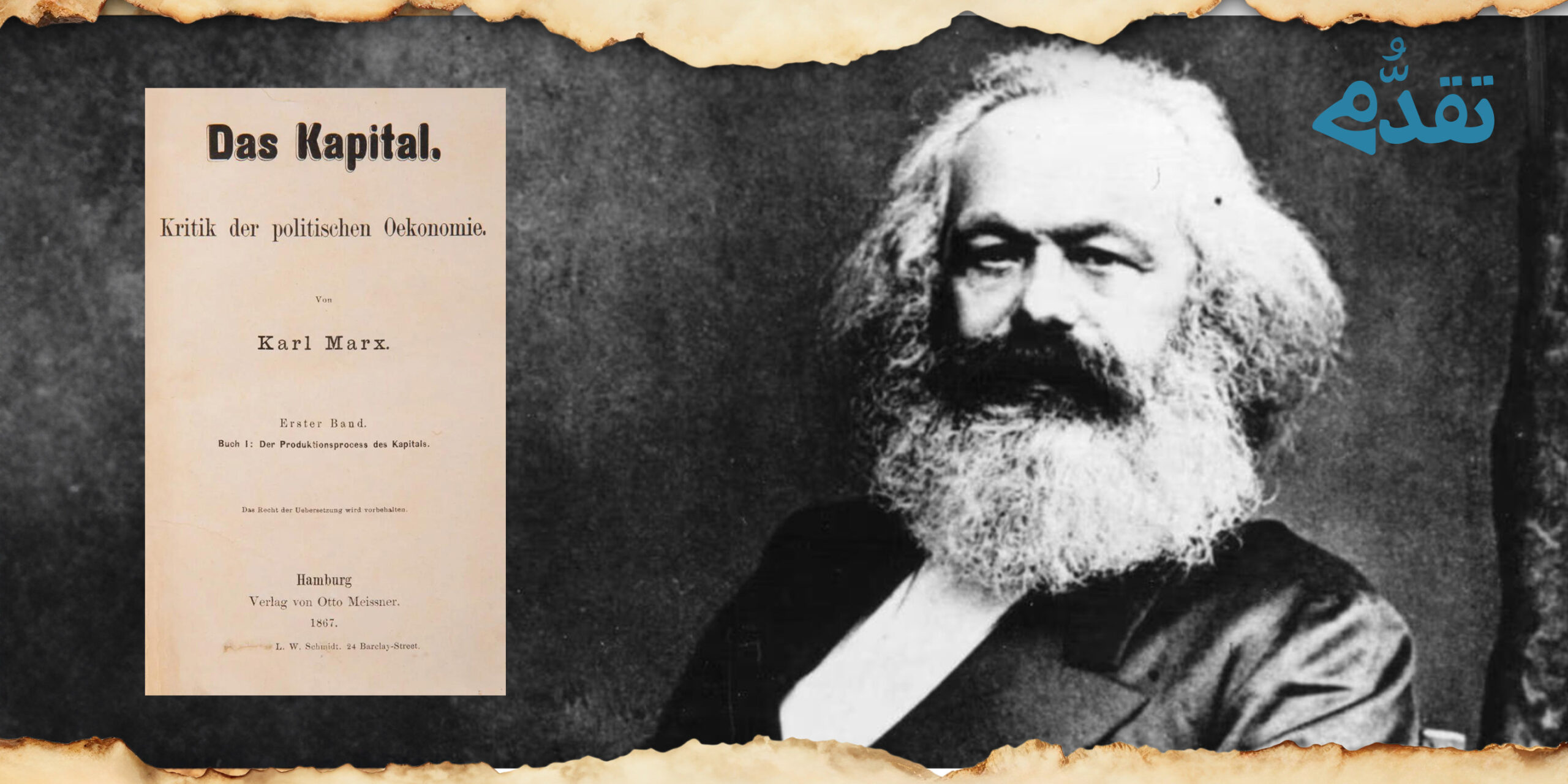

صدر عن منشورات تكوين كتاب “فكرة الشيوعية” لـ طارق علي، ترجمة د. إيمان معروف. كلمة غلاف فكرة الشيوعية لقد أفسدَ المالُ السياسة، وأفسدَ الكثير من

يبدو رمضان 2026 موسماً مزدحماً بالحكايات، تتجاور فيه السياسة مع العاطفة، والضحكة مع الألم، والتاريخ مع الحاضر

ماركس لم يبدأ من فراغ، ولم يقفز قفزة إيمانية خارج الفكر الذي سبقه، بل انطلق من داخل الفكر البرجوازي الثوري نفسه، ومن نقده الجذري