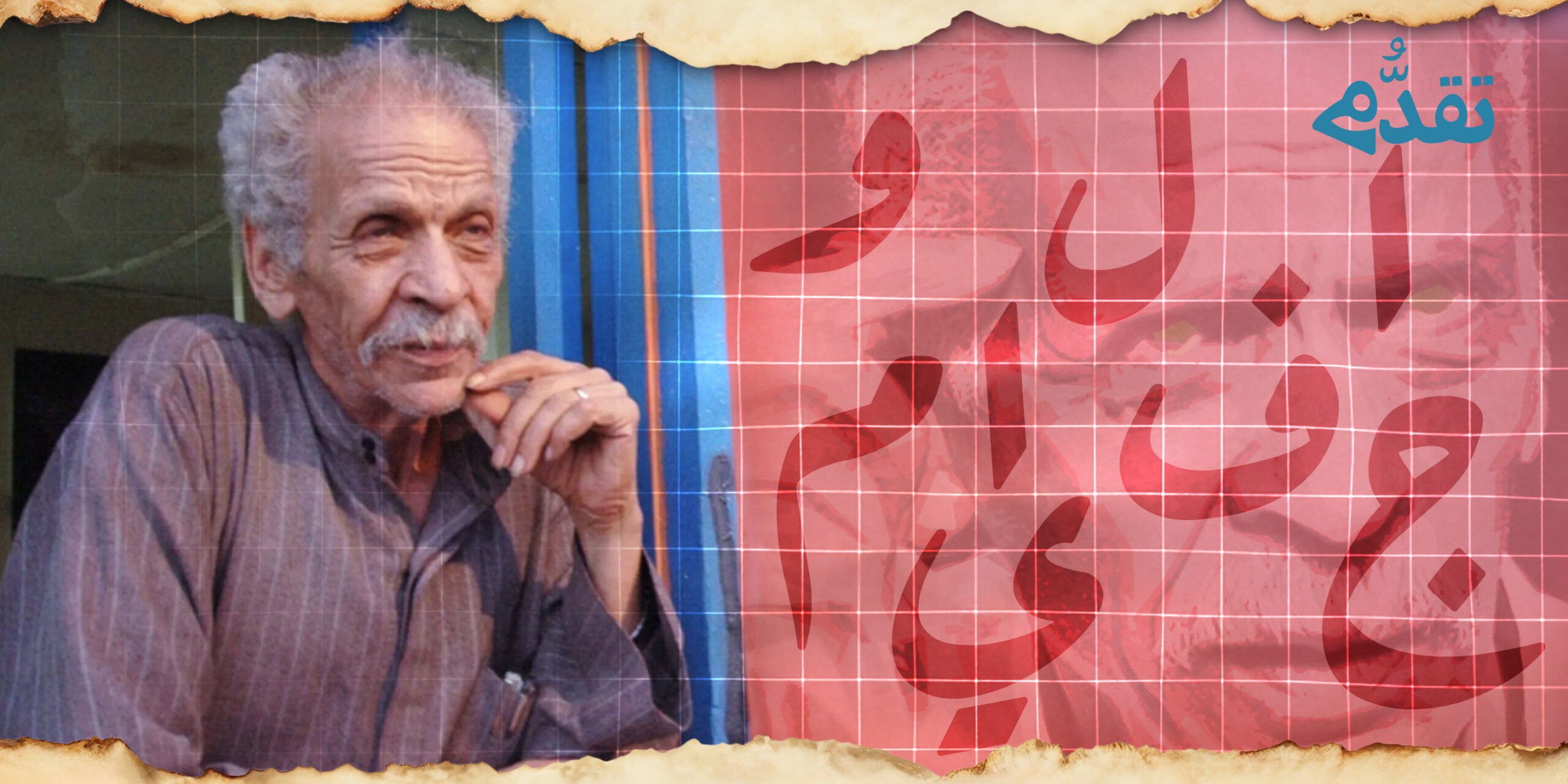

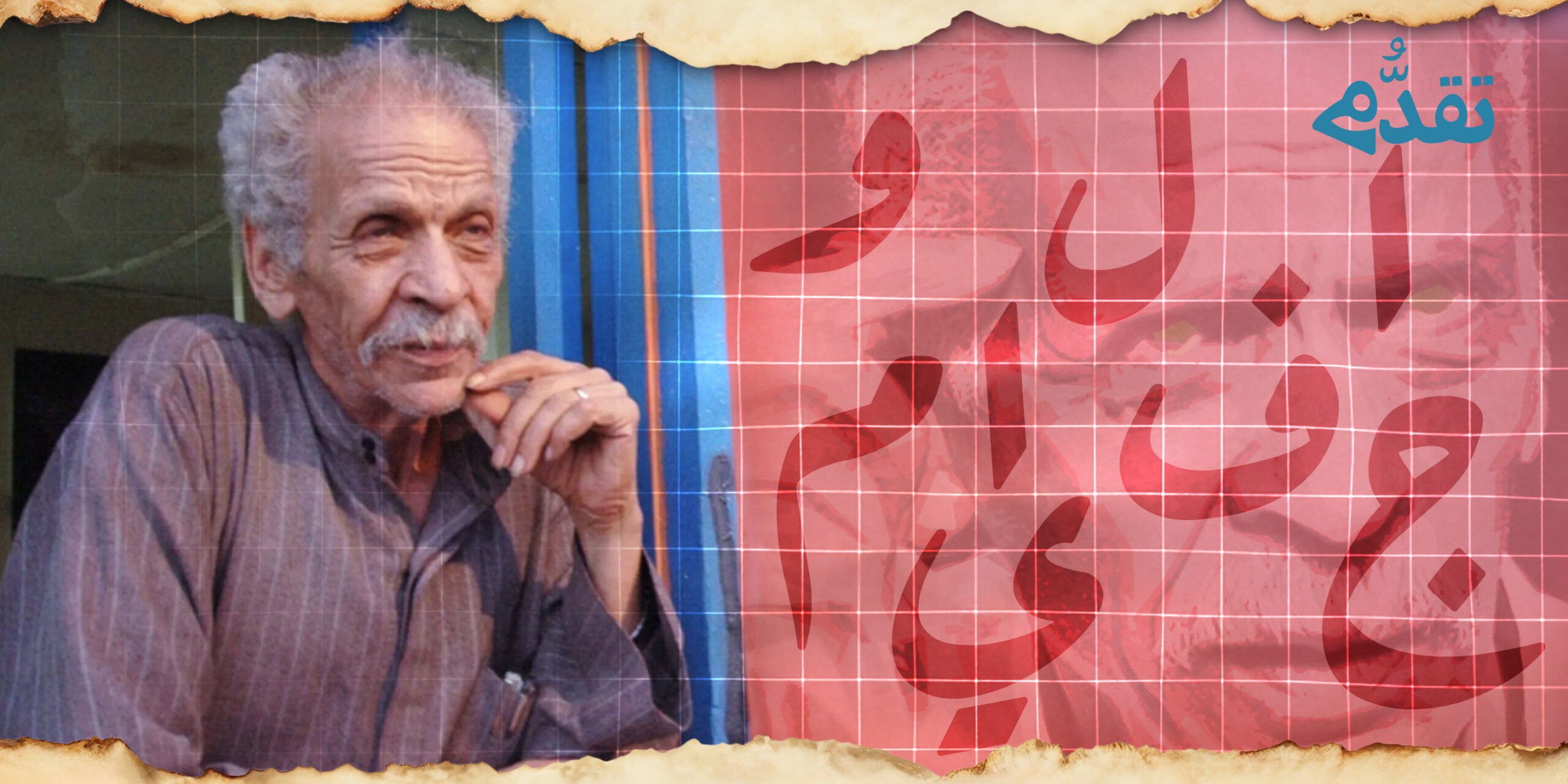

تحية إلى أحمد فؤاد نجم في ذكرى رحيله:” يا فلسطينية والثورة هيَّ الأكيدة بالبندقية نفرض حياتنا الجديدة”

الشاعر الثوري أحمد فؤاد نجم حوّل الكلمة… الشعر… إلى أداة من أدوات النضال ضد الاستغلال والاستبداد… ومقاومة العدو الصهيوني…

مع صعود الفاشية إلى سدة الحكم في إيطاليا وتولي بنيتو موسوليني منصب رئاسة الوزراء عام 1922، برزت لدى الدوائر الحاكمة نزعة توسعية متزايدة هدفت إلى الحصول على مستعمرات جديدة توازي ما حققته القوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى في القارة الأفريقية. ولم تكن المستعمرات الإيطالية في ليبيا وإريتريا والصومال كافية لإرضاء طموحات الفاشية الإيطالية، وهو ما جعل إثيوبيا هدفاً رئيسياً لمشروعها الاستعماري، إذ رأت روما في السيطرة عليها مدخلاً لإحياء حلم إقامة إمبراطورية تمتد على ضفتي البحر الأحمر والبحر المتوسط وتضمن لها مكانة دولية راسخة. وقد شكّل الغزو الإيطالي لإثيوبيا محطة فارقة في تاريخ المنطقة، إذ لم يقتصر أثره على إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الإفريقي فحسب، بل امتد ليشمل الأقطار المطلة على البحر الأحمر بأسره، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مصر التي ارتبطت بهذا التطور بروابط جيو- سياسية ومصالح حيوية في مقدمتها قضية مياه النيل. ومن هنا يتناول هذا المقال الموقف الرسمي المصري من الاحتلال الإيطالي وما تبعه من عقوبات اقتصادية فُرضت على إيطاليا، إلى جانب الموقف الشعبي المصري إزاء الغزو وما أفرزه من أشكال تضامن ومواقف احتجاجية.

الموقف الرسمي المصري من الغزو الإيطالي لإثيوبيا والعقوبات الاقتصادية ضد إيطاليا

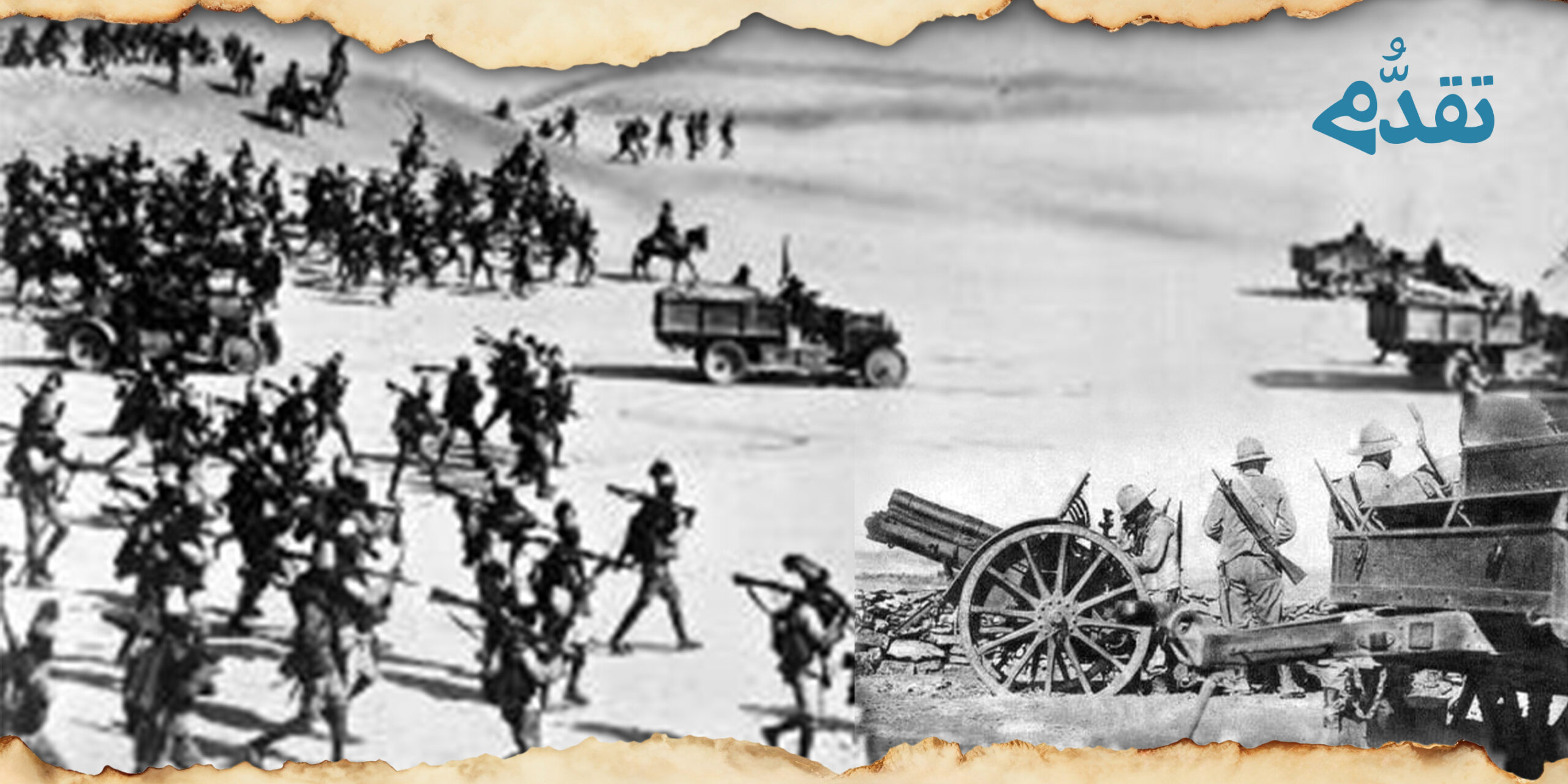

بدأ الهجوم الإيطالي على إثيوبيا في الثالث من أكتوبر عام 1935، إثر أوامر مباشرة من موسوليني الذي شدّد على ضرورة الشروع في العمليات العسكرية دون إعلان رسمي للحرب، للاستفادة من عنصر المباغتة وتجنب تدخل القوى الكبرى لصالح الإمبراطورية الإثيوبية. وقد تكون الجيش الإيطالي من فيلقين رئيسيين: شمالاً وجنوباً. وعلى الرغم من مقاومة الإثيوبيين، التي اتسمت بالحماسة لكنها افتقرت إلى التنظيم والتسليح الحديث، تمكنت القوات الإيطالية من فرض سيطرتها على البلاد خلال أقل من عام، مستخدمةً في ذلك أساليب قمعية تمثلت في الإفراط باستعمال الغازات السامة والأسلحة الكيماوية. (1)

لقد تباينت المواقف في القارة الأفريقية إزاء الغزو الإيطالي لإثيوبيا بين صمتٍ فرضه الاستعمار على معظم الأقطار، وبين أصواتٍ شعبية وحركاتٍ وطنية رفعت شعار التضامن مع أديس أبابا. وفي خضم هذا المشهد برز الموقف الرسمي المصري، الذي اتسم بالحياد انسجاماً مع السياسة البريطانية التي كانت تتحكم في مسار الأمور داخل مصر آنذاك. وقد تجلّى هذا الموقف بوضوح في تصريح رئيس الوزراء المصري توفيق نسيم في الثالث من أغسطس 1935(2)، حين سأله الصحفيون المصريون عن موقف القاهرة من الغزو الإيطالي، فأجاب بأن الحكومة لم تتخذ قراراً محدداً في هذا الشأن، مؤكداً في الوقت نفسه أن مصر ستتبع بصورة عامة خط السياسة البريطانية. (3)

وقد أثارت هذه التصريحات استياءً واسعاً في الأوساط الصحفية المصرية، التي رأت فيها تفريطاً بفرصة ثمينة للحصول على تنازلات من بريطانيا مقابل الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمته مصر خلال الأزمة. وانتقدت الصحف توفيق نسيم بحدة، واعتبرت حكومته مجرد إدارة تابعة للمندوب السامي البريطاني، بل ذهبت بعض المقالات إلى حد وصف مصر بأنها تحولت إلى “مستعمرة بريطانية”. وأكدت جريدة “الأخبار” أن موقف رئيس الوزراء يتعارض مع روح الدستور، وبناءً على ذلك يصبح – بحسب تعبيرها – لاغياً وباطلاً.(4)

جزء من الصحافة المصرية تعامل مع العدوان الإيطالي من زاوية المصلحة الوطنية، مطالبةً باستثمار الأحداث للحصول على مكاسب سياسية من بريطانيا، في حين كانت الحكومة المصرية تسعى لمجاراة الموقف البريطاني وكسب ودّ لندن، وهو ما وضعها في موقف حرج بين ضغوط الرأي العام في الداخل وحساباتها الدبلوماسية في الخارج.

ومع ذلك، حاولت الحكومة المصرية إظهار نوع من الدعم غير المباشر لإثيوبيا؛ فقررت منع العمال المصريين من السفر إلى الأراضي الإثيوبية للعمل مع الشركات الإيطالية، التي كانت تتولى شق الطرق وبناء الثكنات العسكرية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات الحربية. كما أعرب توفيق نسيم عن قلقه من تطورات الموقف (5)، مقترحاً على الملك فؤاد الأول زيادة حجم الجيش المصري لمواجهة الأخطار المحتملة.(6) غير أن الملك رفض هذا المقترح وعدّه “سخيفاً”، معتبراً أن الاهتمام ينبغي أن ينصبّ على ما قد يحدث إذا تعرضت مرافق حيوية مثل خزانات المياه – لهجوم جوي.(7)

وعندما أصدرت عصبة الأمم توصياتها بفرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا، أقرّ مجلس الوزراء المصري في جلسته المنعقدة يوم 30 أكتوبر عام 1935 هذه التوصيات “من حيث المبدأ”، وأحال المسألة إلى لجنة وزارية مختصة، أُضيف إليها وزير المعارف أحمد نجيب الهلالي، لدراسة آليات التنفيذ العملي للعقوبات الاقتصادية.

كان المستشار القانوني للحكومة المصرية آرثر بوث(8)، وهو بريطاني الجنسية، قد تولّى عمله في مصر ضمن الجهاز الإداري والقانوني الذي كان يخضع لتأثير ونفوذ الاحتلال البريطاني آنذاك. وكان بوث المسؤول عن تقديم المشورة القانونية وصياغة الرأي القانوني للحكومة في القضايا الدولية المعقدة، وقد حضر اجتماع اللجنة المنعقد في السابع من نوفمبر عام 1935، حيث رأت اللجنة أن أولى العقبات التي تحول دون تطبيق حظر الاستيراد والتصدير مع إيطاليا، الذي أوصت به عصبة الأمم، تتمثل في وجود مشكلات قانونية، خصوصاً ما يرتبط بالامتيازات الأجنبية السارية في مصر. وأوضح بوث أن الحكومة المصرية تملك صلاحية فرض الحظر، شريطة ألّا يتعارض ذلك مع تلك الامتيازات.

كان بوث يجيب عن أسئلة الأعضاء ويعرض الحلول القانونية الممكنة. وقد تساءل وزير المالية المصري أحمد عبد الوهاب عمّا إذا كان حظر الصادرات إلى جهات غير حكومية سيُعَدّ تدخلاً في نشاط التجار الأجانب، مما يتيح لهم مقاضاة الحكومة المصرية على الأضرار الاقتصادية.(9) فأوضح بوث أن الامتيازات تكفل حرية التجارة، غير أن الحكومة تستطيع انطلاقاً من اعتبارات السياسة العامة أن تحظر بعض أنواع البضائع، وهو أمر تنظمه القوانين والاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول صاحبة الامتياز.

لكن وزير المالية شدد على أن الحظر، إذا فُرض، يجب أن يشمل جميع الدول المستفيدة من الامتيازات وألّا يطبَّق على بعضها دون الآخر. ورأى أن من الأفضل لمصر، إذا تعذر ذلك، أن تعمل على إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية برمته، وهو ما كان مطلباً لعدد من رجال السياسة المصريين. فالخلاص من هذا النظام كان كفيلاً بتحرير مصر من الحرج السياسي في تعاملها مع إيطاليا ورعاياها وتجارها، خاصة أن الحظر المقصود يتعلق أساساً بالمواد العسكرية والتعبوية لا بالتجارة الاعتيادية.

هذا الطرح واجه معارضة من المستشار البريطاني، وبعد مناقشات مطوّلة، خلصت اللجنة إلى أن الدول في حالات الطوارئ تملك حق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة دون أن يُعد ذلك انتهاكاً للامتيازات الأجنبية. غير أن حظر الواردات من إيطاليا سيُعتبر خرقاً لاتفاق “الدولة الأكثر حظوة” بين البلدين، لكن اللجنة رأت أن الاعتبارات السياسية التي دفعت مصر للمشاركة في العقوبات الدولية تبرر تجاهل هذه الالتزامات، على نحو مماثل لما اضطرت إليه دول العصبة الأخرى.

وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أنه لا يتوقع أضراراً جسيمة على الاقتصاد المصري من تطبيق العقوبات، لكنه حذّر من احتمال لجوء إيطاليا إلى إجراءات انتقامية، مثل الامتناع عن شراء القطن المصري. وأكد أنه في هذه الحالة يجب على أعضاء العصبة التعاون وفقاً لميثاقها، وهو ما كان يعني في الواقع تعويض مصر أو شراء إنتاجها من القطن في حال توقفت إيطاليا عن استيراده.

كما عرضت اللجنة قائمة بالسلع المقرر حظر تصديرها إلى إيطاليا، من بينها معدن المنغنيز والحيوانات. وأوضح أرثر بوث أن المنغنيز المصدَّر إلى إيطاليا يُنتج بواسطة شركة بريطانية في مصر، أما الحيوانات فليست ذات أهمية كبيرة في سياق العقوبات. وبعد مناقشة موضوع العقوبات المالية، تبين أن تنفيذها في مصر سيكون صعباً حتى في حال صدور مرسوم خاص بها.

وفي النهاية، رأت اللجنة أن الحل الأمثل هو إصدار تشريع خاص ينظم إجراءات الحظر والعقوبات الاقتصادية عبر مرسوم بقانون، على أن يتضمن النص إشارة إلى ميثاق بريان– كيلوج وإلى دعوة عصبة الأمم لمصر باتخاذ هذه التدابير. وكُلّف وزير العدل والمستشار القانوني بإعداد مسودة التوصيات لرفعها إلى رئيس الوزراء، ثم إلى الملك فؤاد لإصدار المرسوم. وبالفعل، رفع توفيق نسيم باشا مذكرة بمقترحات اللجنة إلى مجلس الوزراء في الثالث من ديسمبر عام 1935، عرض فيها تفاصيل التوصيات الخاصة بالعقوبات الاقتصادية ضد إيطاليا، وأوضح أن هذه التوصيات وُجِّهت إلى جميع الدول، سواء أكانت أعضاءً في العصبة أم لا، وأن مصر أُبلغت بضرورة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة في ضوء تلك المقترحات.

أوضح رئيس الوزراء توفيق نسيم في مذكرته أن الدعوة المصرية جاءت استناداً إلى قرار أصدرته عصبة الأمم في الرابع من أكتوبر عام 1921 بشأن القواعد الخاصة بتنفيذ المادة (16) من ميثاق العصبة. وقد ارتبطت تلك الدعوة بمخاوف الملك فؤاد الأول، الذي كان يخشى أن تُستهدف القناطر والسدود بالقنابل، مثل خزان أسوان أو قناطر أسيوط أو القناطر الخيرية، وهو ما قد يؤدي إلى فيضان مدمر يهدد البلاد بأكملها.

نقل توفيق نسيم هذه المخاوف إلى المندوب السامي البريطاني في مصر، السير مايلز لامبسون، الذي رحب بما سمعه واعتبره طلباً رسمياً من الملك ورئيس الوزراء لحماية المنشآت المائية. فسارع إلى ترتيب لقاء مع كبار القادة العسكريين البريطانيين، وحضره القائد العام للقوات البريطانية في مصر وقائد القوات الجوية الملكية في الشرق الأوسط، حيث جرى بحث التدابير العسكرية والجوية اللازمة لحماية الصحراء الغربية والحدود الجنوبية الغربية لمصر من أي هجوم إيطالي محتمل.

استغل لامبسون هذه التطورات لصالح بلاده، خصوصاً في ما يتعلق بالطيران العسكري، فأرسل إلى حكومته تقريراً اعتبر فيه أن الظروف الحالية توفر فرصة كبيرة لتنظيم حركة الطيران العسكري في مصر، وهو الهدف الذي سعت إليه بريطانيا منذ سنوات. كما بعث لاحقاً إلى توفيق نسيم مذكرة أبدى فيها رغبة الحكومة البريطانية في إعادة تنظيم مسألة مرور الطائرات العسكرية الأجنبية عبر الأجواء المصرية. وأوضح أن على الحكومة المصرية أن تشترط حصول تلك الطائرات على تصاريح عبر القنوات الدبلوماسية، مع ضرورة مراجعة المندوب السامي قبل منح أي إذن.

كان المقصود بالطائرات العسكرية الأجنبية في الواقع هو الطائرات الإيطالية، خصوصاً أن الحكومة المصرية كانت قد منحت إيطاليا في ديسمبر عام 1934 تصريحاً مؤقتاً يسمح بمرور طائراتها(10)، كما وُقعت في روما اتفاقية بين بريطانيا وإيطاليا لإنشاء خط جوي يربط بين عدن والصومال والسودان، الأمر الذي منح شركات الطيران الإيطالية حق تشغيل رحلات منتظمة في المنطقة. وقد أثار ذلك قلق بريطانيا من احتمال استغلال إيطاليا لهذه الاتفاقيات، أو من تنامي نفوذها في مصر.

من هنا، أوضح وزير الخارجية البريطاني صموئيل هور في برقية أرسلها إلى لامبسون في أكتوبر عام 1935 أن الموقف المطلوب من الحكومة المصرية في حال اندلاع الحرب بين إيطاليا وإثيوبيا هو الامتناع عن إعلان الحياد رسمياً.(11) وأكد أن على مصر منع دخول الأفراد أو القوات الإيطالية إلى أراضيها، واحتجازهم في حال رفضهم المغادرة، ومنع الطائرات العسكرية الإيطالية من التحليق أو الهبوط داخل أراضيها. أما الطائرات المدنية فيجب التأكد من أنها ليست مموهة لأغراض عسكرية، على أن تبلغ الحكومة المصرية بريطانيا بأي تطورات وتنتظر تعليماتها قبل اتخاذ قرارات جديدة.

يتضح من هذه التعليمات أن بريطانيا كانت حريصة على حرمان إيطاليا من الاستفادة من الأراضي المصرية وأجوائها، وحصر نشاطها في مناطق نفوذها بإثيوبيا والصومال، ومنعها من التواصل مع قواعدها في ليبيا. كما أن مرور الإمدادات الإيطالية عبر قناة السويس كان سيتيح لبريطانيا فرصة مراقبة حجم القوات والمؤن بدقة، وهو ما يعزز دورها الاستخباري ويحول دون أي تقارب مصري– إيطالي.

وفي الوقت نفسه، كانت عصبة الأمم تبحث فرض عقوبات اقتصادية على إيطاليا بسبب عدوانها على إثيوبيا. وبما أن مصر لم تكن عضواً في العصبة، فقد انشغلت وزارة الخارجية البريطانية بالتشاور مع المندوب السامي حول الموقف المصري وإمكانية مشاركته في تنفيذ العقوبات، خاصة أن مصر كانت ترتبط باتفاقية تجارية مع إيطاليا منذ عام 1930 تكفل لها امتيازات خاصة أسوة بالدول الأخرى صاحبة الامتيازات. (12)

لذلك، طرحت بريطانيا فكرة إشراك الدول غير الأعضاء في العصبة عبر استمزاج آرائها بشأن العقوبات. فأرسلت إلى لامبسون تكليفاً بحضور المناقشات، ثم قدّمت المقترحات المصرية إلى مجلس الوزراء في القاهرة، الذي وافق مبدئياً وأحال الموضوع إلى لجنة وزارية لدراسة إمكانية التطبيق. وقد أبلغ لامبسون توفيق نسيم بهذه الخطوات، وأكد له أنه سيأخذ برأيه بمجرد وصول التعليمات النهائية من العصبة. لم يبدِ نسيم أي اعتراض، وشكل على الفور لجنة خاصة ضمت وزير العدل أمين أنيس ووزير المالية أحمد عبد الوهاب والمستشار القانوني آرثر بوث، لدراسة المسألة من الناحية القانونية. وقد لاحظ لامبسون أن بعض الوزراء أيدوا توقيع العقوبات، فيما رآها آخرون فرصة مناسبة للطعن في نظام الامتيازات الأجنبية.

شهدت تلك المرحلة اهتماماً واسعاً من الصحافة المصرية بتغطية الحرب الإيطالية – الإثيوبية. فقد نشرت الصحف البرقيات الواردة من وكالات الأنباء الأجنبية، وأرسلت مراسليها إلى أديس أبابا، مثل صحيفة “البلاغ”. وكانت أخبار الحرب تتصدر الصفحات الأولى، فيما خُصصت الصفحات الأخيرة لنشر صور المعارك، الأمر الذي أثّر بعمق في الرأي العام المصري، فصار يتابع الأحداث باهتمام أكبر، يحللها ويستنتج منها المواقف المطلوبة، مما شكّل ضغطاً ملحوظاً على الحكومة المصرية.

وفي هذا السياق، يظهر كتاب “بين الأسد الإفريقي والنمر الإيطالي” لمحمود لطفي جمعة كواحد من أهم الأصوات المصرية التي واجهت الدعاية الفاشية. فقد صوّر جمعة الإمبراطور هيلا سيلاسي باعتباره “الأسد الذي يجسد آمال الشرق”، رابطاً بين مقاومة الإثيوبيين وبين الحلم الشرقي في الحرية والكرامة. وأكد أن اهتمام أوروبا بأزمة إثيوبيا كان محكوماً بالخوف على النظام الدولي أو الرغبة في صد العدوان الإيطالي، أما نحن في الشرق فاهتمامنا مختلف؛ إذ إن إثيوبيا بالنسبة لنا تمثل صورة عليا من صور الجمال والقيمة والهيبة والكرامة.

أصبح الغزو الإيطالي الفاشستي لإثيوبيا حديث المجتمع المصري كله، من العامة إلى المثقفين، ومن الأحزاب إلى السياسيين. وبرزت استجابة قوية من الهيئات الشعبية التي بادرت إلى تشكيل لجان لدعم إثيوبيا، كان أولها “اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحبشة” برئاسة النبيل إسماعيل داود وعضوية الأمير عمر طوسون وعدد من الشخصيات المصرية.(13) هدف اللجنة تمثل في تشكيل جيش من المتطوعين المصريين للقتال إلى جانب الإثيوبيين، وسجلت أسماء الراغبين في التطوع أو تقديم المساعدات الفنية والصناعية للجيش الإثيوبي.

واقترح إسماعيل داود تشكيل فرقة مصرية يقودها ضباط مصريون. كما كتب الضابط محمود محرم رسالة مفتوحة في صحيفة “روز اليوسف” دعا فيها إلى إرسال العسكريين المصريين للقتال في إثيوبيا، مؤكداً أن “التطوع في صفوف الجيش الأثيوبي هو انتصار للحرية ضد جشع الاستعمار، وواجب علينا المشاركة في الدفاع عن بلاد تربطنا بها روابط تاريخية ودينية وجغرافية”. (14)

وفي سبتمبر عام 1935، تأسست “اللجنة العامة للدفاع عن الحبشة”، التي عقدت اجتماعاتها في دار البطريركية القبطية بالقاهرة، وانضم إليها عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة. وشجعت اللجنة المصريين على تقديم المساعدات كل حسب قدرته. (15) وألقى الأمير عمر طوسون خطاباً مؤثراً أكد فيه الروابط الدينية والتاريخية بين الشعبين، مشيراً إلى أن ضياع استقلال إثيوبيا يعني ضياع أمل مصر في استقلالها الحقيقي، فضلاً عن الخطر الاقتصادي المتمثل في سيطرة إيطاليا على بحيرة تانا، المصدر الأهم للنيل الأزرق، شريان مصر الحيوي.

لم يقتصر الأمر على الجانب السياسي، بل تعداه إلى البعد الاجتماعي والديني، حيث شكّلت صلات الجوار والعلاقة الوثيقة بين الكنيسة القبطية المصرية والكنيسة الإثيوبية بُعداً إضافياً دفع إسماعيل داود للسفر إلى إثيوبيا لمعاينة أوضاع القتال واحتياجات المقاتلين.

واصلت اللجنة جمع التبرعات المالية والعينية، ثم أسست “اللجنة العامة للمساعدة الطبية لإثيوبيا” برئاسة الدكتور عبد الحميد سعيد، لتوفير الأدوية والمعونات الطبية. وتمكّنت بعثات طبية مصرية عدة من الوصول إلى مدينة هرر في إثيوبيا، واتخذتها مقراً لعملها.(16) وقدمت الحكومة المصرية التسهيلات اللازمة، فأعفت أفراد تلك البعثات من أجور النقل بالسكك الحديدية، وهو ما عكس دعمها الضمني للشعب الإثيوبي ورفضها الاحتلال الإيطالي.

لكن القوات الإيطالية استهدفت تلك الجهود، فقامت في يناير عام 1936 بقصف مستشفيات البعثات الطبية المصرية في بوللي ودجابور وجيجيكا. وردّت اللجنة العليا للمساعدة الطبية ببيان وُجِّه إلى الشعب المصري، أكدت فيه أن الاعتداءات لن تثني المصريين عن دعم أشقائهم، مذكّرة بموقف مصر الإنساني تجاه الشعب الإيطالي نفسه حين ضرب زلزال مدينة مسينا، حيث سارعت مصر آنذاك لتقديم المساعدة.

ورغم القصف، استأنفت البعثات الطبية عملها في إثيوبيا، ورصدت اللجنة مبلغاً كبيراً حينها بلغ 10000 جنيه أودع في بنك إثيوبيا لتجديد مركز البعثة في دجابور. غير أن الغارات الإيطالية تكررت في 18 و19 يناير عام 1936، إلا أنها اتسمت بالطابع التحذيري أكثر من التدميري، إذ لم يسقط ضحايا مصريون، ما يكشف عن محاولة إيطاليا إبعاد المصريين عن ساحة الصراع دون استفزاز مباشر قد يؤدي إلى دخول مصر الحرب، خاصة وأنها كانت قد التزمت بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيطاليا.

وفي موازاة ذلك، سعى رئيس الوزراء توفيق نسيم باشا إلى التأكيد أن سياسة مصر ليست خضوعاً لبريطانيا، بل التزام بقرارات عصبة الأمم التي وافقت عليها إيطاليا نفسها بتوقيعها ميثاق كيلوغ. وهكذا أراد نسيم أن يوجه رسالة مزدوجة: إلى الداخل لتهدئة معارضي سياسته، وإلى الخارج للتأكيد أن مصر تلتزم بقرارات دولية لا مجال للتراجع عنها. (17)

بعد أن عرض توفيق نسيم باشا موقفه من المادة (16) من ميثاق عصبة الأمم وميثاق بريان– كيلوج، أوضح أن من حق مصر تطبيق العقوبات الدولية على إيطاليا، مؤكداً أن نظام العقوبات إذا نُفذ بالشكل الصحيح يُعدّ وسيلة أفضل من اللجوء إلى القوة العسكرية لردع الدول المعتدية. وأشار إلى أن مصر، مثلها مثل إيطاليا وإثيوبيا، من الدول الموقعة على الميثاق، ومن ثم يحق لها اتخاذ العقوبات المالية والاقتصادية لمواجهة الحرب العدوانية. وفي ختام مداخلته، ناشد نسيم باشا أعضاء مجلس الوزراء الموافقة على مذكرته، مبيّناً أن جميع التزامات مصر تجاه إيطاليا ستظل مجمدة طوال فترة تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها.

استجاب مجلس الوزراء لذلك، وأصدر المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1935، الذي نص على فرض عقوبات اقتصادية ضد إيطاليا. وتضمن المرسوم ما يلي:

1. منع تصدير أو إعادة تصدير الأسلحة والذخائر والمواد الحربية إلى إيطاليا أو مستعمراتها، بما في ذلك البنادق والمدافع بجميع أنواعها، المسدسات، مدافع الهاون والهاوتزر، القنابل اليدوية، المتفجرات، الألغام، الدبابات، العربات والقطارات المصفحة، السفن الحربية وحاملات الطائرات والغواصات والطائرات وأجزاؤها، بالإضافة إلى مختلف أنواع البارود والمواد الكيماوية المرتبطة بالصناعة الحربية.

2. منع تصدير أو إعادة تصدير بعض البضائع والمحاصيل إلى إيطاليا أو ممتلكاتها، مثل الخيول والبغال والجمال ودواب النقل، إضافة إلى الكاوتشوك، الألمنيوم وأكسيده، خامات الحديد، الخردة المعدنية، البوكسيت، المنغنيز، النيكل، وسبائك المعادن السابقة.

3. منع دخول البضائع الإيطالية إلى مصر، سواء الزراعية أو الصناعية، مع استثناءات محدودة مثل السبائك الذهبية والعملة الفضية والذهبية، وكذلك البضائع التي تمر “ترانزيت” عبر مصر أو تلك التي كانت في طريقها إليها وقت صدور القانون.

ومن الملاحظ أن أغلب السلع والأسلحة الواردة في القائمة مثل الغواصات أو حاملات الطائرات لم تكن تُصنَّع في مصر أصلاً، بل كان الهدف من إدراجها الحيلولة دون قيام شركات أو تجار إيطاليين مقيمين في مصر بشرائها وشحنها إلى إيطاليا أو مستعمراتها عبر الأراضي المصرية. (18)

الموقف الشعبي المصري من الغزو الإيطالي لإثيوبيا

انحاز الرأي العام المصري بكل فئاته وطوائفه إلى جانب إثيوبيا وتعاطف معها تعاطفاً واسعاً. وقد جاء هذا الموقف من جملة اعتبارات يمكن تلخيصها في الآتي:

1. الروابط التاريخية والجغرافية: إثيوبيا دولة إفريقية جارة لمصر، تربطها بها علاقات ممتدة منذ العصور القديمة. كما أنها منبع النيل، شريان الحياة لمصر.

2. البعد الديني: كان للعامل الديني أثره البالغ في تضامن وتعاطف المصريين فالمصريون، مسلمون وأقباط، وجدوا أنفسهم أقرب إلى الإثيوبيين الذين يشتركون معهم في الانتماء إلى الإسلام والمسيحية معاً. وقد استُعيد في الذاكرة الشعبية أن إثيوبيا كانت أول من استقبل المهاجرين الأوائل من المسلمين الفارين من اضطهاد قريش، وهو ما جعلها تُعرف في التراث الإسلامي بـ “أرض النجاشي العادل”. وفي الوقت نفسه، ظلّت الكنيسة الإثيوبية على مدى قرون طويلة تابعة للكنيسة القبطية المصرية، وكان بطريركها يُختار من بين الرهبان الأقباط في مصر. وقد شكّل هذا الارتباط الروحي والتاريخي مصدر فخر ووحدة وجدانية للمصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، ومنح دعمهم لإثيوبيا بعداً أخلاقياً وحضارياً يتجاوز حدود السياسة.

3. الاعتبارات المائية: ربط المصريون بين احتلال إيطاليا لإثيوبيا وبين احتمال فقدان الضمانات التي حصلت عليها مصر سابقاً من الحكومات الإثيوبية بشأن مياه النيل. فقد كان مشروع السيطرة الإيطالية على بحيرة تانا يعني تهديداً مباشراً لموارد مصر المائية وإمكانية تقنينها أو حرمانها منها.

4. تجربة ليبيا القاسية: أثار الاحتلال الإيطالي لليبيا مشاعر قوية لدى المصريين، بعد ما شاهدوه من قسوة المعاملة الإيطالية للشعب الليبي. ومع سيطرة إيطاليا على حدود مصر الغربية، جاء احتلال إثيوبيا ليضع مصر بين فكي كماشة إيطالية من الشرق والغرب.

لكل هذه الأسباب، أبدى الشعب المصري تعاطفه العميق مع الشعب الإثيوبي منذ بداية النزاع، وتابع أخبار الحرب باهتمام بالغ. ولعبت الصحف المصرية دوراً بارزاً في إذكاء هذا الوعي الشعبي، إذ كانت تتابع الأحداث يوماً بيوم وتنشر تفاصيلها بدقة.

لم يقتصر الدعم المصري على الجانب الإعلامي، بل اتسع ليشمل المساعدات المباشرة. فقد نشطت الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية في جمع التبرعات. وأسهمت جمعية الشبان المسلمين بدور ملحوظ، إذ جمعت الأموال لإثيوبيا وتكفلت بإجراءات سفر الطلاب الإثيوبيين الدارسين في الأزهر للعودة إلى بلادهم والمشاركة في الحرب.(19)

أما النشاط القبطي فقد تمثل في عقد الاجتماعات بدار البطريركية، استناداً إلى الروابط القوية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية. وكان البطريرك الأنبا يؤنس يتمتع بنفوذ ديني واسع في إثيوبيا. وقد شُكِّل ما عُرف بـ “السوق الخيرية لاتحاد الجمعيات القبطية لإغاثة الحبشة” تحت رعاية الأمير عمر طوسون. كما أقامت جمعية “ثمرة التوفيق القبطية” سوقاً خيرياً خُصص ريعه لمساعدة منكوبي الحرب الإثيوبيين.

وامتد النشاط الشعبي ليشمل الطلاب أيضاً. فقد ظهرت اللجنة الطلابية لجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، انشغلت بجمع التبرعات. ونظمت حملة شهيرة عُرفت باسم “قرش الحبشة”، حيث أصدرت طوابع كان الطلاب يوزعونها في المدارس والجامعات والمعاهد العليا بإشراف لجنة الطلبة التنفيذية للحملة. (20)

ظهرت دعوات في الأوساط الشعبية والوطنية لمنع مرور السفن الإيطالية في قناة السويس، واعتُبرت هذه الخطوة شكلاً من أشكال المقاومة المدنية ضد العدوان. وقد كان للحركة الأناركية التي نشطت في مصر منذ مطلع القرن العشرين حضور في هذه التعبئة، حيث شارك عدد من المناضلين الأناركيين من أصول إيطالية ويونانية، ممن استقروا في الإسكندرية والقاهرة، في التحريض على هذه الحملة. (21)

ومع هذا الزخم الشعبي الكبير، بقي الموقف الحكومي متحفظاً. فلم تُصدر الحكومة المصرية احتجاجاً رسمياً حتى على قصف البعثات الطبية المصرية في إثيوبيا. ويبدو أن هذا الموقف المتردد كان انعكاساً لحسابات سياسية مرتبطة ببريطانيا، إذ كانت الحكومة تسعى للحصول على معاهدة تضمن استقلال البلاد، ولم ترد أن يُفهم انحيازها الواضح ضد إيطاليا باعتباره تقارباً مفرطاً مع بريطانيا، وهو ما كانت الأخيرة تتطلع إليه.

الخاتمة

وهكذا، رغم البداية التي جاء فيها الموقف الرسمي المصري متطابقاً مع الموقف البريطاني، إلا أنّ الضغط الشعبي كان هو العامل الحاسم في تغيير هذا التوجه. فقد أدرك المصريون الأخطار المباشرة للاحتلال الإيطالي على إثيوبيا، لا سيما تهديده لمنبع النيل وشريان الحياة في مصر، وهبّوا لتقديم الدعم المادي والإنساني، وقادوا الحملات الإعلامية والسياسية واسعة النطاق ضد الغزو. هذا الضغط الشعبي العميق أجبر الحكومة على تعديل موقفها، فدعمت العقوبات الاقتصادية على إيطاليا، رغم محاولات روما التنصل من المسؤولية واعتبار القرار نتيجة لإيعاز بريطاني. وبذلك، برز الرأي العام المصري كالقوة الدافعة والمحرك الحقيقي للموقف الرسمي، ليشكّل معاً مثالاً حياً على وحدة المصير بين مصر وإثيوبيا في مواجهة العدوان الأوروبي، ويؤكد أن إرادة الشعب كانت العامل الأكبر والأكثر تأثيراً في صياغة السياسة الوطنية تجاه القضايا الإفريقية.

مراجع

1. J. de Matveeffel, History of the War: Italy and Abyssinia, Arabic translation by Fakhri Omar Fawzi, Military Journal, no. 50 (April 1936), pp. 497–498. See also Atef El-Sayed, The Red Sea and the Contemporary World (Cairo, 1985).

2. Tawfiq Nasim, Egyptian politician and statesman, born in 1871 to a Turkish family originally from Anatolia. Graduated from the School of Law in 1894, served in the judiciary until 1908, held several ministerial posts, and was Prime Minister three times: 1920–1921, 1922–1923, 1934–1936. Died in 1938. See Yunan Labib Rizk, History of Egyptian Cabinets 1878–1953 (Cairo: Al-Ahram Press, 1975), p. 219.

3. FO 407/218, Lampson to Samuel Hoare, No. 132, 3 December 1935, Enclosure 2 in No. 123 (Note au Conseil des Ministres).

4. Talaat Ismail Ramadan, op. cit., p. 102.

5. H.A.R. Gibb, “The Situation in Egypt,” International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1931–1939), vol. 15, no. 3 (May–June 1936), p. 351.

6. Anthony Sourial Abd El-Sayed, op. cit., pp. 246–247.

7. Basheer Hamoud Alwan Hussein Al-Darraji, op. cit., p. 86; Abdel-Malek Awad, “Egyptian Public Opinion and the Italo-Ethiopian War,” Al-Siyassa Al-Dawliya (International Politics), vol. 6, no. 19 (January 1970), p. 54.

8. Zainab Nayef Ahmed Al-Alousi, The Italian Occupation of Ethiopia and the Arab Position, MA thesis (unpublished), Institute of Arab History, Baghdad, 1999, p. 77; quoted in Abdel-Malek Awad, op. cit., p. 45.

9. Al-Ahram, no. 18264 (15 October 1935).

10. Al-Musawwar magazine, no. 587 (10 November 1936), p. 12.

11. Al-Ahram, no. 18308 (29 November 1935).

12. Jaafar Abbas Hamidi, op. cit., doc. 68, January 1936, p. 471.

13. Talaat Ismail Ramadan, British Emergency Measures in Egypt Regarding the Italo-Ethiopian Conflict, 1935: A Documentary Study (Cairo, 1987), p. 32.

14. FO 407/218, “Passage of Italian Aircraft over Egypt and the Sudan: Memorandum by Mr. Beckett and Leigh Smith,” No. 62, 22 August 1935.

15. Huda Mohammed Abduh Othman, Colonial Rivalry between Britain and Italy in the Arab World and East Africa, 1935–1945 (Riyadh, 2007), p. 134.

16. FO 407/218, Egyptian Prime Minister to Sir Miles Lampson, No. 115, 30 October 1935.

17. FO 407/218, Sub-Enclosure in No. 116, Note of the meeting at the Ministry of Justice, 7 November 1935, regarding the application of League of Nations sanctions by the Government of Egypt.

18. Haggai Erlich, The Nile – Chapter: “Egypt, Ethiopia, and ‘The Abyssinian Crisis,’ 1935–1936.”

19. Egyptian press and periodicals archives (Al-Ahram, Al-Mu’arrikh al-Misri, Al-Musawwar, Al-Majalla al-‘Arabiyya, etc.), 1930s articles and reports.

20. Abdel-Malek Awada, “Egyptian Public Opinion and the Italo-Ethiopian War,” Al-Siyassa Al-Dawliya (International Politics), vol. 6, no. 19 (January 1970), p. 54.

مترجم وباحث في العلوم السياسية المتعلقة بالشأن الأفريقي. كاتب في العديد من المجلات والصحف الأفريقية. شارك في طبعات مترجمة باللغة العربية والإنجليزية في عدة مراكز بحثية بأفريقيا

الشاعر الثوري أحمد فؤاد نجم حوّل الكلمة… الشعر… إلى أداة من أدوات النضال ضد الاستغلال والاستبداد… ومقاومة العدو الصهيوني…

جاء تأسيس ألبا في ظل موجة من السياسات النيوليبرالية التي اجتاحت أميركا اللاتينية في التسعينيات، وأدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والخصخصة

مئة عام.. وعام مرّت على تأسيس الحزب الشيوعي السوري، حزب الوطن.. حزب العمال والفلاحين.. حزب الجلاء والاستقلال.. والخبز والدفاع عن طموحات الشعب السوري بوطن حرّ ديمقراطي علماني.. وشعب سعيد

بمناسبة مرور عامين على عملية طوفان الأقصى البطولية، في السابع من أكتوبر عام 2023، أكد كتاب وصحفيون في دولة الكويت، في بيان صادر عنهم إدانتهم