” السِّندباد الأَعْمى أطلسُ البحرِ والحرب “

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

يمكن القول، باطمئنان، بأن التشكيل الجمالي للنوع الشعري (ولأي نوع أدبي آخر) ليس أبدياً ولا خالداً على مر الأزمان. بل هو متغير ومتطور ومتنام، بالحتم. شأنه في ذلك شأن كل الأشياء والأحياء في دنيانا. والدليل على ذلك، في مجال النوع الشعري، هو ما نشهده من عدم ثبات ذلك النوع على حال واحدة، على مر المراحل التاريخية.

وتزعم هذه الورقة أن العامل الرئيسي الذي يقف وراء التطور والتغير الجمالي للنوع الشعري هو تغير وظيفته من زمن إلى آخر. ويركز القول بالعلاقة بين “الوظيفة والماهية” على أن الدور المبتغى، والذي يتعين على الشعر القيام به، سواء، على الصعيد الاجتماعي، أو السياسي، أو الثقافي، أو الجمالي، بحسب متطلبات المرحلة التاريخية المحددة.. (هذا الدور) هو الذي يحدد الجماليات والمكونات البنائية للشعر، في تلك المرحلة، دون غيره.

ويمكن تطبيق تلك الرؤية على الشعر، في طوره الكلاسيكي، حيث تلخص دوره في (ازجاء الحكمة المباشرة) وطرح التوصيفات السريعة للطبيعة والكائنات والظواهر والأشخاص (وصف الدابة والمكان والحبيبة) وذكر مناقب الممدوح والفخر بالذات.. إلخ. وبما يتوافق مع الوضعية “الشفاهية” التي كانت سائدة إبان تلك المراحل السابقة على العصر الحديث (بدرجات متباينة). فإذا كانت تلك هي وظيفة الشعر، فإن جمالياته لن تخرج عن استخدام الجملة الخبرية، و”التشبيه”، بكل ما يشتمل عليه (هذا الأخير) من أدوات بلاغية. فضلاً عن “وحدة البيت” و”الوزن المطرد” و”القافية الموحدة” و”العبارة الموجزة”.. بوصفها أهم الوسائل التي تعين على سرعة الاستيعاب وتسهيل الحفظ، في تلك الظروف التي سادت فيها الرواية والتلقي الشفاهيين. وهو ما يعد نوعاً من التواؤم مع الظروف التي اكتنفت مرحلة تميزت بسمات محددة من التطور الحضاري والتقني، (من حيث ندرة الإمكانيات المتاحة للكتابة والتوثيق). حيث تم اعتماد “البيت” المفرد المنقطع، بمعناه ودلالته، عما سبقه أو لحقه، بوصفه الوحدة الأساسية التي تعتمد عليها القصيدة في بنائها ومعمارها الفني. وهو ما يعني، أيضاً، الاعتماد على المعنى الجزئي، البسيط، المكتمل، والمستقل عن سابقه، أو لاحقه. بما يعني أننا بإزاء عنصرين استلزم أحدهما الآخر: فوحدة البيت والوزن المطرد والقافية الموحدة بوصفهم مكونات جمالية أملتها ضرورات الحفظ والاستيعاب الشفاهي، هي التي أفضت إلى أن يكون المعنى جزئياً وبسيطاً ومنفصلاً بذاته عن المعنى السابق له أو اللاحق عليه. وهما عنصران ضروريان في وسط تنعدم فيه الإمكانية التقنية لمعاودة الاطلاع ومراجعة القراءة.

كما أن الشاعر القديم لم يكن يمتلك الحق في أن يقول في شعره ما يشعر به، على وجه الحقيقة، أو أن يصوغ شعره على النحو الذي يروقه، من حيث الأساليب والوسائل الفنية والجمالية. بل انه كان مرتبطاً، في ذلك كله، بما يتوافق مع متطلبات القبيلة (يمكن أن يحل محلها الحزب، أو الجماعة السياسية، أو موالاة فرقة، أو جماعة دينية.. إلخ. في مراحل معينة)

ويرجع ذلك إلى أن الشاعر القديم كان يعيش في مرحلة زمنية يمكن أن نطلق عليها مرحلة “الوحدة البدائية بين الفرد والجماعة” (بتعبير جورج لوكاتش) وهي المرحلة التي سادت مجتمعات ما قبل قيام الدولة المدنية الحديثة، (والتي استمرت إلى ما بعد قيامها بدرجات متفاوتة. وهو أمر يمكن التيقن منه في كثير من مناطق بلادنا وبعض مناطق العالم القريبة منا في التطور الاجتماعي) التي هيمنت فيها القبيلة (الجماعة) على أفرادها في علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة: فالجماعة تحمي الفرد وتمنحه السؤدد والقيمة الاجتماعية وتكفله عند عجزه ويستمد، من انتسابه إليها، فكرته عن نفسه وتصوراته عن عالمه وقدره الاجتماعي.. إلخ (نموذج عنترة بن شداد). في مقابل أن الفرد يلتزم بنواميسها الأخلاقية ومنظوماتها القيمية ويدافع عن مصالحها ويروج لأمجادها وجدارتها.. إلخ

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بشعر العصور العربية فيما قبل الدخول في عصر الحداثة، فكيف يمكن أن نفهم استمرار التقاليد الشعرية القديمة والمحاذاة والتقليد لشعرائها وأغراضها وبنائها في عصرنا الراهن؟؟

وسأحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة النقاط التالية:

إنَّ “شعرية الوصف” التي قامت عليها المدرسة التقليدية الحديثة، التي بدأها محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم.. إلخ، منذ أخريات القرن التاسع عشر، إنما تنطلق من استمرار تلك الرؤية الكلاسيكية القديمة المنتمية إلى عصور ما قبل الحداثة. على الرغم من اشتباكها بقضايا العصر وأحداثه المستجدة.

وأتصور أن السبب الرئيس في ظهور هذه الرؤية القديمة في زمن بدايات الحداثة والنهضة في مصر والمنطقة العربية، ويستمر إلى زمننا الراهن، على نحو أو آخر، للمفارقة، إنما يرجع إلى عدة نقاط أساسية:

فلم يكن أمام شاعر مثل البارودي (وهو رائد هذه المدرسة) من نموذج جمالي أو فكري لقرض الشعر على غراره سوى استدعاء النموذج القديم.

ويتمثل إسهام البارودي في أنه قد عمل على محاولة إعادة الشعر إلى رصانة وتماسك وعراقة أصله العربي القديم، الذي بلغ أعلى قممه في العصرين العباسيين: الأول والثاني، والذي انتهى بسقوط بغداد في أيدي المغول – التتار (656 هجرية، 1258 ميلادية).

واستفاد، في ذلك، من الظروف التي أتاحتها النهضة العلمية والصناعية والتعليمية التي حققها محمد علي (باشا)، من ناحية. كما استفاد، من الإمكانات التي أتاحها وضعه الطبقي وانتماؤه الأرستقراطي، من ناحية أخرى. وذلك، من حيث توفر الوقت والمال، لديه، لتحصيل المعرفة واقتناء الكتب. وبخاصة، مخطوطات دواوين الشعر العربي القديم، التي لم تكن واسعة الانتشار في ذلك الحين، (أقصد منتصف القرن التاسع عشر، على التقريب). فإذا به يطبع نفسه على نوع من المحاكاة لعيون هذا التراث الشعري القديم، بوصفه البديل الوحيد للتراث الركيك الذي تاخم زمنه، في العصرين المملوكي والتركي.

وتتبدى هذه المحاكاة المبنية على تمثل وإعجاب، لا حد له، بالشعرية القديمة، في المعالجات المباشرة للمضامين التي وردت في قصائده. إلى حد قد يتجاوز مجرد التأثر، ليصل إلى حد (المعارضة) والنسج على المنوال، نفسه. فيعيد إنتاج المعاني والأوزان والقوافي القديمة، ذاتها. وهو في ذلك لم يختلف كثيراً عمن أتوا بعده، كأن يقول:

سواي بتحنان الاغاريد يطرب وغيري باللذات يلهــو ويعجــب

وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعه اليراع المثقب

ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح يدأب

(المختار من شعر محمود سامي البارودي، مكتبة الأسرة، القاهرة، 1998، ص 116)

حيث نلاحظ أن هذه الأبيات، يمكن اعتبارها محاكاة غير مباشرة في الموضوع والوزن والقافية لما قاله الشريف الرضي في الأبيات التالية:

لغير العلا مني القلي والتجنب ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب

إذا الله لم يعذرك فيما ترومه فما الناس الا عاذل ومؤنب

ملكت بحلمي فرصة ما استرقها من الدهر مفتول الذراعين أغلب

والبارودي في ذلك لم يكن يشعر بأنه يعيد إنتاج ما أنتجه السابقون، أو أنه مجرد مقلد لهم أو متطفل على موائدهم، أو سارق لإنجازهم. وإنما كان، باختصار، يرى نفسه مضطراً لتلك المحاكاة. لأنه لم يجد قالباً آخر يمكنه أن يبوح من خلاله بما تنوء به قريحته من أحمال تعبيرية وقولية، إلَّا عند هؤلاء. كما أنه لم يكن قادراً، بفعل العديد من الظروف (سيأتي ذكرها بعد قليل) لإنتاج نموذجه الخاص. ولذلك نجده يصرح، بما يشبه الاعتذار، قائلاً:

تكلمت كالماضين قبلي بما جرت به عـاده الإنسان أن يتكلمـا

فلا يعتمدني بالإساءة غافـل ولابد لابن الأيك أن يترنما

(مقدمة ديوانه، طبعة دار الكتب، القاهرة، 1911).

فالنموذج الشعري القديم بالنسبة له، إذن، إنما هو الطريقة المتبعة والمعتمدة، التي لا طريقة دونها. أو هو المنحى (البديهي، المعتاد) لقول الشعر. فهو يرى، بذلك، أنه يعود بالشعر إلى (طبيعته) ومستواه المثالي وأصله الزاهي الذي ينبغي أن يأتي نظمه على شاكلته.

ولعل هذا المنحى “الإحيائي”، الذي نتج عن تصور أن الشعر القديم هو النموذج الشعري الأعلى، فضلاً عن أنه الممكن الوحيد، هو الذي جعل الدكتور شوقي ضيف يستحسن شعر البارودي وشخصيته التي تعيد تجسيد شخصية الفارس العربي في النموذج الشعري العربي القديم، قائلاً: “والبارودي من هذه الناحية يعد مثلاً رفيعاً للفارس العربي، بل لكأنما وجد ليجسد تجسيداً فروسية العرب على مر الزمن من العصر الجاهلي إلى عصر حروب الصليبيين والتتار، فقد أشربت روحه فوق عشرة قرون من فروسيتهم وتمثلتها عن طريق ما وعت من الشعر الحماسي منقطع القرين” (1).

فالقضية عند شوقي ضيف، كما هو واضح، لا تتلخص في أن يتمثل الشاعر وأن تتشرب روحه “النموذج الشعري القديم”، فقط، بل أيضاً، “النماذج الشخصية السالفة”. بما يؤكد بجلاء ترسخ الملامح الجوهرية للنزوع الإحيائي الذي مثله البارودي، بامتياز. وتبعته في ذلك أجيال عديدة من الشعراء المصريين والعرب، بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر، حتى عند النقاد الأكثر حداثة في الزمن، مثل شوقي ضيف.

ولعلنا نلاحظ أن شعرية البارودي، من خلال روح الفروسية والتوثب الواضحة، كما رأينا في النموذجين السابقين، تتميز بـ “نزوع ذاتي” ملموس، ينطوي على انهمام بالذات وفخر بها وتمجيد لها. كأن يقول:

وما أنا ممن تخلب الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب

لكن أخو هم إذا لاحت له سورة نحو العلا راح يدأب

نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب

(ديوان البارودي، مرجع سابق، ص 95 – 96)

ملاحقاً، في ذلك المنحى، نزوع الأقدمين، ومتابعاً لهم. بيد أنه انفرد، مع نفر قليل من شعراء تلك المرحلة، بهذه الخصيصة، عمن تبعه من اللاحقين الذين توفر شعرهم على جميع أغراض الشعر العربي، دون هذا الغرض، بالتحديد.

ويمكن أن نعزو تفرده، ذاك، إلى عدة أسباب، منها:

ولعل هذا ما أدى إلى أن يكون محتوى شعر البارودي بمثابة تعبير عن رغبة مجردة في قول الشعر، كما لاحظنا في قوله السابق ايراده: “فلابد لابن الأيك أن يترنما”. وأن هذه الرغبة قد أملتها عليه تلك الظروف النفسية والاجتماعية والسياسية، سالفة الذكر.

وهذا المنحى الذاتي، الذي لا يسعى للتكسب المادي من قول الشعر، يشترك معه، فيه، من ذلك “النفر القليل” الذي سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة، كل من: عائشة التيمورية وإسماعيل صبري. اللذان لم يتكسبا، كذلك، بشعرهما. نظراً لانتمائهما إلى أسر كبيرة ميسورة، أمنت كفايتهما المادية.

وهو الأمر الذي جعل شعر هؤلاء الثلاثة، على التحديد، يتميز بصدق العاطفة والخلو من التصنع والادعاء، على الرغم من الوجهة التقليدية الإحيائية المحافظة التي اتجهوا إليها، للأسباب السالف شرحها.

وذلك، في ظل واقع حديث، ولكنه لم يكن يمتلك من وسائل الإعلام إلَّا صحافة وليدة بدائية. وقد تم اعتبار الشعر أداة إعلامية ناجعة ومؤثرة، عندما يتولى الشعراء الدفاع عن أحد تلك القوى والترويج لها. وهو ما جعل الشاعر يخفي نزعاته وآراءه الشخصية في مقابل تلك التي يدافع بمقابل معين. ولذا كان قرض الشعر يعد مهنة من المهن التي يتم التكسب بها. ولقد جاءت هذه القوى على النحو التالي:

أولاً: الخليفة العثماني، الذي ما زالت له السيادة الاسمية على مصر، في ذلك الحين، (حتى عام 1917). فهو الذي يمنح الألقاب ويعد مصدر الشرعية القانونية للحكم فيها.

ثانياً: الخديوي، (ثم السلطان منذ عام 1917، ثم الملك منذ عام 1921). وهو الحاكم الرسمي للبلاد والمتصرف في شؤونها.

ثالثاً: سلطة الاحتلال التي تعتبر الحاكم الفعلي والأعلى في مصر، منذ عام 1882.

رابعاً: القوى والأحزاب الوطنية الناشئة، الممثلة، طبقياً، لكبار ملاك الأراضي الزراعية (بعد إصدار قانون “المقابلة” على يد الخديوي إسماعيل عام 1874، والذي أتاح، لأول مرة في تاريخ مصر، حق تملك وتوريث الأراضي الزراعية، وهو ما أدى إلى خلق طبقة جديدة من الملاك الميسورين الذين شكلوا جزءاً رئيسياً من الطبقة العليا (الأرستوقراطية) والشرائح العليا من الطبقة الوسطى، في المجتمع المصري). وإلى جانب تلك الشريحة، ظهرت، كذلك، شريحة رجال المال والصناعة وكبار الموظفين. وما يمثل كل هؤلاء من (أحزاب) وقوى سياسية مختلفة.

خامساً: كما ظهر في تلك الآونة من أطلق عليهم صفة “رواد الحركات الإصلاحية” من السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن الاجتماعي. وهم ليسوا منفصلين بالكامل، طبقياً، عن الفئات السابق ذكرها. فكان منهم من ينتمي إلى شريحة ملاك الأراضي، ومنهم من كان يوالي هذه السلطة أو تلك. وقد تمثل هؤلاء المصلحون، على سبيل المثال، في كل من: أحمد لطفي السيد (باشا)، والشيخ محمد عبده، وقاسم أمين، والشيخ علي عبد الرازق، وفرح أنطون، وشبلي شميل، وإسماعيل مظهر، وسلامة موسى … إلخ

وقد نجم عن تضارب المصالح بين القوى السياسية وبعضها البعض، وكذلك تمايز التيارات الإصلاحية، ورغبة كل منها في التعريف بنفسها وبرامجها في محاولة لبلوغ أهدافها، نجم عن ذلك ظهور حاجتها إلى الدعاية لانتماءاتها ومشروعاتها، وتقديم نفسها للجمهور، في محاولة لكسب الأنصار والمتعاطفين. ومن هنا أخذ كل منها يعمل على تقريب الشعراء وتبنيهم بوصفهم جزءاً من مكونات “جهاز الدعاية” المطلوب لتنفيذ هذه المهمة، (بحسب الظروف التي أملتها طبيعة التطور الإعلامي، في تلك الأزمان). وذلك في وقت لم تكن فيه من وسيلة للإعلام والدعاية إلَّا: منابر المساجد، والصحافة، (وقد كانت الصحافة لا تزال في بداياتها ولا يزال قطاع عريض من المجتمع يرسف في أغلال الأمية الأبجدية، مما جعل للتلاوة الشفاهية للشعر دوراً كبيراً في التأثير والفاعلية). وفي الآن نفسه تمتع البيان الشعري بنوع من الإجلال والاحترام والقدرة على الاقناع. خاصة في ظروف المشافهة والاحتشاد العام، وتلك صفة موروثة من التاريخ الثقافي العربي القديم.

ومن ثم، انقسم الشعراء، في الأغلب الأعم، في اتجاهاتهم السياسية، على أساس من الولاء لواحد من هؤلاء الفرقاء، في مقابل التمتع بأنواع من الرعاية المادية والأدبية.(2)

ويصرح أحمد شوقي بهذا المعنى، في مناسبة تولية السلطان حسين كامل العرش (1917)، بوضوح ودون لبس، بقوله:

أأخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت بباب إسماعيلاً

ولبست نعمته ونعمة بيته فلبست وشياً وارتديت جميلاً

(الشوقيات، ج1 ص216)

فهو هنا يقر، على نحو لا يقبل التأويل، بأنه ربيب نعمة القصر. وأنه، لذلك، يدين له بالولاء التام الذي لا يحتمل التغيير أو التبديل، أيَّاً كان صاحب هذا القصر، وأيَّاً كانت توجهاته. مادام من أبناء الخديوي إسماعيل. ولعله أيضاً يحاول الحفاظ على هذه الوضعية، من حيث المزايا المترتبة على قربه من الحاكم، مقدماً خدماته وعارضاً لها على صاحب العرش الجديد. فشوقي لم يكن ليقوى، على الرغم من كل ما حققه من مجد شعري، على أن يكون شاعراً بذاته، أو أن يكون ولاؤه للشعر وحده، اللهم إلَّا في المرحلة الأخيرة من حياته الشعرية، التي أؤرخ لها بمرحلة منفاه إلى إسبانيا، وما بعدها. وأظن أن أسباب ذلك التحول كامنة في انعدام حاجته لرضا أحد من الحكام عنه.

وقد سادت صفة الولاء، لجهة معينة، معظم، إن لم يكن كل، شعراء هذه الفترة. حيث حاول الكثير منهم أن يكسب ود إحدى هذه القوى وأن يرتبط بها. مثلما فعل حافظ إبراهيم، الذي حاول أن يكون شاعر الباب العالي (الخليفة العثماني)، وفشل لأن طبيعته الشخصية لم تكن لتساعده على إتقان مهارات فن التعامل مع الحكام! وقد تحدث حافظ، نفسه، عن أن أعداءه قد دسوا له عند الخليفة، لإغضابه عليه، مما أدى إلى إبعاده عنه. وكذلك تحدث أحمد الكاشف (وهو من شعراء الطبقة الثانية، في هذه الفترة) في مقدمة ديوانه، عن مؤامرة مماثلة لإغضاب الخديوي عليه. بيد أنه، خلافاً لحافظ، نجح في إحباط هذه المؤامرة، وتمكن من إعادة كسب رضا الخديوي من جديد بواسطة “تمكنه من فنون المديح”.(3)

سادت صفة الولاء، لجهة معينة، معظم، إن لم يكن كل، شعراء هذه الفترة. حيث حاول الكثير منهم أن يكسب ود إحدى هذه القوى وأن يرتبط بها.

ولعل هذا الوضع المذري للشعراء قد نتج عن أن الشعراء أنفسهم لم ينظروا إلى الشعر، في ذاك الوقت، على أنه نشاط محترم له قيمته المستقلة النابعة من جوهره الرفيع وأهدافه الجمالية والمعنوية السامية، وإنما ساد النظر إليه بوصفه مجرد مهارة لغوية، شأنها شأن باقي المهارات التي يمكن أن تكون مجرد وسيلة للارتزاق، كأن تكون بوقاً للدعاية، أو الإصلاح الخلقي أو الاجتماعي – السياسي، يقول شوقي:

أمر الله بالحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجانه

لم تثر أمة إلى الحـق إلا بهدي الشعر أو خطا شيطانه

ليس عزف النحاس أوقع منه في شجاع الفؤاد أو جبانه

(الشوقيات، دار الكتاب العربي، بيروت، 1992، الجزء الثاني، ص191)

فالشعر عنده وسيلة دعاية وتحريض من خلال قدرته الهائلة على التأثير والفاعلية، ولم لا وهو (أي الشاعر) يستمد قوته من إلهامه من قبل (الله) بالحقيقة والكلمة.

وربما كان شوقي بهذه التشبيهات يحاول الارتفاع بقيمة الشعر وإكسابه قداسة واحتراماً. ولكنه، من ناحية أخرى، لم يخرج به عن كونه جهازاً دعائياً يقوم “بوظيفة” محددة سلفاً لحساب من يدفع من المصلحين أو السياسيين أو أصحاب السلطان، أو حتى، بعض العائلات الكبيرة كالعائلة الأباظية التي مدحها ودافع عنها الشاعر حافظ إبراهيم، في إحدى مراحل حياته.

بيد أن هذه النزعة “الوظيفية” التي ألمت بالحياة الشعرية لم تعدم بعض جوانبها الإيجابية، إلى جانب جوانبها السلبية المشار إليها، فيما يرى د. جابر عصفور، فقد كانت: “مصدر قوة للشعر الإحيائي. ومصدر ضعف في الوقت نفسه. فهي، من ناحية، جددت العلاقة بين الشاعر والحياة. ولكنها، من ناحية أخرى، جعلت الشاعر “غيرياً”، أي أنه يعبر عن الآخرين، أكثر مما يعبر عن نفسه، ويحرص على إثارة الوجدان الجمعي إثارة خاصة، تقرب ما بينه وبين الخطيب، بل توحد بينهما، في كثير من الأحيان”.(4)

فهذه النزعة كان لها فضل أن يعود الشاعر للارتباط بعالمه وواقعه المعاش، وأن يكتسب الشعر لغة الحياة ومفرداتها ومضامينها، بعد أن كان غارقاً، في المراحل السابقة، في الألغاز والأحاجي وألوان الصنعة اللغوية الجوفاء. ولكن هذا الارتباط كان على قدر من التطرف بحيث أصبح الشاعر صوتاً للقوى المكونة لهذا العالم، قبل أن يكون صوتاً لمشاعره أو رؤاه الحرة. ومن هنا جاءت صفة “غيري” التي ذكرها الدكتور جابر.

ولعله من الجدير بالذكر أن صفة “غيري”، هذه، قد وردت من قبل ذلك عند د. شوقي ضيف في كتابه: “الأدب العربي المعاصر في مصر”، حينما علل استخدام هذه الصفة بأن الشاعر قد اهتم بصورة زائدة بقضايا جمهوره دون أن يهتم بطرح همومه الذاتية في شعره، فجاء هذا الشعر معبراً عن أي أحد إلَّا الشاعر نفسه، يقول شوقي ضيف:

“حتى صح أن يسمى شاعراً غيرياً، فهو في شعره ودواوينه لا يتحدث عن نفسه وأهوائه، وإنما يتحدث عن غيره، عن عباس صاحب القصر، أو عن الجمهور وعواطفه.”(5)

ومن الواضح أن هدف شوقي ضيف كان يتمثل في طرح نوع من التماس الأعذار لأحمد شوقي وللمشكلات الفنية التي طرحها شعره، على خلاف جابر عصفور الذي حاول نقض هذه الشعرية من خلال ربطها بالخطابة والدعائية المأجورة.

لم يتعد الشعر، إذن، في هذه الفترة، كونه إحدى وسائل الاتصال الجمعي، التي تهدف، تحديداً، إلى تحقيق التأثير في الرأي العام باتجاه قضايا محددة، أملتها وضعية تعدد القوى والمشاريع الإصلاحية على المسرح الوطني والاجتماعي. مما جعله “جهازاً للمقاومة وسلاحاً للنضال”، فيما يرى الدكتور أحمد هيكل، الذي يسمي هذه المدرسة باسم: “الاتجاه المحافظ البياني”. بيد أن أحمد هيكل لم ير في هذه النزعة المحافظة أي عيب، فيقول:

“هكذا نجد الشعر المحافظ البياني قد خاض معركة النضال وجال في ميادينها فأبلى أحسن البلاء، وكان جهازاً من أهم أجهزة المقاومة وسلاحاً من أمضى أسلحة النضال الذي خاضته مصر في عهد الاحتلال.”(6)

وفي تأكيده على كون الشعر “سلاحاً” و “جهازاً”، إنما يتفق مع تصور شوقي ضيف السابق إيراده، وكذلك تصور الشعراء أنفسهم، لوظيفة الشعر ودوره.

وأرى أنه من الضروري التأكيد على أنه لم يكن كل شعراء هذه المدرسة قد اتخذوا هذا الموقف “المناضل”!!، بل أن كثيرين منهم كانوا يقدمون ولاءهم وخدمتهم الشعرية لصاحب النفوذ، أيَّاً كان موقعه من قضية “النضال”. فإذا تبدل الحال تبدل الشعر بالقدر نفسه. ولنا في موقف حافظ إبراهيم ما يمكن اعتباره دليلاً على ذلك. فهو في البداية كان يمدح الخديوي وبعض الشخصيات ذات الشأن، فلما اتصل بالشيخ محمد عبده، الذي يؤمن بالإصلاح التدريجي، الديني والاجتماعي، تحول بشعره إلى ما أسماه بـ “الشعر الاجتماعي”، فحض على رعاية اللغة العربية، والتبرع للجمعيات الخيرية.. وما أشبه.

أرى أنه من الضروري التأكيد على أنه لم يكن كل شعراء هذه المدرسة قد اتخذوا هذا الموقف “المناضل”!!، بل أن كثيرين منهم كانوا يقدمون ولاءهم وخدمتهم الشعرية لصاحب النفوذ، أيَّاً كان موقعه من قضية “النضال”. فإذا تبدل الحال تبدل الشعر بالقدر نفسه.

فلما توفي الإمام واشتد نفوذ الحزب الوطني التحق به حافظ وأخذ ينظم “الشعر السياسي”، هذه المرة. فلما عينته الحكومة موظفاً بدار لكتب، صمت تماماً عن هذا النوع من الشعر، لدرجة أنه لم يفه بكلمة واحدة في معمعان النضال أثناء ثورة 1919، باستثناء قصيدة قالها في مظاهرة طالبات “مدرسة السنية”، والتي اشتهرت باسم “مظاهرة النساء”، عندما خرجت الطالبات مطالبات بالاستقلال والحرية. بيد أن حافظ إبراهيم تناسى تماماً القضية السياسية الكبرى التي دفعت بالفتيات إلى ذلك الخروج الاستثنائي والتاريخي، وركز على تصوير و”وصف” مشهد خروجهن في حد ذاته، كما لو كان شعره مجرد كاميرا محايدة، لا تأبه بمعنى ولا قيمة ما يصوره، وبحيث لا يستطيع قارئ القصيدة أن يتبين إن كان حافظ يمدح المظاهرة أم يتهكم عليها، فيقول:

خرج الغواني يحتججن ورحــــت أرقــب جمعهنه

فإذا بهن تخذن مـن سود الثياب شعـارهنــه

فطلعن مثـل كواكـب يسطعن في وسـط الدجنـة

فالغواني (الجميلات) خرجن يتظاهرن بملابسهن السوداء (الزي السائد في ذلك الزمن) ولأن لون نقابهن أبيض فقد بدت مثل الكواكب في حضور سواد الثياب. حيث نلاحظ سيطرة مشاعر الدهشة والاستحسان لمنظر الفتيات، ولم يأت مطلقاً على ذكر مطالبهن في هذه المظاهرة.

وهذا المسلك، ذاته، ينطبق على أحمد نسيم الذي كان أكثر إمعاناً في التقلب والتحول، الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الخيانة الوطنية والتبجح في النفاق، فقد مدح الاحتلال الإنجليزي واللورد كرومر الذي كان يشغل منصب المندوب السامي لهذا الاحتلال. فلما ترك كرومر منصبه وعاد إلى بلاده تحول إلى النقيض ليصبح من شعراء الحزب الوطني.

وقد هجا أحمد شوقي الزعيم الوطني أحمد عرابي بثلاث قصائد، ممالئاً فيها أرباب نعمته في القصر، فيقول في مطلع إحداها:

صغار في الذهاب وفي الإياب أهذا كل شأنك يا عرابـي

وكذلك، صمت شوقي عاماً كاملاً عن التعليق على حادثة دنشواي، حتى كتب قصيدة يرثي فيها شهداءها، وصمت طويلاً قبل أن يرثي مصطفى كامل. وعندما رثاه تجاهل جهاده ونضاله الوطني وركز على “شبابه الذي ذوي”، فيقول:

أبكي صباك ولا أعاتب من جني وهذا عليه كرامة للجاني

حتى تورط في مدح الانجليز في قصائد عدة، يقول في إحداها:

يا جيرة المنش حلاكم أبوتكــم ما لم يطوق به الأبناء آبـاء

ملك يطاول ملك الشمس عزتـه في الغرب بازخة في الشرق قعساء

تأوي الحقيقة منه والحقوق الى ركن بناه من الأخلاق بناء

أعلاه بالنظر العالي، ونطقه بحائط الرأي أشياخ أجلاء

وحاطه بالقنا فتيان مملكة في السلم زهر ربى، في الروح أرزاء

يستصرخون، ويرجى فضل نجدتهم كأنهم عرب في الدهر عرباء

(الشوقيات، ج2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1992)

ولم يشذ عن هذه القاعدة إلَّا الشاعر علي الغاياتي الذي ثبت على موقفه إلى جانب الحزب الوطني، والشاعر أحمد محرم الذي ثبت على موقفه المنطلق من أسس دينية إسلامية.

حيث يتضح أن مواقف هؤلاء الشعراء (في معظمهم) لم تصدر عن إحساس داخلي وإنما عن دوافع أملتها الولاءات – المصالح، التي تتغير بتغير المناسبات، وملبية لمتطلبات، وأحداث، وقتية. ولم يستطع الشعراء، في أحيان كثيرة، أن يحققوا أي نوع من التناغم بين مواقفهم السياسية ومشاعرهم الخاصة والفردية، مما أدى إلى.. ” انفصال الذات عن موضوعها، بينما تحول الموضوع إلى دعاية سياسية مباشرة أو نظم إعلامي لمواقف الأحزاب السياسية أو القوى الاجتماعية المتعددة”(7).

فما أشبه الشاعر في هذه الوضعية بالشاعر العربي القديم الذي كان أيضاً، إلى حد كبير، جهاز دعاية للقبيلة أو الخليفة أو الحزب السياسي – الديني، ولذلك فقد استل الشاعر التقليدي أدواته من مخزون الشعر القديم في المواقف المشابهة من غزل وفخر، ومدح ورثاء وهجاء.. إلخ.

وكذلك لأن التأكيد على الهوية العربية الإسلامية كان سلاحاً معنوياً مهماً في مقاومة الاحتلال الأجنبي المغاير في أصوله الحضارية والدينية لما نحن عليه. ومن هنا ربما كان بعث التراث القديم بلغته النقية المصفاة وأساليبه الرصينة وتقنياته الفنية التقليدية، بمثابة نوع من هذه المقاومة، حتى ان حافظ إبراهيم أخذ يدافع عن اللغة العربية، ليس فقط باستخدام هذه الأساليب، وتلك التقنيات التقليدية، ولكن، أيضاً، بجعل اللغة العربية موضوعاً لقصيدته التي جاء عنوانها: “اللغة العربية تنعى حظها”، وكأنها تخوض معركة مصيرية، ولا نصير ولا معين لها فيها. فيقول:

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقت عن آى بـــه وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات

أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي

حيث نلاحظ أن الدفاع عن اللغة العربية قد تم من خلال ربطها بالقرآن الكريم. فهي، من ثم، لغة مقدسة إلهية تتسع لكل شيء. فربط الهم السياسي بالديني والثقافي برباط واحد لا ينفصم. وقد بدا الأمر وكأن هناك اتهاماً لهذه اللغة بأنها ليست صالحة لعلوم العصر الحديث، في إشارة إلى تصريح الإنجليزي “دنلوب” الذي كان يشغل منصب المستشار لوزارة المعارف، الذي قال فيه بما يفيد أن اللغة العربية لا تصلح للحياة العامة والعلم وإنما تصلح لقراءة التاريخ ودراسة الدين والتراث. وفي إشارة، كذلك، إلى أن ممثلي الاستعمار الانجليزي بصفة عامة، ومنهم دنلوب نفسه، كان يضغط باتجاه نشر استخدام اللغة الإنجليزية في المراحل التعليمية الأولية، بحجة أنها لغة العلم والحضارة، في مقابل اللغة العربية التي هي لغة الدين والماضي.

والله ما موسي وليلاته وما لمرتين أو جيــرزيــل

أحق بالشعر ولا بالهوى من قيس المجنون أو جميــل

لقد صورا الحب وأحداثـه في القلب من مستصغر أو جليل

تصوير من تبقي دمي شعره في كل دهر وعلى كل جيـل

فهو يفضل قيس بن الملوح وجميل بثينة على، “ألفريد دي موسيه” و”لامارتين” و”جيرزيل”, من شعراء الرومانسية الفرنسية، لأنهما (قيس وجميل) صورا أحداث الحب بكل أشكالها، بما يجعل هذا الشعر خالداً إلى الأبد ليصلح لكل الأجيال. هكذا كان يتم تصور الشعر القديم.

ولعل هذا التصور قد نتج عن الأثر الطاغي الذي خلفه كتاب “الوسيلة الأدبية”، للشيخ حسين المرصفي. وهو الكتاب الذي كان يعد المصدر الرئيسي للمعرفة الأدبية لشعراء هذه الفترة، حسبما أقر شوقي. وقد ساهم في استقرار هذا التصور جهل معظم الشعراء باللغات الأجنبية، حتى الذين توفرت لهم الظروف للتعرف إلى الثقافات الأجنبية لم يحاولوا التعرف عليها بعمق، مثل أحمد شوقي الذي سافر في بعثة إلى فرنسا، بيد أن الأثر المتوقع للأدب الفرنسي عليه كان ضعيفاً للغاية، يقول د. طه حسين، في ذلك:

“فمعرفة شوقي عن الثقافة الأوروبية لا تتعدى معرفة طلاب المدارس عنها في عصرنا الحالي ولا شك أن شوقي سمع عن لامارتين وموليير ولكن ما أظنه قرأ قراءة بتعمق قصة أو تمثيلية لهما، وأظنه لا يعرف عن مونتسيكيو إلَّا أنه ألف “روح القوانيين”، وقد يكون سمع اسم روسو وكتاب “العقد الاجتماعي”، وربما سمع أيضاً عن فولتير ورسائله، ولكننا نقول كما سبق بأن معرفته عن أدباء القرن التاسع عشر لا تتعدى معرفة طلاب المدارس الثانوية، ولا نظن أن شوقي عرف كثيراً عن هوجو أو موسيه أو مالارميه أو جوته من رجال المدرسة الحديثة (..) فعلاقة شوقي، إذن، بالثقافة الأوروبية أو الحياة الأدبية كانت سطحية تمس الظاهر ولا تنحدر من الأعماق”(8).

حتى إذا تأثر شوقي بقدر ولو ضئيل من الأدب الفرنسي، فإن تأثره لم يكن بالاتجاهات الحديثة منه، بل بالقديمة على وجه الخصوص. فعلى الرغم من أن شوقي قد ترجم قصيدة البحيرة للامارتين وتأثر بقصص لافونتين وأساطيره في أشعاره التي كتبها للأطفال، إلَّا أنه لم يتعرض إطلاقاً لذكر بودلير أو فرلين أو سولي بريدوم، حيث يرى طه حسين أن شوقي لو كان تعرف على.. “المجددين الذين عاصروه في شبابه من شعراء الفرنسيين لسلك شعره سبيلاً آخر، ولكنه لم يفعل. ولكنه لم يطلق لطبيعته على ما هي عليه حريتها، بل قيدها وردها كارهة على أن تتأثر في إنتاجها الأدبي بسياسة القصر حينئذ وما كان يحيط به من الظروف. ولو قد أطلقها وأرسل لها العنان بعض الشيء لغيرت حياة الشعر العربي الحديث”(9).

وأتصور أن الظروف التي كانت “تحيط بسياسة القصر” التي يقصدها طه حسين، هي تلك البيئة الأرستقراطية المحافظة التي تتعامل مع كل جديد على أنه نوع من الجرأة غير المحمودة. ولهذا ظل شعر شوقي بعيداً تماماً عن أي تأثر بالشعر الفرنسي. سواء، أكان ذلك من حيث الأدوات والتقنيات، أم من حيث الموضوعات، وكلاهما لا ينفصل عن الآخر بالتأكيد.

ويضيف الدكتور عبد المحسن طه بدر عاملاً آخر أدى إلى استمرار سيطرة التقليد على شعر هذه المدرسة، ألا وهو عدم ظهور النقد الذي ينظر إلى الشعر بحسبانه تعبيراً عن ذاتية الإنسان ومشاعره، وإنما كان النقد في تلك الفترة يتكون من مجموعة من الأحكام السطحية في مدح الدواوين بصورة مبالغ فيها، فيما عرف بـ “التقريظ”. وكذلك ظهر نوع من النقد تخصص فيه الأزهريون وخريجي دار العلوم، يعتمد على تتبع الأخطاء النحوية واللغوية التي يقع فيها الشاعر. ويرى عبد المحسن أن النقد الصحيح لم يظهر إلَّا بظهور المازني والعقاد في كتابهما “الديوان”، بصفة خاصة(10). حيث تنبه الشعراء عندئذ إلى أن للشعر آفاقاً أخرى تتجاوز عالمهم المحدود الذي يدور حول ذاته ويكرر نفسه على الدوام. وأتصور أن عنف العقاد وسخريته اللاذعة في كتاب الديوان من الإنتاج الشعري التقليدي بصفة عامة وعند أحمد شوقي بصفة خاصة، قد خلقت نوعاً من “الإرهاب” الفكري، الذي سرعان ما استجاب له بعضهم، مثل حافظ إبراهيم، الذي قال:

آن يا شعر أن نفك قيـودا قيدتنا بها دعاة المحــال

فارفعوا هذي الكمائم عنـا ودعونا نشم ريح الشمــال

بيد أن رفض حافظ للتقاليد والقيود الشعرية القديمة يتم التعبير عنه، للمفارقة، بواسطة هذه التقاليد نفسها، وبنفس النزعة الإنشائية الدعائية التي ميزت شعر حافظ بصفة خاصة. ولذلك فإنني أظن أن حافظ في هذا الموقف إنما يمارس نفس الدور الذي مارسه مع كثير من المشاريع الإصلاحية التحديثية، فالأمر عنده لا يتعدى الإعراب التقريري الذي لا يتجاوز ذلك بأن يكون له أثر واضح على طبيعة شعره الذي بقي ببنائه وجوهره تقليدياً محافظاً. بدءاً من الرؤية الحدية القطعية للعالم والأشياء، فالعالم عنده إما جنة أو نار، والناس إما شياطين أو ملائكة، والمشروع إما عظيم أو تافه، مروراً بنزعة الإنشاء والإنشاد، وانتهاء ببنية الخيال الذي لا يرى الشيء إلَّا صورة لشيء آخر.

إنها جميعاً سمات شعرية الوصف التي اشترك شعراء هذه المرحلة جميعاً في طرح تجلياتها.

نستطيع أن نخلص إذن إلى أن هذه الشعرية إنما تقوم على أساس أن الطريقة الوحيدة لمعرفة العالم هي وصفه وتشبيه عناصره ببعضها البعض، بما يوحي بأنه كل كامل مكتف بذاته لا تشوبه شائبة، فلا يحتاج إلى شرح أو نقد أو تحليل. أو هو “معطى جاهز مبسوط مهدي”، فيما يقول أدونيس. بمعنى أنه واضح لا ينطوي على أي نوع من الالتباس أو الخلل، ولا يتحمل الإنكار أو الشك، بل لا يحتمل إلَّا الامتثال والتسليم، فهو حتماً ينطوي على حكمة ما كامنة في تلافيفه، حتى وإنْ لم نرها، حتى في أكثر أشكاله خللا واضطراباً. وهذه الحكمة إنْ لم تكن ظاهرة فهي خافية والواجب على الشاعر هو البحث عنها واستخلاصها، يقول البارودي:

إن الحياة وإن طالت إلى أمد والدهر قرحان، لا يبقى ولا يذر

أو يقول:

إنما العالم الذي منه جئنــــــا ملعب لا ينوع التمثيلا

أو يقول:

لعمرك قد تشابهت الليالــــي فما في عودها شيء جديد

نهار بعده يأتي نهار وليل كلما ولي يعود

أو يقول حافظ:

ولولا امتزاج الشر بالخير لم يقم دليـل علي أن الله قدير

ولم يبعث الله النبيين للهدي ولم يتطلع للسرير أمير

هذه الشعرية إنما تقوم على أساس أن الطريقة الوحيدة لمعرفة العالم هي وصفه وتشبيه عناصره ببعضها البعض، بما يوحي بأنه كل كامل مكتف بذاته لا تشوبه شائبة، فلا يحتاج إلى شرح أو نقد أو تحليل.

فكل العناصر والقيم والمعاني تحتوي على رؤية إطلاقية نهائية محسومة ولا سبيل إلى تغييرها. فهي موجودة منذ الأزل بنفس الوتيرة المتجهة بها إلى الأبد، في حركة غائية لا تني تدور حول نفسها وتكرر ذاتها. وإذا كان الأمر كذلك فإن المرجعية التي تضمن صحة أي تصور ومتانته إنما هي ما ساد لدى السلف السابقين الذين خبروا الحياة قبلنا، ومن ثم، فهم لديهم خبرها اليقين. ومن هنا يصبح ما أنجزوه بمثابة المثل العليا للجمال والقوة والجلال، وليس أمام اللاحقين سوى محاكاة هذه النماذج المنجزة سلفاً والجاهزة والنسج على منوالها. ولا يصبح على الشاعر أن يبتدع أو أن يبتكر، بل يجب عليه أن يصف وأن يقلد، فالمعاني جاهزة والصورة الأصيلة مطروقة وتملأ الحافظة، باعتبارها نموذجاً يصح القياس عليه، في أي زمان ومكان.

وهنا تصبح جدارة الشاعر مرتبطة بمهارته التقنية المتمثلة في دقة الصنعة وبراعة الصياغة، وليست جدارة مبنية على الابتكار أو الخلق أو الاكتشاف. انها، بكلمة، مهارة تصنيع وليست مهارة تخليق. من هنا يصبح الشاعر.. “حامل ألفاظ وحامل معان”، فيما يقول أدونيس، بما يعني أن الأيديولوجية هي التي تتكلم وتفكر، وأن السلف هو الذي يتحدث. وما الشاعر إلَّا وسيط ناقل يستلهم ويستوحي. أما ذات الشاعر “كفاعلية خلاقة ” فهي غائبة، وكذلك فإن الحاضر الماثل، غائب بدوره، فجميع الموضوعات يتم التعبير عنها بكلام واحد. فالكلام جاهز والواقع متغير وقضية الشاعر هي أن يسجن هذا المتغير ويقيده ويسطحه ويبسطه ليتناسب مع الجاهز الثابت تمهيداً لأن يسجنه فيه نهائياً … يقول أدونيس:

“فكأن علاقة الشعر بالواقع هي في أن يلفظ (بضم الياء) وأن تلفظ (بضم التاء) أشياؤه، كأنه بأشيائه جميعاً، مجرد مناسبة لكي يقول الإنشاء نفسه”. (11)

حيث يرى أدونيس أن الشاعر على هذا النحو يصدر عن أسبقية اللغة وقداستها من حيث هي لغة الوحي، (وقد مرت بنا طريقة فهم حافظ إبراهيم لقيمة اللغة). ويصدر كذلك عن أسبقية النموذج الذي جسدته وعاشت به، وانتقلت، من القديم إلى عصرنا، حيث تبقى اللغة محتفظة بجدتها ونصاعتها كما لو كانت في زمنها الأول. فماضيها ليس كأي ماض، يمكن أن ينقضي ويزول، إنما الماضي، حسب هذا الفهم، إنما هو ماض مجازي اصطلاحي، لا يعني الانقضاء والانتهاء، بل يعني الاستمرار والدوام. وهو بالتأكيد، يعني المستقبل أيضاً، تبعاً لتلك الحركة الدائرية للوجود والتاريخ. فاللغة تحتوي، بتعبير أدونيس.. “الأزمنة الثلاثة (يقصد الماضي والحاضر والمستقبل) موحدة في جذر انبثاقها المتعالي: الوحي”. (12) حيث تنتسب اللغة هنا في تكوينها الأبجدي والتعبيري الموروث إلى اللغة التي كرمتها السماء بنزول الوحي بها. لذلك اكتسب الشعر، من هذه الزاوية، نوعاً من القداسة. ومن ثم، يصبح الشاعر الذي وظيفته إنتاج الحكمة والزود عن القيم وحراسة الأخلاق.. إلخ، متحدثاً بلغة السماء. ومن ثم، تنعقد الصلة بين الحكمة والمقدس، وبين الشاعر والنبي، فهو الذي ينسج على منوال السماء (13)، يقول شوقي:

وسماء وحي الشعر من متدفق سلس على نول السماء محوك

فالشعر، كما هو واضح، ناتج عن وحي سماوي. وهو بالتالي منسوج على نول السماء، يحتوي على تعاليمها ويقتفي آثار تقاليدها اللغوية والبنائية.

ويقول حافظ عن الشاعر الذي هو، عنده، صاحب وظيفة مقدسة:

تخذ الخيال له براقاً فاعتلي فوق السها يستن في طيرانه

ما كان يأمن عثرة لو لم يكن روح الحقيقة ممسكاً بعنانه

فالشاعر هنا يشبه في وجه من الوجوه محمداً (ص) الذي أسري به، بيد أنه بدلاً من دابة (البراق)، التي كانت أداة الإسراء، يقوم الشاعر باصطناع أداته الخاصة، ألا وهي أداة (الخيال). وما يجمع ويوحد، عنده، بين البراق والخيال، هو أن كلا منهما يسير في أمان من الزلل والتيه، لأن جبريل (روح الحقيقة) هو الدليل والمرشد.

هكذا يصبح الشعر كلاماً مقدساً (كما سبقت الإشارة). وإذا بالشاعر يستبدل وظيفته بوظيفة الكاهن، وإذا بالحقيقة تتحول من حقيقة دنيوية بشرية، قابلة للنقد والاختلاف إلى مطلقة سرمدية. وبالتالي يصبح الشعر مجموعة من الأقوال الجاهزة الصالحة لكل الأزمنة ولكل المواقف. وعلى ذلك فإن النظرة إلى المتلقي والإنسان العادي لا ترقى به عن مستوى الكائن القاصر الجاهل المنتظر للتعاليم والإرشادات من قبل ملاك الحقيقة المطلقة.

هكذا تتضح أمامنا الملامح الفنية والفكرية لشعرية الوصف التي هي في حقيقتها شعرية التكريس والمراوحة الدائرية، في عود دائم على بدء قديم. فهي أكثر من مجرد حركة فنية شعرية، بل هي، بالجوهر، حركة أيديولوجية تحمل تصورها الكلاسيكي، المحدد الملامح، والواضح القسمات، لمعنى الإنسان والوجود. حيث تحكمت، بجلاء، وظيفتها في إنتاج ماهيتها.

الهوامش:

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

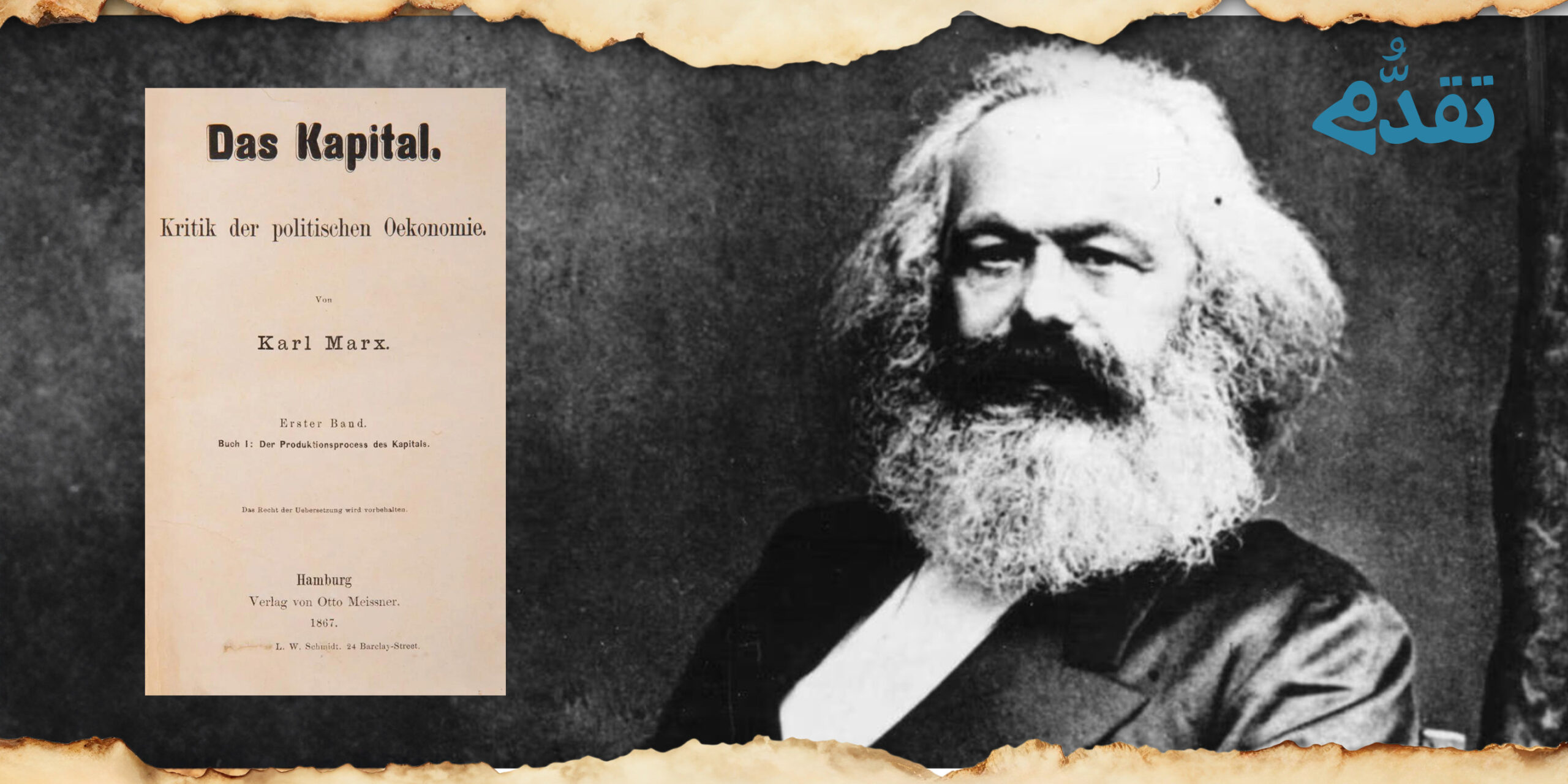

صدر عن منشورات تكوين كتاب “فكرة الشيوعية” لـ طارق علي، ترجمة د. إيمان معروف. كلمة غلاف فكرة الشيوعية لقد أفسدَ المالُ السياسة، وأفسدَ الكثير من

يبدو رمضان 2026 موسماً مزدحماً بالحكايات، تتجاور فيه السياسة مع العاطفة، والضحكة مع الألم، والتاريخ مع الحاضر

ماركس لم يبدأ من فراغ، ولم يقفز قفزة إيمانية خارج الفكر الذي سبقه، بل انطلق من داخل الفكر البرجوازي الثوري نفسه، ومن نقده الجذري