“ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة”

صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما

للثورة، الفكرة والممارسة مكانة خاصة في الذاكرة العمانية، سواءً على المستوى الجمعي أو الفردي. كما أن التاريخ الشعبي العماني يحفل بمخزون ثرٍّ من ثقافة المقاومة والاحتجاج والثورة رغم أن هذه الأخيرة من أبرز المسكوت عنه في الفضاء العام. كيف وظفت النصوص الأدبية والتاريخية هذا الثراء؟ هل غدا أدباً يعاد قراءته وفكراً تعود إليه الأجيال اللاحقة لشحذ ذاكرتها، كلما طوى النسيان والدعاية المضادة الثوار والأفكار؟

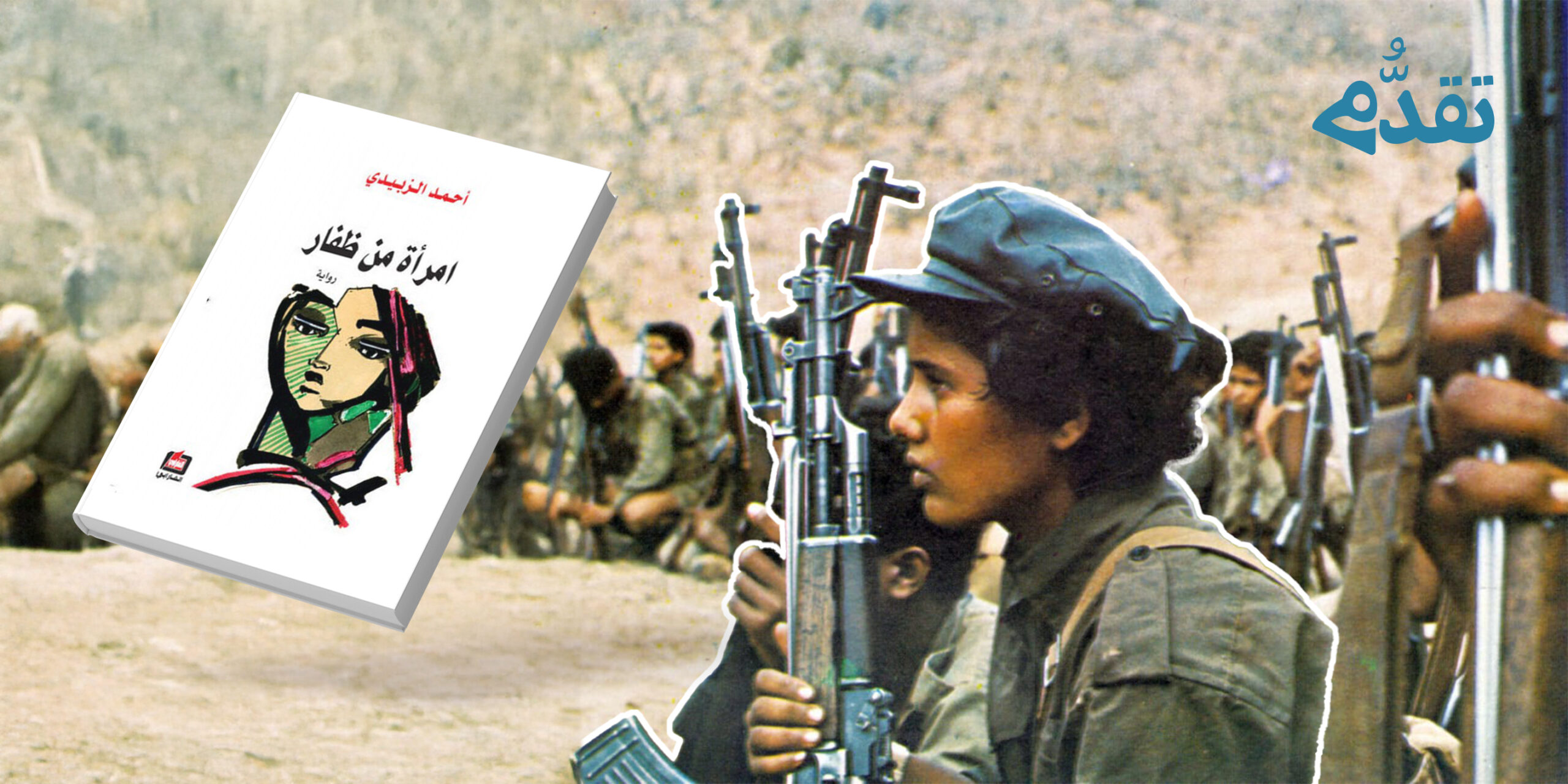

هذه الإضاءة المتواضعة ليست أكثر من محاولة أولية لتسليط الانتباه على ثيمة الثورة المناهضة للاستعمار في الذاكرة العمانية، من خلال إعادة قراءة رواية ”امرأة من ظفار“ لأحمد الزبيدي. هل عكس هذا العمل تناقضات المرحلة التاريخية التي اشتبكت معها، في الوقت الذي كانت فيه السرديات الاستعمارية هي المهيمنة على كل ما يحدث ويرشح عن عُمان إلى بقية العالم؟

ولد أحمد الزبيدي عام 1945 في ظفار بجنوب عمان، وتوفي في مسقط سنة 2018. وبينهما تنقل في شبابه بين مصر وسوريا والعراق للدراسة. ارتبط اسم الزبيدي بتاريخ الحركة الوطنية العمانية مبكراً. كرَّس جهده في سبيل وحدة الحركة الطلابية العُمانية، وترأس رابطة الطلاب العُمانية بدمشق، واللجنة التحضيرية لاتحاد الطلاب العُمانيين منذ تأسيسها 1968، وحتى انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للطلاب العُمانيين في بغداد 1973. عند عودة الزبيدي إلى عمان تم اعتقاله حتى أواخر 1971. نشر الزبيدي روايته ”امرأة من ظفار“ بعد احتجاجات الربيع العُماني مباشرةً في عام 2013، “لأن جُرح الثورة ما زال طرياً”.(1) ظل سؤال الثورة والاحتجاج هاجس الزبيدي الأكثر إلحاحاً يقول الزبيدي في حوار له عن مستقبل النضال الوطني:

“مستقبل حركة النضال الوطني انما تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة. وهو مستقبل واعد. ومن ناحية جيلنا، فإن نقداً ذاتياً، وعلى أوسع نطاق، لا بد أن تمارسه كل المدارس السياسية. فلا شيء محرم هنا.

في الوقت الراهن، إن مسألة الدولة ما زالت في عالم الغيب، وبئر الأسرار الخفية. كما أن مسألة المشاركة، إنما هي ادعاء لذر الرماد في العيون. إن الصراع في المرحلة القادمة سيتمحور حول الدولة الوطنية. أي دولة المواطن والمؤسسات وفصل السلطات، بديلاً عن الدويلة المذهبية، ودولة الفرد الواحد، التي تتمحور حول الفرد الذي يملك الأرض وما عليها، مدعوماً بحق إلهي مزعوم. ان مختلف أدوات حركة النضال الديمقراطي لا بد منها من أجل إعادة تأسيس الانسان العماني”. (2)

الشخصية الرئيسية في الرواية هي المرأة الظفارية ”مِثال“، الفتاة الجميلة التي تنتمي لجبال القرا، الحُرّة من أي قيود، العاشقة للطبيعة والقيم الإنسانية العليا كالعدل والمساواة والكرامة. ومن الاسم تتضح رغبة الراوي في الربط الموضوعي بين القدوة والمثال الذي يستحق الاحتذاء وبين المرأة الثائرة. لم تكن ثورة ”مِثال“ ثورة مسلحة في مواجهة مشروع الحكم المطلق المدعوم من المشروع الإمبريالي البريطاني فحسب، وإنما ثورة شاملة ضد الأعراف وأنماط التسلط الاجتماعي والسياسي. لذا، نجدها قبل أن تنخرط في صفوف الثوار تثور أولاً على زوجها علوان. علوان الضابط في قوات السلطان المسلحة، “والذي بات يصعد المناصب والرتب العسكرية كما نساس تُهامة”، (3) ما فتئ يُذكرها دائماً بعبارته المُستفزة “ريح الشمال تغلب ريح الجنوب”. مثّل ”علوان“ الزوج/ الجندي المطيع/ الموظف الفاسد، منظومة التخلف والانتهازية التي تمت رعايتها من قِبل النظام. لم يكن أمام هذه الفتاة المُقبلة على الحياة إلا اختيار أحد طريقين: مع الثوار الذين يناضلون في ”حرب تحرر وطني“ طويلة وشاقة، أو الوقوف في صف “إمبرياليون استعماريون وطغاة محليون لا يتورعون في ارتكاب جرائم الحرب بدماء باردة وضمائر ميتة”.(4) وهذا ما تم؛ لقد انحازت ”مِثال“ إلى الثورة لأنها تنادي بالقيم التي تربت عليها في الجبل ”مُشاعية الماء والكلأ“ في مقابل وعود السلطة بحياة بائسة في “مدن حديثة يتناهشها الجشع والسيطرة واحتكار الموارد”.(5) المشروع البديل عن الثورة ليس أكثر من “عملية كبرى للفوضى والإذلال. إدخال أنماط الحياة الرأسمالية إلى مفاصل حياة الشعب وبُناها الرئيسية”. (6) تُذكِّر ”مِثال“ نفسها دائماً ”الثورة ليست خياراً فردياً“ وخاصةً عندما فقدت أعز صديقاتها وأخيها في حريق أمر به القائد الانجليزي لقوات السلطان المسلحة، ”الثورة خيار شعب، التمرد وحده خيار فردي“. يحشد الزبيدي بوعيه التقدمي مخياله الثوري، الأمر الذي يُحيل القارئ إلى جدلية ”النص الخفي“ في مواجهة ”النص المعلن“ والتي نظّر لها المفكر جيمس سكوت.(7) ها هي ”مِثال“ الراوية والتي تُعيد لنا سردية ثورة ظفار، من زاوية ”النص المخفي“ من واقع تجاربها القاسية وتجارب المهمشين من أفراد شعبها. في مقابل ”النص المُعلن“ والذي تروجه السلطة المطلقة والقائمة على الولاء والطاعة. ولأن هذه السردية لن تكتسب المصداقية الكافية إلا إذا مارست نقداً ذاتياً مقنعاً وراسخاً، ومن الداخل، نجد ”مِثال“ الشخصية المحورية في هذه الرواية لا تتردد في نقد الثورة والثوار. “مرض الثورة في الثورة“(8) تقول ”مِثال“:” كان للثورة أكثر من وجه“، ”الانحرافات والإعدامات وروح التسلط والقهر التي أظهرتها بعض القيادات“، ”وجه انتقامي، ووجه دموي، ووجه انتهازي. وجه للحياة، ووجه للفناء. وجه للحرية ووجه للقهر“(9) ثم نجدها تأخذ القارئ إلى مآلات الثورة. “قادة الثوار تحولوا إلى موظفين كبار لدى السلطة، بعد الثورة” (10) ”سيُسحَقون كحشرة“ إذا لم تستجب لمطالبهم وتخضع لشروطهم، والتي تأتي في أولوياتها الطاعة والخضوع الكامل، في مقابل فتات مالي يأتي من وظيفة في مؤسسة حكومية أو شركة تابعة لأحد الموظفين الكبار والقادة العسكريين لدى النظام.

أكثر من ذلك، واصلت ”مِثال“ ثورتها على ذاتها، بعد هزيمة الثورة. وجدت نفسها في عاصمة الإمبريالية لندن. في هذا الفصل تستمر الراوية في إثارة تساؤلات الثائر، وربما المُستعمَر عندما يُلقي به المصير إلى أرض المُستعمِر: “ها أنا الآن أمشي على أرض عدوة، أطلب الأمان والحرية، وأستمتع بمباهج أرض شعب جابهتُ جنوده في الخنادق. هل تغيرت الخنادق؟ أي لعبة هذه؟ أي مصير؟!”(11) تذهب بخيالها إلى أبعد من ذلك بطرح سؤال يزلزل كيانها “ماذا لو جُند ”جعبوب الصغير“ [ابنها الذي ولد في لندن من زواجها الثاني] كأحد أبناء المملكة المتحدة، وأرسل كجندي لإعادة احتلال بلدي؟ أيعقل هذا؟!”. (12) لكن الضمير الثوري يرد عليها ليطمئن قلبها ويهدئ من روعها، “في هذه العولمة الإمبريالية قد لا يكون من المهم اسمك ولونك وجنسيتك، بل خندقك هو المبادئ”.(13)

كرّس الزبيدي حياته لمشروعه الذي انصهر فيه ذاتياً وموضوعياً. مشروع حاول، رغم التحديات والصعاب، ورغم عسف السلطة ونكران الناس؛ أن يؤسس مبكراً وبشجاعة أدباً مقاوِماً ومناهضاً للسردية الإمبريالية الاستعمارية وامتداداتها في الذاكرة. تتبّع النقابي والروائي العماني بصمود وإخلاص قل نظيرهما انعكاسات ذاك المشروع الغازي وعواقبه الاجتماعية والسياسية والثقافية على المجتمع والدولة، من خلال إعادة سرد الثورة أدبياً. كما مارس نقداً ذاتياً للحركات الثورية. انحاز الزبيدي إلى الثوار البسطاء والمهمشين. لم ينشغل بتسليط الضوء على قيادات الثورة، العكس تماماً هو الذي حصل. المهمشون في الثورة هم الذين أصبحوا أبطالاً لرواياته، أما قادة الثورة فقد حجزوا أماكنهم في الهامش. بل لم يكونوا في الهامش بقدر ما كانوا أهدافاً للنقد والتقييم لكل ما فعلوه وما تسببوا به من أخطاء فادحة حتى لاقت هذه الثورة ما لاقته من مصائر. مثّل إرث الزبيدي الإبداعي دفقة راوية من نبع رقراق يزخر بها التاريخ الثوري العُماني. الذي ما فتئ يُغذي الذاكرة بتفاصيل ثرية لا تحتاج إلا إلى راوٍ أمين وساردٍ صادق ليُظهر سرديةٍ كهذه إلى العلن وينحت التمثال من الصخرة. (14)

المصادر

(1) – مقابلة مع أحمد الزبيدي، مسقط، 25 سبتمبر/ أيلول 2016.

(2) – سليمان المعمري وسعيد الهاشمي، عبيد العماني حياً. بيروت: دار سؤال،2015. ص 15-70.

(3) – أحمد الزبيدي، امرأة من ظفار، (بيروت: دار الفارابي، 2013) ص 131.

(4) – المصدر نفسه. ص 108.

(5) – المصدر نفسه، ص 99-100.

(6) – المصدر نفسه، ص 147.

(7) – J.C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven and London: Yale University Press, 1990).

(8) – امرأة من ظفار، ص 99-100.

(9) – المصدر نفسه.

(10) – المصدر نفسه، الفصل 38.

(11) – المصدر نفسه، ص 201.

(12) – المصدر نفسه، ص 211.

(13) – المصدر نفسه، ص 212.

(14) – هذه المقالة مستّلة مع التوسع من كتاب: عُمان: الشعب والدولة. بيروت: دار سؤال، 2024.

صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما

حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.

في رواية “مِخْيال معيوف” يبدأ السرد من ولادة معيوف في صحراء الشعيب غرب الكويت، حيث يقضي الأشهر الستّة الأولى من حياته عليلًا قبل نقله إلى

اللغة هي الحاضنة الأولى للهوية، والوعاء الذي تنعكس فيه الحضارة، وأداة الشعوب في صياغة وعيها ومكانتها بين الأمم. وفي زمن العولمة المتسارعة، تتعرض اللغة العربية