” السِّندباد الأَعْمى أطلسُ البحرِ والحرب “

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

” لكن تصدير خطاب الهزيمة، هو الهزيمة بعينها، وأمام هذه القناعة، فإن علينا أن نقاوم “

( الصحفي يوسف فارس، شمال غزة )

علينا مقاربة خطاب الهزيمة العربي على أساس كونه موقفاً سياسياً لا تحليلاً موضوعياً لمجرى الأحداث، أو استناداً لإرث تاريخي لتجارب هزائم الشعوب ضد الاستعمار، بل أن المراقب لهذا الخطاب يلحظ تعمّداً في نزع القضية الفلسطينية من السياق التاريخي الذي تنتمي له وهي حروب التحرر الوطني من الاستعمار الغربي، ففي لحظة الإبادة الجماعية، اليوم، بحث مثقفو الهزيمة عن مرجع تاريخي، بعيداً عن العنف الهائل: فرنسا في الجزائر، وبريطانيا في الهند، وأميركا في فيتنام على سبيل المثال لا الحصر. بحيث يكون مناسباً للكم الهائل من العنف الإجرامي الصهيوني، ولكن شريطة ألا يندرج ضد نماذج مراكمة واستمرارية المقاومة حتى التحرير، أي في النماذج التي لا يفقد فيها المظلوم فعاليته السياسية فيكون ما نصطلح عليه (المقاوم) لا موقع المفعول به قليل الحيلة أي في موقع (الضحية).

المفارقة أن النموذج التاريخي المستحضر ضمنياً، هو نموذج “المحرقة” ونقل العربي إلى موقع الأوروبي اليهودي (الضحية)، والشخصية اليهودية المهزومة التي أتت الصهيونية كتبرير خلاصي لها. وذلك عبر نقل “المسألة اليهودية” خارج أوروبا، من خلال إلحاق الأوروبيين اليهود في المشاريع الاستعمارية الأوروبية في برنامجهم الخاص. فكما لكل أمة أوروبية حصة من دول جنوب العالم (بلجيكا: الكونغو، هولندا: اندونيسيا.. إلخ) فلـ “الأمة اليهودية” حصة أيضاً.

على حركة حماس ان تتحلى بالشجاعة الأدبية وتعترف بأخطاءها الشنيعة وتتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية وتخجل من تهربها تجاه الطامة الكبرى التي حلت على 2.1 مليون فلسطيني في غزة وتتوقف عن حديث الانتصار الموجع وعلى قياداتها الميدانية والسياسية تقديم استقالتهم فورا وترك غزة لاهل غزة. pic.twitter.com/F3ihhe6WJF

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 22, 2025

إلا أن ما يقوم به مثقفو الهزيمة هو استعارة نموذج المحرقة بالمنظور الأوروبي، واسقاطه على الإبادة الصهيونية لغزة كـ “طامة” و “كارثة” لا جريمة، عليها توليد شخصية فلسطينية تم سحقها وهزيمتها، ونزع مفهوم الصمود العسكري والاجتماعي، في نفي لفاعلية وذاتية الفلسطينيين والعرب. فتكون الإبادة العامل الوحيد في الحدث التاريخي، محض وجودها نقيض للانتصار، وعليها أن تؤرخ كمحرقة و”هولوكوست” ارتكبت في جسد اجتماعي هامد منهزم (حتى في الإبادة النازية كانت هنالك مقاومة من الأوروبيين اليهود).

يدفع ثمن “خطيئة” تاريخية وهي المقاومة والسابع من أكتوبر، وعليه التوبة عن خياراته السياسية في المقاومة والكفاح المسلّح. يهدف كل ذلك، كيلا تدرج عملية الإبادة الصهيونية ضمن إبادات الغرب الاستعماري وضمن التجربة – الاستثناء للإجرام النازي، والتي تعتريها خصوصية تصوّر على أنها شاذة عن القيم الحقيقية والتنويرية للغرب “الديمقراطي” وحامل راية قيم حقوق الإنسان الكونية.

إنَّ مسألة تمرير شذوذ هذه التجربة مهمة لموقفين سياسيين لخطاب الهزيمة، “فثقافة الهزيمة العربية” ليست وليدة اليوم، بل هي مدرسة سياسية عربية لها منابتها الأيديولوجية الليبرالية. وهنا وضمن أدوات التحليل البنيوي، يلاحظ أن هذا الخطاب يكاد يكون حصراً من شخوص لها موقف سياسي محدد في بنية سياسية واقتصادية عربية تمتد لعقود. أما الارتباط الآخر فهو في المفاهيم السياسية للتنوير والليبرالية الغربية، والذود عنها كبنية سياسية وأخلاقية سامية، ومحاولة لملمتها بعد ما أحدثه الطوفان من كشف وتعرية هذه البنية ومنظماتها “الشكلية” كما يصفها أبو عبيدة.

يُفتح باب تشخيص الإنسان الفلسطيني ما بعد الإبادة كـ “ضحية” إلى لومها، ولوم خياراتها السياسية. يمثل اللوم هنا أداة سياسية، أي أن الغاية منها تحصيل أهداف سياسية. من ناحية الصهيونية، يعتبر اللوم وخطاب (إنكم أيها الفلسطينيون دفعتم ثمن أفعالكم)، أحد الأدوات الرئيسية لكي وعي الشعب المستعمَر، وهذه سياسة قديمة بعمر الاستعمار الغربي، إلَّا أن الصهيونية أسبغت عليها مسميات منذ عشرينيات القرن الماضي كـ “الجدار الحديدي“. يتقاطع “مثقفو الهزيمة” مع الصهيونية في استخدام ذات الأداة، إنما لغايات متعددة موازية.

التضحية بالنفس في سبيل قضية ومبدأ هي أعلى درجات السمو والشرف، ولن تجد أصدق وأكثر تجرداً من أغراض الدنيا ممن وهب نفسه للموت دفاعاً عن قضية عادلة.. لكن يجدر التذكير بأن التضحية تكون بالنفس فقط، لا أن ينتج عنها التضحية بآخرين لم يختاروا هذا الطريق، وربما لهم تصورات مُختلفة لحياتهم،…

— نواف القديمي (@Alqudaimi) January 18, 2025

يرى خطاب الهزيمة أن المقاومة أساءت تقدير “العواقب” و”ردة الفعل” الصهيونية. والمسألة هنا أن النقاش المشروع حول برنامج عمل كل حركة تحرر يشغل حيّزاً آخر عن حيز سردية “الهزيمة”، حيث يعمل الأخير ضمن التسليم بأن فعل العدو “عواقب” أشبه بالآلية، ومسلّم بها وكأنها ردة فعل “طبيعية”، لا في كونها جريمة مرتكبة من العدو. وبالتالي، يقع الوزر ووزن المسؤولية واللوم على “فعل” المستعمَر الفلسطيني لا “ردة فعل” المستعمر الصهيوني، بحيث يكون فعل الفلسطيني هنا استدعاءً أوتوماتيكياً للجريمة بنطاقها الهائل. يتضح ذلك في خطاب “التضحية بالآخرين”، ففي سردية الهزيمة المقاومة الفلسطينية لم تقم بالتضحية بنفسها بل قامت “بالتضحية بالآخرين” من خارج حاضنتها الشعبية، وبذلك تكون المقاومة قد سلبت الآخرين حق اتخاذ “قرار مناسب في حياتهم” وفقاً لهذه السردية. المسألة هنا، أن هذه السردية نقيضة بشكل مباشر لمفهوم الإبادة الجماعية، تحديداً مفردة (الجماعية)، أن المرتكب الصهيوني هنا قام بجريمة حرب إبادة الشعب الفلسطيني في غزة بأكملها، وأنه هو من سلب حق الناس باتخاذ القرار المناسب بحياتهم لا المقاومة. إن ما تقوم به سردية الهزيمة هنا، هو نقض (الجماعية) وتقسيم الشعب الفلسطيني بين المقاومة وحاضنتها ومن خارج الحاضنة، وهو نقض وتقسيم ينهي أصل المفهوم التاريخي للقضية الفلسطينية بأنها قضية استعمار احلالي وأن جوهر ما تريده الصهيونية هو الإبادة لكل الأرض والإنسان الفلسطيني دونما استثناء.

بناءً على هذا الجوهر المفاهيمي، يكون حيّز نقاش برنامج عمل حركة التحرر الفلسطينية واستراتيجيتها وقرارها، وهي حتماً مسؤولة عن برنامج عملها واستراتيجيتها، والواجب الأخلاقي عليها دائماً اعتبار حياة شعبها، وحكمنا على فعل المقاومة سقوط هذا الاعتبار أم لا. وهذا أصل سؤال تحرر الشعوب المستعمرة كيف لنا أن نتحرر باستراتيجية تكون فيها التكلفة علينا الأقل، وهذا كان في قلب استراتيجية 7 أكتوبر، حيث بنت المقاومة استراتيجيتها ليس على العدمية و”الانتحارية” (كما تصور الاستشراقية الغربية الفاعل العربي كفاعل غير عقلاني)، بل على استراتيجية ردع العدو بالأسرى بعد أسرهم، انطلاقة من القيمة التاريخية للأسرى في “المجتمع الصهيوني” والتي كان التخلي عنها أو تهميشها لأشهر سابقة في الكيان نفسه. وبل وفي أحد الشواهد الرئيسية للجانب العاطفي والمسؤول للمقاومة على حياة الشعب بأكمله، وحاجتها للتأقلم مع هذه السابقة في ظل القصف الهمجي وبدون إنذار للبيوت. الخطاب المسجل لأبو عبيدة والتهديد بحياة الأسرى الصهاينة كاستراتيجية حماية للناس، حالت في الأخير عن تبنيها صمود البنية الأخلاقية للمقاومة في أحد أبرز شواهد صلابة المنظومة القيمية والأخلاقية لمجتمع ما في التاريخ أمام أكبر شواهد انعدام المنظومة الأخلاقية لأي بنية أيديولوجية وهي الصهيونية.

لا أميل عادةً لشرح الموقف والتفسير والتبرير لأي أحد،.. هي مجرد قناعات أكتبها وأمضي.. وسيؤوا الظن والشتّامون حتى لو شرحتُ لهم عشرين مرة فلن يجدي ذلك نفعاً.. وحسنوا الظن غالباً ما يعرفون مواقفك ولستَ مضطراً لأن تشرح لهم كل شيء في كل سطر تكتبه.. ومع ذلك سأشرح هذه المرة لمن التبس…

— نواف القديمي (@Alqudaimi) January 18, 2025

تقع الغاية الأخرى لسياسة اللوم في خطاب الهزيمة، في أن اللوم يقع على المقاومة الفلسطينية يعود لتشكيلة علاقاتها العربية والإقليمية، وتحديداً لمبدأ (وحدة الساحات). تمثل خلفية هذا اللوم شاهداً على خطاب الهزيمة هو موقف سياسي وليس تحليلا، فمن ناحية تحليلية تاريخية وموضوعية، مثلت وحدة الساحات خلال طوفان الأقصى حتى مع اعتبار حدها الأدنى سابقة تاريخية عربية، عبر عنها أبو عبيدة في مقارنته التاريخية مع حال الشهيد عبد القادر الحسيني في أربعينيات القرن المنصرم في مقابل فتح طوفان الأقصى لساحات بمستويات مختلفة على طول المشرق العربي في نموذج طري ومهم لنقض مفهوم الحدود والتقسيم العربيين. وهو نموذج يجب تقييمه بروح نقدية والعمل على البناء عليه، وهذه من أهم تحديات النقد والدراسة للمقاومة الفلسطينية ضمن حيز برنامج عملها كحركة تحرر.

إلا أن النقطة هنا، مرة أخرى، أن سردية خطاب الهزيمة ضد وحدة الساحات، وضمن سياسة اللوم، في خلفيتها تكمن في غايتين: الأولى هدم التجربة لا البناء عليها كنموذج للمشاركة العابرة للحدود ضد المشروع الصهيوني ضمن مساحة فلسطين. والآخر، هو هدف هذا الخطاب والشريحة التي يمثلها إلى صنع مسافة تبريرية تلغي مسؤوليتهم، عبر تغييب سؤال واجبهم هم تجاه القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية، وخذلاهم لها طوال الحرب، ونقلها إلى سؤال أن واجب الآخرين لم يكن يكفي. وهذا ما يعيدنا إلى مسألة الموقف السياسي لخطاب الهزيمة، فهزيمة المقاومة الفلسطينية تصب في خيار تمرير مشروع سياسي نقيض لمفهوم المقاومة ضمن طيف مسارات التسوية، من الخطاب الديمقراطي كبرنامج عمل إلى التطبيع المباشر.

تكمن المسألة المهمة هنا، أن مسارات التسوية تندرج في عملية إتمام مشروع الإبادة الصهيونية التاريخية لأرض فلسطين، والتخلي عن كل أدوات القوة السياسية (الحركات المسلحة)، فيما تكمل الصهيونية مشروع “تطهير الأرض” في الضفة، بعد فشلها في غزة عبر صمود الناس والمقاومة على أرضهم.

الجانب الآخر، هو أن هذه المسارات بوابة دمج لكيان العدو الإسرائيلي في المنطقة، وهي المساعي الأساسية التي يجب علينا التصدي لها في المرحلة المقبلة، تحديداً خلال السنين الأربع لحكم دونالد ترامب. فبعيداً عن سردية “تيار الهزيمة”، فسرديتنا نحن قائمة على وجوب استمرار إبطال المفاعيل السياسية والاجتماعية التي تريد الصهيونية تحصيلها من العنف الإبادي الهائل في غزة، والأطماع في الضفة، والاندماج في المشرق العربي. وهذه بالضبط نقطة صدامنا مع “تيار الهزيمة”، ليس حول تعريف ما حدث بالدرجة الأولى، بل ان الأساس هو حول المستقبل وماذا سيحدث في الوطن العربي والقضية الفلسطينية ومسار الصراع مع الصهيونية. إن هذه المعركة بالتأكيد لن تكون سهلة، خصوصاً في عملية تحويلها لطوفان في الوعي كما أشار أبو عبيدة، أمام برنامج كي الوعي لجبهة “مثقفي الهزيمة والصهيونية”.

وعليه، علينا جميعاً التمترس والحشد الإعلامي والتوعوي والعمل الإنساني والسياسي، لصنع طوفان من الوعي الشعبي والثقافي، يمثل استمرارية لتضحيات أهل غزة وانتصارهم الكبير وحفاظاً على دماء كل الشهداء كي لا تذهب هدراً. وهو انتصار دليله أننا نستطيع تخيل الهزيمة، احتلال صهيوني لغزة وتهجير لشمالها والوصول للأسرى وإنهاء الوجود السياسي للمقاومة، واستسلام الناس، وبناء العدو “لسلطة عميلة”، تتبنى سردية عدوها، وتنكر الإبادة عن أهلها، وتعتقل أي مقاوم ورافض للصمود ومقاومة محتليه، متسولاً من الحكومات العربية والغربية بأن ينقذوه، ذلك “العربي” الذي يترك إرث أجداده في الاعتزاز بالسيوف فيرميها ويسلمها لعدوه. وهذا الذي لم يحدث، وهذه المشكلة الكبرى لكل من الصهيونية و”لتيار الهزيمة”، إنَّ الهزيمة التي يتحدثون عنها هي مجرّد خطاب وليست واقعاً، بينما شاهدنا المادي على النصر أننا نستطيع أن نراه لا أن نتخيله، في بنية المقاومة السياسية والعسكرية وحاضنتها الاجتماعية في الساحات وفي المشاهد التاريخية لعودة النازحين إلى شمال غزة.

صدر عن منشورات «تكوين» رواية ” السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب ” للروائية بثينة العيسى. فانظر بعقلك إنَّ العين كاذبةٌ واسمع بقلبكَ إنَّ السَّمعَ خوّانُ

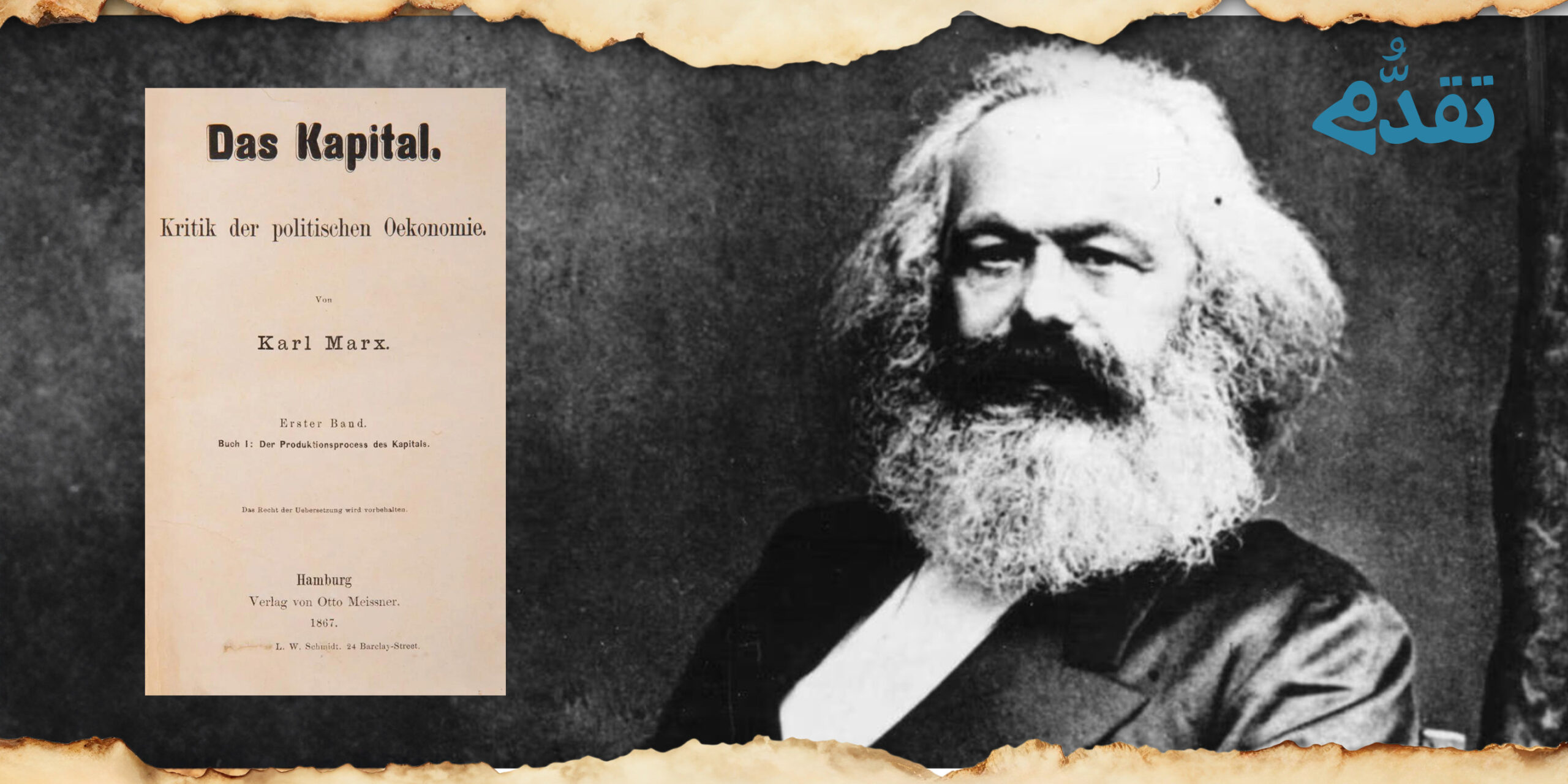

صدر عن منشورات تكوين كتاب “فكرة الشيوعية” لـ طارق علي، ترجمة د. إيمان معروف. كلمة غلاف فكرة الشيوعية لقد أفسدَ المالُ السياسة، وأفسدَ الكثير من

يبدو رمضان 2026 موسماً مزدحماً بالحكايات، تتجاور فيه السياسة مع العاطفة، والضحكة مع الألم، والتاريخ مع الحاضر

ماركس لم يبدأ من فراغ، ولم يقفز قفزة إيمانية خارج الفكر الذي سبقه، بل انطلق من داخل الفكر البرجوازي الثوري نفسه، ومن نقده الجذري